エリスの小鳥

そこは魔女たちの棲む谷でありました。

魔女の娘エリスの頭の中には、物心ついた頃にはすでにたくさんの、それはそれはたくさんの魔女たちの記憶がありました。

谷に生まれて、そして死んでいった魔女たちの人生のすべてが、丸々エリスの頭の中にしまいこまれていたのです。エリスにとっては、昨日食べた朝食のパンの味や五つ違いの妹が生まれた日の夜の思い出と同じように、会ったことすらない同胞たちの記憶がまるで自分のもののように感じられる風変わりな毎日でした。

大勢の魔女たちの楽しみや苦しみが、エリスの頭の中には常にひしめいています。 なかには気が遠くなるほど大昔に生きていた魔女の記憶もあり、谷から見上げた周囲の山の尾根がいまとは少し違ったかたちをしていておどろくこともあります。

エリスは、周囲からひどくかわった少女だと思われていました。 いつもぼんやりしていて、時にはまわりに誰もいないのに独り言をいい、話しかけてもまともに返事すらできないからです。

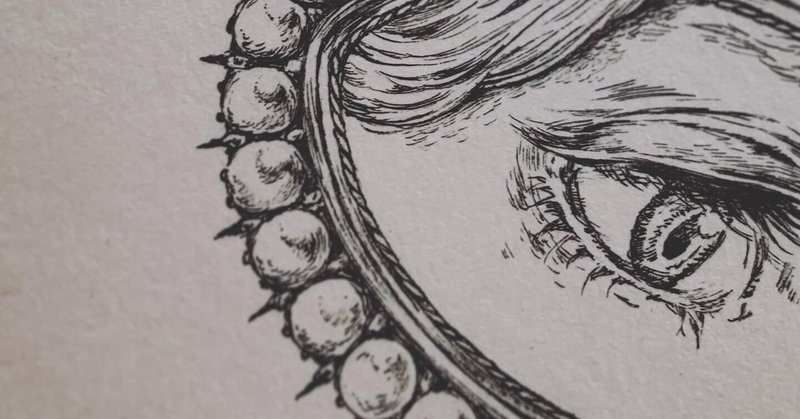

時々、谷の魔女たちはエリスがひとりで谷のはずれに建っている朽ちた聖堂の跡で過ごす姿を見かけていました。彼女はそこで倒れた石の柱の端に腰掛け、時には長い髪をゆっくりと編んだりほどいたりしながら、昏い鳩羽色の瞳で長いこと虚空を見つめていました。

聖堂は遠い昔に火事かなにかでうしなわれたと謂われています。凝った彫り模様を施した石の窓枠からは硝子がすべて剥がれ落ち、長い年月のあいだに雨風でやわらかく角を落とした思い出の輪郭のみが、静かな祈りの場の美しかった在りし日の姿を伝えるのみでした。

じつのところ、エリスは自分の頭の中に自分自身の感情の居場所がありませんでした。なにしろ何百、何千という魔女たちの人生が、ぎゅうぎゅうに詰まっているのです。

彼女の意思なんてものは、いつも隅っこのほうに押しやられ、つぶされています。自分たちの短かったり長かったりする人生の記録の保管場所をエリスの頭の中と決めたいにしえの魔女たちは、それがエリスに与えられた役割だというように、朝から晩までたくさんの出来事を彼女に見せ、その感情を絶え間なく伝えてきます。

そのため、エリスはいつもよほど気持ちを強くして集中していないと、厖大な女たちの感情にあっというまに押し流されて、本当に言いたかったこととはべつのことが口に出てしまいます。谷の人々からみれば、そういう時のエリスは大変に場違いでした。

谷の人々はエリスの扱いに困惑していました。行動も言葉もちぐはぐで、ばかだと思われていたのです。

日々のふるまいのすべてがエリスにとってはとても大変なことだと、知っている者は谷には誰もおりませんでした。

ある日、エリスはいつものように森を歩いていました。

他人とうまく話せない彼女は、あまり人の立ち入らない森が好きでした。 エリスには一羽の小鳥の友達がいます。森へゆくといつも彼女の肩に乗り、髪の先を啄み、エリスにはわからない囀り(ことば)で語りかけてきます。榛色の翼の斑が可愛らしい、名前の知らない鳥でした。

小鳥の語りかけてくることがエリスにはわかりません。彼女の言葉も小鳥にはわかりません。むしろ、それが嬉しかったのです。お互いにわからないなら、対等ですから。

その日の小鳥は、森の奥へ奥へと熱心にエリスを誘いました。彼女の肩を何度もぱっと離れて飛び立ったかと思うと、少し先の木の枝にとまり、友達がちゃんと自分の後を追ってくるかをたしかめるように振り返ります。 エリスは一生懸命小鳥についていきました。彼女の頭の中は相変わらず知りもしない昔の人々の人生で溢れかえっていてわけがわかりませんでしたが、それでも頭の隅っこで、いまはこうしたほうがよいような気がしたからです。

それに、頭の中の魔女たちがその日はなぜかみんなほんの少しだけおとなしくしてくれていました。

ずいぶん歩きました。靴は泥だらけになり、霧のせいで外套の生地が重くなっていきます。深い森は綺麗でした。いつも歩く浅い森よりも昏く、そのかわりに菌(きのこ)がそこかしこでぼんやりとした青い光を星のように放っていました。

普通の女の子なら、そろそろだいぶ怖くなる頃です。

幸か不幸か、エリスはいつも頭の中で他人に振り回され、始終ぼんやりしていましたので、恐怖というものがよくわかりませんでした。

その時、小鳥が大きな聲で鳴くのが聴こえました。泥濘んだ足元から顔を上げると、目の前には一本の大きな楠の大木がそびえていました。おどろいたのは、その根元に寄り添うように一軒の小さな家が建っていたことです。小鳥は空中で優雅に一回転したのち、家の戸口に置かれた古い揺り椅子の背に舞い降り、自身の濡れた羽根を繕い始めました。その姿は、 案内はこれでおしまい、といっているようでした。

しばらくのあいだ、エリスは目の前の家をぽかんと見つめていました。 家というより、いっそ小屋といったほうがいいような佇まいです。

エリスがおどろいたのは、こんな深い森の奥に家があったことではありません。自分が、「この家を知っていた」ことでした。魔女たちの記憶のなかで、これまでに何度か見たことがあったからです。

そのせいか、初めて訪れたこの小屋はどことなく自分の家のような気がしました。 少し開いていた扉の隙間に指を入れて押しあけ、エリスは小屋の中に足を踏み入れました。

小屋のなかは薄暗く、空気はひんやりとしていました。壁で仕切られた部屋のようなものはひとつもありませんでした。 中は思ったより広く感じられます。左の奥の壁際には台所のようなものがあり、その反対側には高さのある木枠の寝床がしつらえてありました。

少し明るい一角があったので自然にそちらに目をやると、この小屋唯一の大きな窓がありました。全体に薄らと苔でくすんだ窓ガラスには、小さな星が点々と彫ってあり、そのそばに並べられた机と椅子が夕暮れ前のわずかな太陽の光を受けていました。

小屋はもう長いこと誰にも手入れされずにある匂いがしました。

エリスは寝床に近づきました。四隅の柱から続く天蓋から垂れ下がる薄布は大昔に襤褸になっていましたが、美しい柘榴の刺繍が施してありました。

そっと天蓋の布をかき分けると、寝床の上には死んだひとがありました。

ずっと以前に亡くなったのか、身体のやわらかい部分はなにもなくなり、骨になっています。着ているものから、かろうじてこの人が女で、おそらく魔女だということがわかりました。ひとり仰向けに横たわって死んでいましたが、その腕には死期を悟った魔女が自らのために作る複雑な編み模様の植物のリースを抱えていました。

エリスはしばらく死びとを見つめていましたが、やがて無言でその場を離れ、今度は窓辺の机に向かいました。

ドアの隙間や天井の破れから入り込んだ植物の蔓がすでに我が物顔で床を這いまわっていて、足元には注意して歩かねばなりませんでした。

そばに寄ってあらためて見ると、机の上にはたくさんの、それはそれはたくさんの「紙」が積まれていました。 ほとんどすべてに隙間なく文字が書かれています。少し過剰に右に倒れたiの点に、書き手の意志の強さが感じられました。一番上の一枚を手にとり、それを窓からの光に翳してエリスは読み始めました。

それは、魔女の物語でした。

名前、生まれた家の景色、初めて覚えたまじない、年老いて亡くなるまでたくさんの少女たちを魔女に育てあげたこと……

他の紙にも目を通してみると、べつの魔女の物語がそこにもありました。あっちからもこっちからも拾い上げて、エリスは夢中で読みました。しまいには机の下に押し込まれている紙の山も引きずり出して、床に這いつくばりながら読みました。

そのどれもエリスが知らない、つまり、彼女の頭の中には存在していない魔女たちの人生の物語でした。 ですが、谷に生まれ育った魔女の記憶という点では、とてもよく似ていました。

エリスは突然立ち上がりました。机の上にあったペンを手に取り、椅子に座って、 わずかに残っている白い紙を探し出し──といっても、薄い紅茶の色くらいには黄色くなっていましたが──自分の前に置きました。

インクの壺は見当たりません。ペンは手に取ると指先にピリッとした痛みをわずかに感じ、それがまじないのかかった「永遠のペン」だということがわかりました。

エリスは一行めに、あるひとりの魔女の名前を記しました。その下にはその魔女の生まれた年と死んだ年を書き入れました。 まじないのインクは金色で、書いたそばから文字の周りに微細な星をきらきらと飛ばしそれは美しかったのですが、乾くとすぐにただの黒い文字になりました。 ですが、エリスは見事なそのまじないの仕業に気づきもしませんでした。 ただ一心不乱に書きました。どんな細かい事柄も、頭の中にその記憶があるかぎりすべて押し出すように文字に変えました。 そして、気づきました。文字にした途端、彼女の中からその記憶が消えていくのです。

(あの寝床で死んでいるひとも、きっとわたしのようだったのだ)

一人分の魔女の記憶が消えてほんのわずかに生まれた余白(じぶん)の部分で、エリスはそう思いました。

書き終えた紙を読み返してみると、それは不思議と初めて読んだ物語のように感じられました。

ついさっきまで、自分の記憶とまったくおなじ場所にあったのに。

夜になったのでエリスは小屋で一晩を過ごし、朝には谷へ帰りました。小鳥はついてきませんでした。友達がまたここを訪れることを知っているようでした。

その日、エリスは母と妹と住んでいた谷の家をひとりで出ることを決めました。

わずかな荷物だけ持って森の小屋に移り住みました。そして、年に数度、生活の細々したものや紙を調達しに行く以外は、谷に戻ることはありませんでした。

小鳥はやがて老い、ある冬の日、エリスの手の中で亡くなりました。 小屋のそばの日当たりのいい土の柔らかい場所に埋めると、次の年、そこからなぜか蔓薔薇が咲きました。 その成長は、友達を失ったエリスの孤独な生活の慰めになりました。

来る日も来る日も書きました。

書けば書くほど、ほんの少しずつではありますが、エリスは頭の中に彼女自身の居場所をきちんと作れるようになっていきました。どこかに押しやられて、いっそ存在しないのではないかと思っていた自分の感情の豊かさと多様さに、はじめは眩暈がしました。

何百、何千の魔女の記憶を筆記する作業は大変なものでした。結局、エリスの生涯は死ぬまで誰かの記憶とともにあり、そのすべてを金の文字にし終えることはできませんでしたが、徐々に自分を取り戻し、以前の生活よりも彼女はずっと幸せでした。

自分の意思で考えることができるようになってからは、思いがけない気がかりが生まれました。 エリスが死んだあと、彼女のような少女がまた谷に生まれるのではないかという懸念です。

何年もかけて、ゆっくりと、少しずつエリスが考えついたのはこんなことです。

あの寝床の遺体が、エリスとおなじ「谷の記憶の保管」という運命を持っていた魔女だと仮定します。彼女が死んだことにより、彼女が書き記しきれなかった魔女の記憶が次の書き手として、のちに生まれたエリスを選んだのではないか、ということです。

これはいにしえの魔女のなかの誰かがかけた、果てしなく偉大な計画を補助するまじないなのではないかとエリスは考えました。谷の魔女たちの記録を遺すため、エリスのような書き手を一人ずつ順番に選ぶ、という。

書き手同士はおそらく出会えません。なぜなら、前の書き手が死んだ後にしか、次の書き手は現れないからです。そういう結論に達した理由は、すでにここにあった記録の内容です。そのなかに、エリスが知っている魔女のものはひとつもありませんでした。すでに先代の書き手が記し終わった記憶は、次の代の書き手には受け継がれないのでしょう。

書き手は孤独です。 残酷な想像だとはじめは思いましたが、頭の中にある同胞の生きた証を日々書き記していくうちに、エリスはやがて自分自身もそのなかの一人になるのだということに、奇妙な確信と安堵を覚えるようになりました。

谷にいた頃は、この性質のせいでいつもエリスはつまはじきでした。ですが、そんな自分もたしかに谷の魔女の一員だったのです。

何年も経ったある日、ふと思いついて、エリスは長く会っていない妹に手紙を書きました。その頃にはエリスも少しずつ老い始めていて、自分の体質ともずいぶんうまく付き合える術を身につけることができていました。ちゃんとした手紙だってかけます。何年か前から意味の通る会話もできるようになっていましたが、皮肉にも森の小屋では人間の言葉で会話する相手はいません。

手紙は長くなりました。谷の魔女のなかに現れる「書き手」のこと、谷の魔女のたくさんの祖先たちのこと、小屋にある記録のこと、自分が死んだあとには、おなじように選ばれた子供が谷に生まれるかもしれないこと──

そして、もし妹が生きているうちにそういう子供に出会うことがあったら、この森の小屋のことをぜひ伝えてほしいと書きました。エリスたち「書き手」のことを、できるだけ広く谷のみんなに知らせてほしいとも頼みました。 そうすれば、魔女の系譜は途切れることなく金と星の文字で受け継がれ、その子は居場所と終の住処を得ることができるかもしれません。

一羽の小鳥が導いた、蔓薔薇の絡まるこの小さな魔女の家で。

♢♢♢

読んでくださった方、ありがとうございます。

この物語をモチーフに、これからなにかと作品作りをしていけたらいいなと思っています。またお知らせしますね。

テーマは【VITA+MEMORIA】。「いのちと思い出」です。

今日も、誰かにやさしい日でありますように。

【エリスの小鳥】関連商品

①エリス ペーパードール

②英国とアリスコラボ シーリングスタンプ

③私の小鳥が囀る追憶の夜想曲・ドレス&スカート

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?