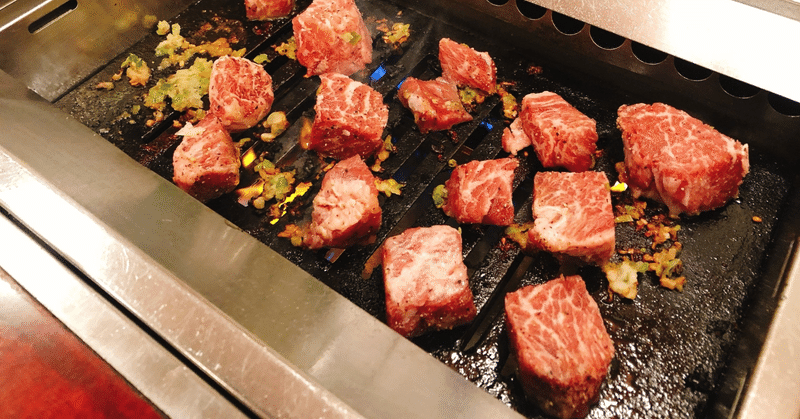

六面体はじっくりと焼け。

今でこそ毎日料理をする生活をしているが本格的に包丁を握るようになったのは高校生になってからだ。

母が朝から晩まで一日中台所に立っているような人だったので兄弟の誰かに自分の技術を伝えたかったようである。

最初は包丁の持ち方からお米の研ぎ方と言った初歩の初歩から習った。

その頃はまだ祖父も祖母も存命だったのでご飯の献立は和食になることが多かった。

おぼつかない手つきで包丁を握り野菜の皮を剥いていると、こりゃ厚すぎると怒られることもよくあった。

正直男が料理なんてと思ったこともあったが、そのころ読んでいたグルメマンガの影響もあって自分でも思っていた以上に母との特訓は長く続いた。

はじめのうちは足手まといにしかならなかったが一年も続けているとそれなりにレパートリーが増えていった。

祖父と父がお酒を飲むのでおつまみを一品拵えるのは私の担当になった。

その頃はパソコンも普及していなかったのでレシピを考えるにもインスピレーションが必要だった。

例えば焼いた厚揚げに大根おろしを乗せた雪虎や小松菜を茹でてしっかり絞って二センチ幅に切って麺つゆと叩いた梅干しで合えた小松菜の梅おひたしと言った簡単なメニューはすぐに試すことが出来た。

料理の評判はまずまずだったが、濃い味付けの好きだった祖父は何にでも醤油をドボドボかけるのでちょっと悲しかった。

そんなある日の事母が体調を崩して寝込んだことがあった。

父は弁当を買ってこようかと言ったが、母の食事の事もあるので今日は俺が作るよと切り出した。

買い物代を父から貰って自転車を漕いでスーパーに行った。

それまで一人で買い物に行く事なんてなかったのでかなり緊張した記憶がある。

予算は七人で三千円、そう贅沢は出来ない。

家に卵や野菜が少し残っているのは知っていたのでメインの食材を選ぶ必要があった。

なので精肉コーナーに行くとサイコロステーキが量り売りで特売になっていた。

これは安いと思って備え付けてあるビニール袋にギッチリ詰めた。

それから青果コーナーでサラダになりそうな野菜を買い足した。

レジに並んで清算するとお釣りが来たのでこれは良い買い物をしたと思いながら意気揚々と帰宅した。

それから早速台所で調理を始めた。

まずは野菜たっぷりのみそ汁を作った。

次におつまみになる一品としてネギとこんにゃくのぬたを作った。

母ならばこれに加えてもう一品か二品作るのはお手の物だが、その頃の私にはそこまでの余裕がなかった。

買ってきたレタスとアスパラガスのサラダを作った時点でいつもの晩御飯の時間よりずいぶん遅くなっていることに気が付いた。

こりゃ、いかんと思いつつサイコロステーキに塩コショウを振って熱したフライパンで焼き始めた。

最初は香ばしいお肉の焼ける香りがしたがジワジワとものすごい勢いで脂が染み出してきた。

おおっ!?と思っている間にもあっという間にフライパンは脂の海になった。

慌ててキッチンペーパーでふき取ったらお肉が一回り小さくなっていた。

サイコロステーキは中までしっかり焼かなければならないという事は知っていたので火加減を調整しつつ一気に焼いた。

どうにかこうにか焼きあがった時にはカスカスの肉片になっていた。

仕方がないのでそれをお皿に盛って醤油とワサビで作った即席ソースをかけて完成とした。

家族にご飯だよーと声をかけて晩御飯の始まり。

お腹を空かせた弟がようやくご飯~と言いながらサイコロステーキに齧りついた。

すると顔がみるみる曇っていくのが分かった。

味にうるさい父がどれどれと言って食べたらこれまた苦い顔をしていた。

祖父や祖母の反応も芳しいものではなかった。

私は微妙な空気になっている食卓を何とかしようと美味しそうだなぁと言ってサイコロステーキを食べた。

ところがこれが旨味も何もなくスカスカの食感で噛めば噛むほどたっぷりのいや~な脂が口の中に溢れた。

うわぁこれはいかんと思いながらちょっと無理にはしゃいで大量に残ったサイコロステーキを食べたのであった。

これが私の台所ソロデビュー戦の顛末である。

料理なんて簡単とたかを括っていた時にもらった強烈なカウンターパンチであった。

母に作った卵がゆが美味しいと言われたのが唯一の慰めポイントである。

あれは料理は奥が深いなと思わされる体験だったなぁ。

成形肉をうまく扱えたら一人前…かな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?