経営組織論と『経営の技法』#285

CHAPTER 11.2.2:弱い紐帯と強い紐帯 Column

③埋め込まれた紐帯の短所

一方、埋め込まれたつながりの悪い面もあります。1つはネットワークの中心となる企業が何らかの理由で方針を転換したり、ネットワークから退出したりする際に、関係性が強い分、大きな影響を受けることが考えられます。また、過剰に関係に埋め込まれてしまえば、新しい情報に接することができないといった問題や、経済的には不利な関係を解消できないといった問題を抱えるようになってしまいます。

【出展:『初めての経営学 経営組織論』259頁(鈴木竜太/東洋経済新報社2018)】

この「経営組織論」を参考に、『経営の技法』(野村修也・久保利英明・芦原一郎/中央経済社 2019)の観点から、経営組織論を考えてみましょう。

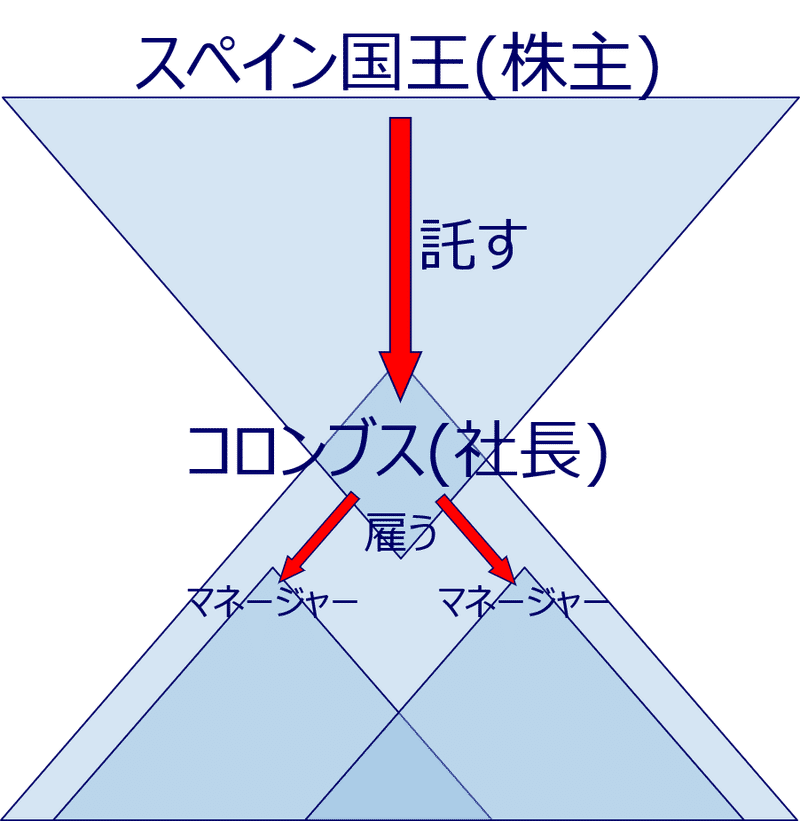

1.内部統制(下の正三角形)の問題

会社組織内では、埋め込まれた紐帯がどうしても強くなりますので、ある程度の規模の会社になると、従業員を異動させ、一緒に働くメンバーや場所、仕事の内容などを変えて、強くなりすぎた紐帯を人為的に切る(あるいは弱める)ことをします。

もちろん、これを繰り返していくことで会社全体に関りや土地勘ができ、紐帯を切る機会が無くなってしまうことになりますが、逆に言うとそれだけ会社全体を把握していることになります。日本の人事上、未だに多くの会社でこのような形で「ジェネラリスト」が育成され、経営者として期待されることになります。

2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

会社外では、例えば自動車産業でのピラミッド構造が有名でした。同じような部品を作っていても、系列が違えば違う自動車会社に部品を納めることはありません。

けれども、この系列を維持することのメリットよりもデメリットが大きくなったのでしょう。系列は相当崩壊しており、実力のある会社は系列外の自動車会社にも部品を納めるようになってきた、と言われます。系列を維持するには、それなりのコストや努力が必要なのです。

3.おわりに

経済的合理性を超えた信頼関係も視野に入れることで、会社組織や経営の様々な動きがより立体的に見えてきます。

※ 鈴木竜太教授の名著、「初めての経営学 経営組織論」(東洋経済)が、『経営の技法』『法務の技法』にも該当することを確認しながら、リスクマネージメントの体系的な理解を目指します。

冒頭の引用は、①『経営組織論』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に、鈴木竜太教授にご了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?