経営組織論と『経営の技法』#161

CHAPTER 7.4.1:個人の意思決定と集団の意思決定 ①集団の意思決定の良さ#1

まず、個人で行う意思決定と集団で行う意思決定の違いについて考えてみます。2つの意思決定はどちらが優れているというわけではありません。それぞれに良さと問題があり、それは表裏の関係にあります。つまり、個人で行う意思決定の良さは、集団の意思決定の問題点でもあり、個人で行う意思決定の問題点は、集団の意思決定の良さでもあるのです。集団の意思決定の良さは3つあります。

1つは、集団での意思決定は参加する人が多いため、意思決定にかかわる知識や情報が必然的に多くなることが挙げられます。当然ながら知識や情報が多く集まることは、より良い意思決定につながると考えられます。

2つ目に、集団の意思決定では、解決策が広い視野から示されることが挙げられます。集団は多様な価値観を持った個人の集合です。さまざまな背景や専門を持った人が集まるほど、同じ問題に対して多様な視点からの解決策がもたらされることになります。

【出展:『初めての経営学 経営組織論』162~163頁(鈴木竜太/東洋経済新報社2018.2.1)】

この「経営組織論」を参考に、『経営の技法』(野村修也・久保利英明・芦原一郎/中央経済社 2019.2.1)の観点から、経営組織論を考えてみましょう。

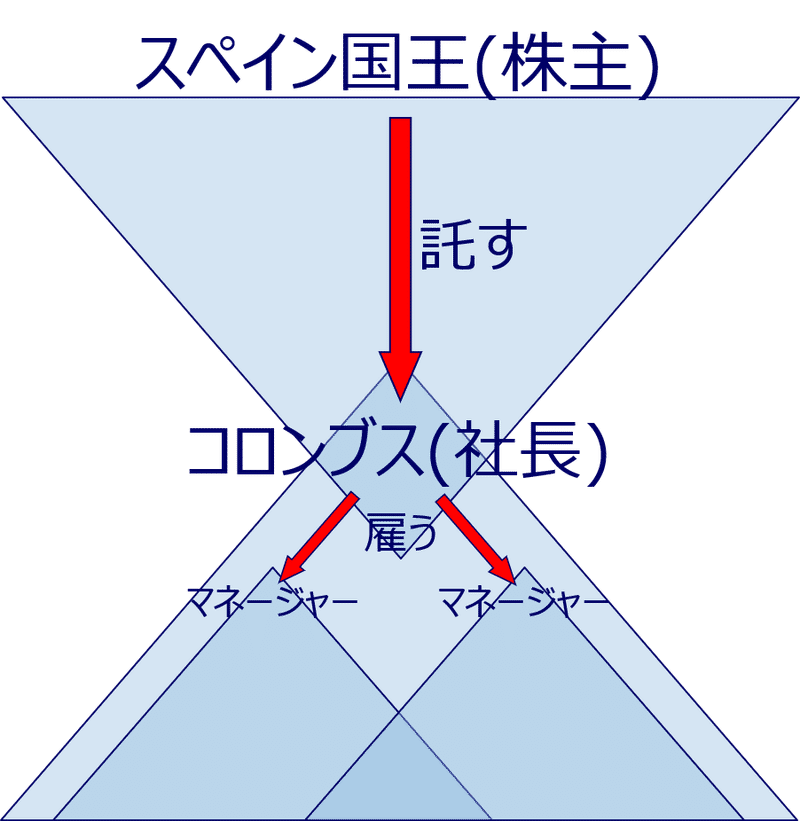

1.内部統制(下の正三角形)の問題

リスク管理(リスクを取ってチャレンジするためのリスク管理)の観点から見た場合、経営判断の原則が適用されるなど、失敗した場合でも責任が減免される可能性が高まるのは、「十分な情報」で「十分な検討」がされた場合、すなわちデュープロセスが満たされた場合です。

この意味で、個人ではなく組織こそ、経営判断のお膳立てをするのに相応しい、と思わせるメリットです。すなわち、組織の中で十分な情報収集(本文1つ目のメリット)と十分な検討(2つ目のメリット)がされれば、そのあとは、責任を持って決断するだけの状況が出来上がるのです。

もちろん、会社の中だけで十分な専門性が確保できない問題もあるでしょう。その場合には、社外の専門家の意見を聞いたり、専門的な検査を受けたりすることも必要でしょう。

だからといって、会社の中の専門部署や担当者が不要かというと、そうではありません。専門家だからこそ、より専門性の高いプロによるサポートが必要かどうかを見抜けますし、その際、適任者を見つけ出すこともできます。ちょうど、近所に町医者がいて、大抵のことは対応してくれるけれども、特殊な病気や怪我の場合には、特殊な検査や治療が必要であることを見抜き、適切な病院や医師を紹介してくれることと同じような機能が、会社の中の専門部署や担当者に期待されるのです。

いずれにしろ、情報(1つ目)や視点(2つ目)の多様さが、適切な経営判断のために重要な役割を果たすのです。

2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

こればかり繰り返していますが、投資家である株主から経営者を見た場合、経営者は「適切に」「儲ける」ことが仕事です。そのためのツールが会社組織ですが、ここで見たように、会社組織を経営判断のための環境作りのために活用することができます。

もちろん、一部のベンチャー企業やワンマン会社に見られるように、経営者個人の能力や経験だけが重要な会社では、会社組織には、経営者の決めたことを迅速に正しく実行することだけが求められます。その場合には、従業員に情報や視点を提供してもらうことは期待されません。

けれども、これは、上記のように多くの従業員がいる場合のメリットです。折角なのにこれを生かさないのももったいないことですから、そうしない経営者の場合には、それだけの強い理由があるはずです。株主としては、折角のメリットを生かさない経営者の場合には、その理由を説明してもらい、納得して経営を託すことが重要でしょう。

3.おわりに

ここで指摘されたことは、まさに「三人寄れば文殊の知恵」と言われることです。特に、意思決定の過程でその有効性が期待されます。

※ 鈴木竜太教授の名著、「初めての経営学 経営組織論」(東洋経済)が、『経営の技法』『法務の技法』にも該当することを確認しながら、リスクマネージメントの体系的な理解を目指します。

冒頭の引用は、①『経営組織論』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に、鈴木竜太教授にご了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?