経営組織論と『経営の技法』#128

CHAPTER 6.1.2:組織文化の利点 ①方向づけ

では、組織文化はなぜ人々の行動を一定の方向に向かわせることができるのでしょうか。いま一度考えてみることにします。所属する多くの人が、共通の価値観、行動規範、意味のシステムを持っている組織を考えてみてください。

組織文化は価値や行動規範ですので、それぞれのメンバーはどのような行動をとるべきか、どのような方向に向かって行動すべきか、ということが判断できるようになります。

また、組織文化が根づいている組織では、その基準と異なる行動をとると、他の組織メンバーから非難される可能性があります。たとえば、子どもの頃、嫌いなものでも食べなければいけないという価値観の中で、嫌いなものを残していれば、親や兄弟から「嫌いなものでも食べなさい」と言われてしまいます。このような価値や行動規範による人々の行動の制御は、報酬や罰則を与えることでメンバーに適切な行動をとらせるようなアプローチよりも優れている点が多くあります。

1つは、第5章でも述べたように、メンバーが適切な行動をとっているかを監視する必要がなくなるからです。また、このような価値によるコントロールは、報酬や罰則に比べて心理的な抵抗感が小さくなります。怒られるから行動する、お金をもらえるからやる、という行動よりも「そうすべき」だから行動する、というほうが人々は前向きにその行動に取り組むことになるでしょう。

罰則や報酬によるコントロールは、それぞれのメンバーに常に監視されている、いわゆる「やらされている」感覚をもたらし、仕事に対するモティベーションを低下させてしまうのです。また、自律的な仕事を求める人にとってみれば、このような報酬と罰によるやらされている行動は、そのこと自体に強い抵抗をもたらすことになり、結果として組織的な力は低下してしまうことになります。

2つ目に組織文化による行動のコントロールは、不確実な環境において効果を示します。組織活動はいつも想定された状況での行動ばかりではありません。たとえば、顧客への対応をとっても、顧客1人1人の対応は異なってきます。そのため、マニュアルによるコントロールは不確実性が高い状況ではなかなか役に立ちにくくなります。価値観や信念は、マニュアルよりもずっと柔軟な行動の基準となります。環境や状況が複雑に不確実なものになるほど、このような価値や信念を基準とした行動のほうが柔軟に適切な行動をとることができるようになります。

マニュアルにはないような顧客対応のケースでは、より上位の権限のある人物が判断する必要がありますが、毎回毎回小さな状況の違いでも判断を仰いでいては、上位者もその人も仕事になりません。しかし、顧客の要望を何より大事にするというような価値観があれば、その基準をもとに行動を当事者が決めていくことができます。

【出展:『初めての経営学 経営組織論』131~132頁(鈴木竜太/東洋経済新報社2018.2.1)】

この「経営組織論」を参考に、『経営の技法』(野村修也・久保利英明・芦原一郎/中央経済社 2019.2.1)の観点から、経営組織論を考えてみましょう。

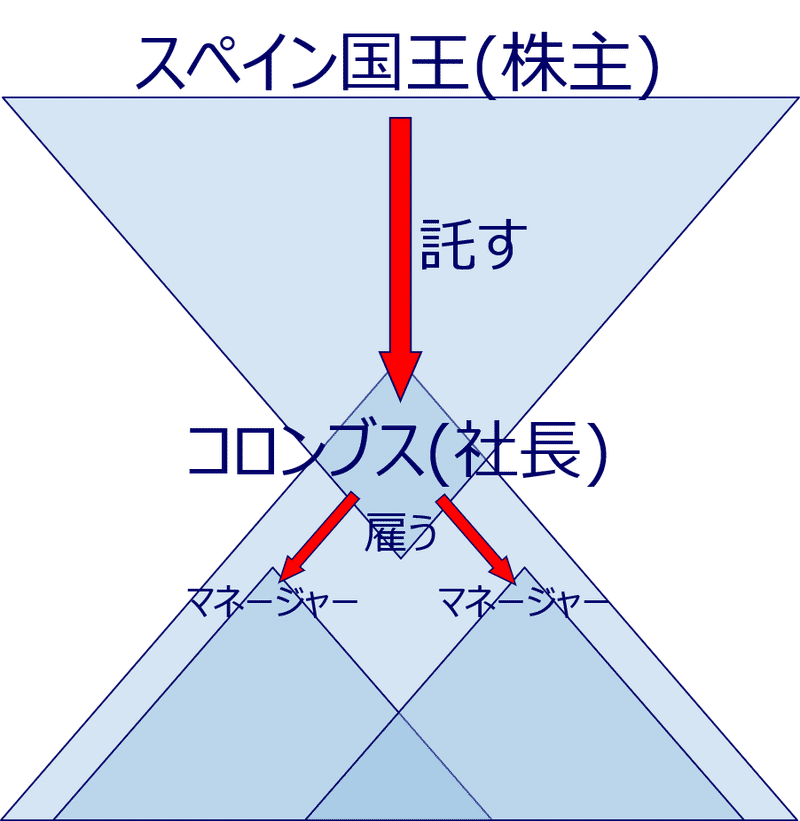

1.内部統制(下の正三角形)の問題

ベクトルを合わせる、という本章のテーマから見た場合、本文の示す2つのメリットについては、組織文化による「緩い」拘束を好まない立場から、それぞれ反論が可能でしょう。

1つ目については、たとえば優秀なマネジャーであれば、メンバーに具体的な細かい指示を出さなくても、メンバーが何をしているのか把握できる(自主的に適時報告させるなど)、かえって、組織文化に頼ってメンバーを自分の責任でコントロールしなくなり、マネジャーの意識や能力を低下させてしまう、という反論です。

2つ目については、同様に、メンバーに具体的な細かい指示を出さなくても、状況に応じて正しく判断できるようにメンバーを教育し、活用できる、という反論です。

この2つの反論に共通するのは、マネジャーがメンバーに仕事を任せられる状況を作り出していれば、それで対応できる、というものです。むしろ、組織文化という、曖昧で不確かなものに依存するのは、誰の責任かも分からなくなり、組織活動として不安定、と言えるでしょう。

けれども、全てのマネジャーがここまでメンバーを育て、任せられるほど優秀とは限りません。マネジャーのレベルアップも重要な経営上の施策ですが、それを待てない状況では、マネジャーの能力を補完するものとして、組織文化は役に立つでしょう。経営のツールとして見ることで、マネジャーのスキルも組織文化も、組み合わせて使えば良くて、そのどちらかでなければならない、どちらが優れている、という問題ではないことが理解できます。

2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

このような書き方をすると、何かとはっきりさせたがる外資系の会社の場合には、企業文化などに頼らず全てマネジャーの管理でチームを動かしているのか、と思うかもしれません。

たしかに、普段の業務の中で、マネジャーの管理能力や責任の所在を明確にしようという意識は強いので、組織文化に頼ってしまう場面は小さいように感じます。

けれども、どのようなルール(法律はもちろん、社内ルール、さらに上司の指示)にも共通することですが、全ての事態を予め想定してカバーするルールを定めることは、実際上、不可能です。想定外の事態が発生することを完璧に避けることなど、できません。

そこで、例えば「顧客第一主義」などの会社の「ポリシー」を、経営者は日ごろから繰り返し話をしたり、ポリシーをカードにして持たせたり、パソコンの壁紙に記載したりして、従業員に刷り込もうとします。それによって、想定しない事態に直面した場合でも、メンバーが自力でその場を凌げるように、方向性を示しています。これも、一種の組織文化の活用でしょう。

そして、これを別の観点から見ると、経営者自身がメンバーの仕事の方向性を示している、と評価することができます。マネジャーの仕事を、経営者がサポートし、補完している、という評価です。

3.おわりに

組織文化による方向づけの怖さも、理解しておく必要があります。

すなわち、うちの会社はこういう会社なんだ、という意識が強くなりすぎると、ときどき会社の閉鎖性を揶揄して「会社の常識は社会の非常識」と言われるような状況になり、全従業員が一丸となっておかしな方向に進んでしまう危険があります。皆が同じ価値観を共有すると、疑問を感じても批判しづらくなり、会社の中での正義を、たとえそれが社会的に受け入れがたいものであっても、押し通してしまおうという集団真理を作りかねないのです。

組織文化の中身が、社会性を失わない必要があるとともに、組織文化自体をチェックする機会を設けることも重要です。

※ 鈴木竜太教授の名著、「初めての経営学 経営組織論」(東洋経済)が、『経営の技法』『法務の技法』にも該当することを確認しながら、リスクマネージメントの体系的な理解を目指します。

冒頭の引用は、①『経営組織論』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に、鈴木竜太教授にご了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?