経営組織論と『経営の技法』#125

CHAPTER 6.1.1:組織文化の特性 ⑥積極的な態度と⑦安定性

6つ目の積極的な態度とは、組織の他者、あるいは、これまでよりも良い成果をあげることを評価する姿勢のことを指します。組織内でより良い結果を出そうとする態度や上昇していこうとする態度を評価する ことが、積極的態度が強い組織といえます。

7つ目の安定性は、成長よりは現状維持を重視する特性を指します。

【出展:『初めての経営学 経営組織論』128頁(鈴木竜太/東洋経済新報社2018.2.1)】

この「経営組織論」を参考に、『経営の技法』(野村修也・久保利英明・芦原一郎/中央経済社 2019.2.1)の観点から、経営組織論を考えてみましょう。

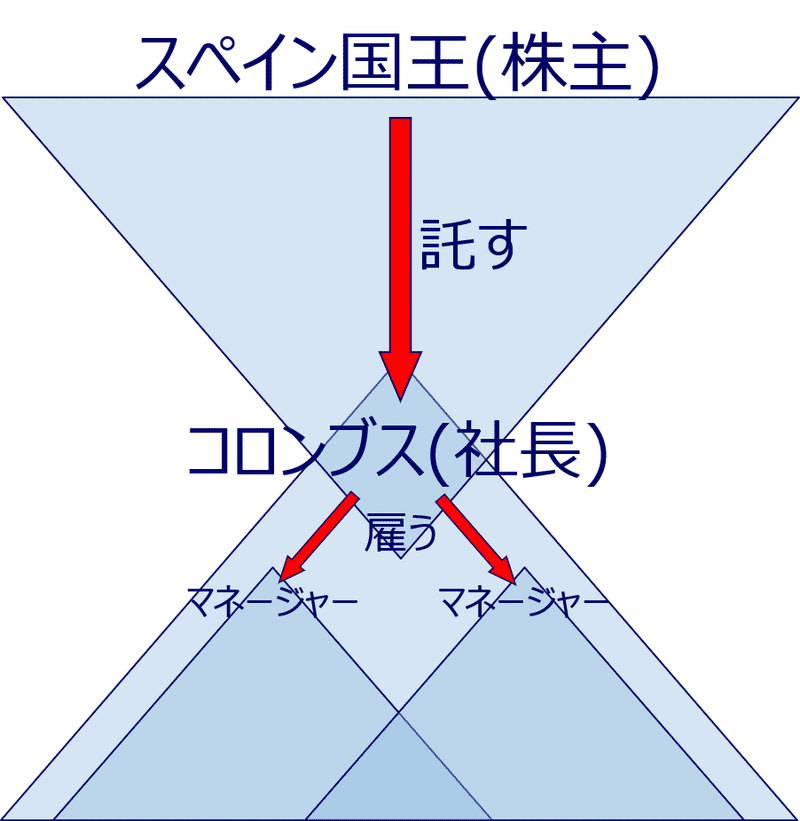

1.内部統制(下の正三角形)の問題

⑥積極的な態度(成長)と⑦安定性は、①革新やリスク性向(本連載#121)と②細部に対する注意(#122)に重なる部分があります。すなわち、リスクを取ってチャレンジすることと(①と⑥)、その前提となる基盤(⑦、基礎体力がなければチャレンジすらできない)や、リスク取るための慎重な検討(②)、という意味で、対立して見えるようでも、むしろ両立を目指すことが経営的に好ましい点が、非常に似ています。

けれども、リスクを取ってチャレンジする(①)という観点から見た場合、多くの場合は積極的な態度(⑥)ということになりますが、逆に、何もしないで現状を維持する(⑦)という選択の方がチャレンジになる場合もあります。

これは、#121の「3.おわりに」で指摘したように、例えば多くの同業他社が事業拡大や多角化に走っているときに、あえてそのようなことをせずに、現在の事業を磨き上げることに専念する、という決断をする場合です。

このように見ると、①②では、リスクを取るかどうか、⑥⑦では、現状が変化するかどうか、にフォーカスが当てられている、と整理する見方も可能と思われます。

2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

さらに、経営の観点から見ると、会社全体の組織文化と言われてしまうと、⑥と⑦の両立が難しく感じられますが、例えば事業部単位で見ると、使い分けできるツールに見えてきます。

ある程度大きな会社になると、安定的に収益を上げている部門と、それだけでは不安定なので新たな事業基盤を作るために常に新しいことにチャレンジしている部門があります。前者は、⑦安定性を重視し、現在の業務により磨きをかけ、付加価値を高め、市場での競争力を高めることに注力し、後者は⑥積極的な態度(成長)を重視し、市場に対して新しい提案を発信し続ける、という組織文化にしていけば、それぞれの個性に合った活動が自発的に行われる環境を作り出せます。

3.おわりに

⑥と⑦についての、本文の解説を読むと、⑥は成功を称賛し、⑦は成功をやっかむ、という対立図式にも見えてきます。こうすると、前回の④従業員重視と⑤チーム重視の指標に重なってくるでしょう。

いずれにしろ、どれかに偏ってしまうことは良くない問題であることが、理解されると思います。

※ 鈴木竜太教授の名著、「初めての経営学 経営組織論」(東洋経済)が、『経営の技法』『法務の技法』にも該当することを確認しながら、リスクマネージメントの体系的な理解を目指します。

冒頭の引用は、①『経営組織論』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に、鈴木竜太教授にご了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?