経営組織論と『経営の技法』#250

CHAPTER 10.2.1:新人が学ぶこと ④組織の全貌

また、社会化プロセスで学ぶべきものとしては、組織の戦略や組織全体の構造など組織の全貌にかかわるものもあります。これらは会社案内などに書かれている経営理念や組織図だけでなく、その戦略の意図や具体的に実行される計画、あるいは組織図上の部門の役割や連携関係など、書かれていない情報も学ぶことが必要になります。

しかしながら、これらのことを新人が学ぶのは簡単ではありません。それは、新人がアクセスできる情報が限られているからです。組織の戦略やその意図、あるいは組織図上に書かれていない部門の役割や関係などは、しかるべき立場やポジションにいなければわからないことがあります。そのため、このような組織の全貌にかかわるようなことに関しては、実際は社会化プロセスの間だけでなく、徐々に学んでいくような性格を持っていることもあります。

【出展:『初めての経営学 経営組織論』228~229頁(鈴木竜太/東洋経済新報社2018)】

この「経営組織論」を参考に、『経営の技法』(野村修也・久保利英明・芦原一郎/中央経済社 2019)の観点から、経営組織論を考えてみましょう。

1.内部統制(下の正三角形)の問題

会社が組織で活動することから、自分の仕事が他の部門とどのようにかかわるのかを知らなければ、他の部門とのかかわりのある仕事を任されることはないでしょう。他の部門に配慮できなければ、会社として好ましくない仕事をしてしまいかねません。なぜなら、最近は、普通に使われるようになってきた言葉ですが、「部門最適」「会社最適」のうちの前者になってしまうからです。

その仕事が会社全体から見るとごく一部であっても、会社全体の動きの中で自分が果たすべき役割を理解しているからこそ、仕事を任されるのです。

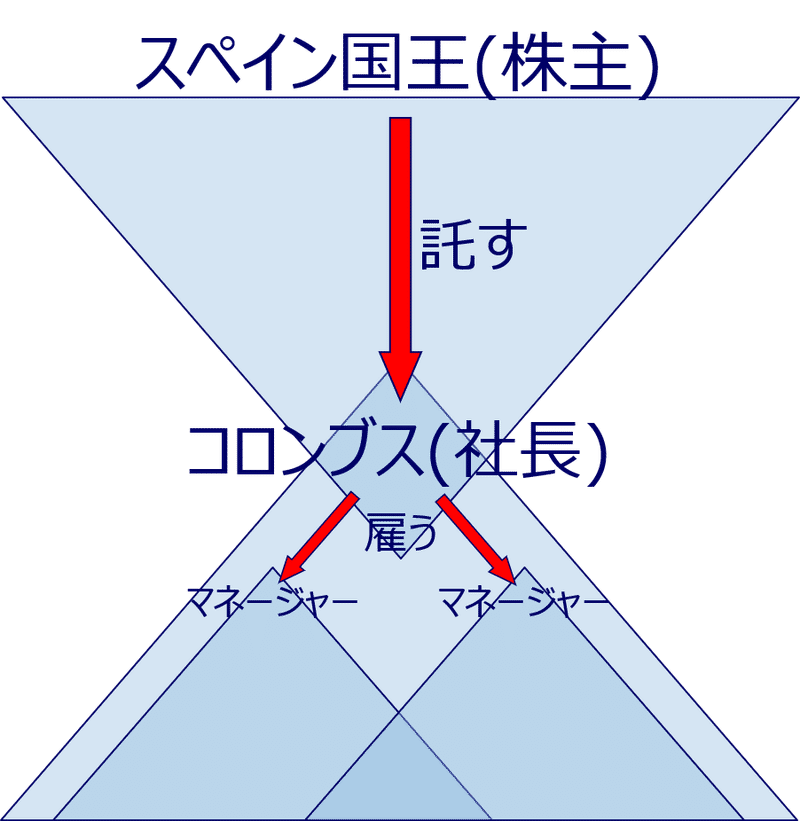

2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

投資家である株主から投資対象となる経営者を見た場合、特に従業員に権限移譲していくタイプの場合には、権限移譲される従業員に経営者としての視野が必要ですから、ここで指摘された能力は従業員にとって必須のものとなります。

すなわち、経営者だけの問題でなく、その経営者の経営スタイルで経営を行うためには従業員の教育や意識改革も必要となるのです。

3.おわりに

手っ取り早く他部門とのかかわりを理解するには、その他部門に異動し、実際にそこで仕事をしてみることでしょう。これをさらに徹底すると、会社のあらゆる部門を経験した従業員が重用され、キャリアとしてもより高いところまで登っていくことになります。典型的な「ジェネラリスト」重視の人事となります。

他方、一度決められた専門分野の中でキャリアを積んでいくタイプの会社では、他部門の機能を実地で学ぶ機会はありませんから、普段の業務の中で意識的に他部門の機能を学ぶ必要があります。専門性を高めることだけに夢中になると、いつの間にか会社全体を見ることができなくなるのです。

※ 鈴木竜太教授の名著、「初めての経営学 経営組織論」(東洋経済)が、『経営の技法』『法務の技法』にも該当することを確認しながら、リスクマネージメントの体系的な理解を目指します。

冒頭の引用は、①『経営組織論』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に、鈴木竜太教授にご了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?