経営組織論と『経営の技法』#62

CHAPTER 3.1.1:官僚制組織の基本設計―専門化とヒエラルキー

官僚制の特徴としての専門化とは、官僚制では仕事が明確に分業化されて、行わなければならない仕事が専門化、つまり専門的訓練を前提とした仕事になっていることを指します。そのために官僚制組織に参加する者は、何かしらの専門化された仕事を持ち、その仕事を専業としている必要があります。また、専門化されているということは、誰がその仕事をするのかが明確に定まっているといえます。

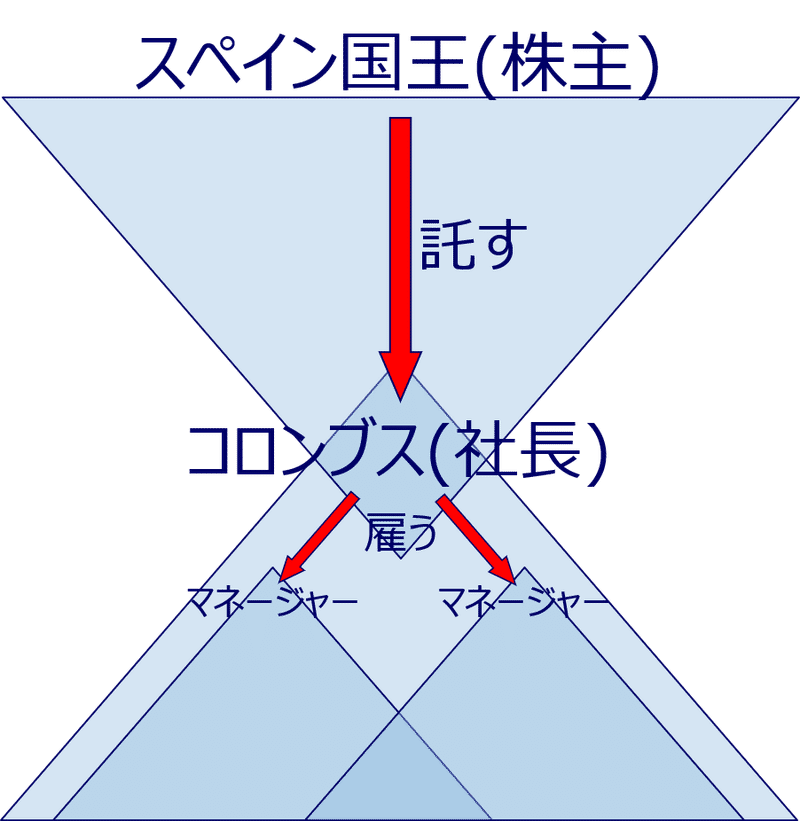

そして明確に分業化された仕事は、権限のヒエラルキーによって調整されることになります。権限のヒエラルキーとは、誰が誰に命令をし、誰が誰の命令に従うのかを明確にしたものです。ですから、権限のヒエラルキーは、調整・統合のメカニズムであると同時に官僚制の命令系統でもあるのです。

この権限のヒエラルキーの重要な点は、権威が個人に属するのではなく、職務上の地位に結びついている点です。官僚制のヒエラルキーは、組織の中での権限関係(命令をする立場と受ける立場)を明確に定めますが、それはあくまでその職位にいるからこそ発生する権限であって、たとえ個人的に優秀なリーダーであっても、職務の範囲や権限のヒエラルキーの範囲を超えて指示を与えることはできません。

【出展:『初めての経営学 経営組織論』51頁(鈴木竜太/東洋経済新報社2018.2.1)】

この「経営組織論」を参考に、『経営の技法』(野村・久保利・芦原/中央経済社 2019.2.1)の観点から、経営組織論を考えてみましょう。

1.内部統制(下の正三角形)の問題

今回から、官僚制組織の要素を分析していきます。

ここでは、専門化とヒエラルキーが論じられており、リスク管理の観点から見た場合、たとえば法的リスクの専門家集団である法務部なども、一定規模の会社になると設置されることが多くなります。

あるいは、事後的なチェックを行う監査部門や、会社全体のリスクを統制するリスク管理部門も設けられます。

このように、リスク管理のために専門部署を設置することも、行われるようになってきます。

2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

投資家から見た場合、会社は投資対象です。最近の公開会社では、会社の組織図なども示すようになってきました。さらに、上場会社の場合には、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の開示が求められています。株主が会社をどのようにコントロールしているのか、という現況がわかる報告書で、そこには、コーポレートガバナンスコードへの取り組み状況や、資本構成、経営の意思決定機関や執行機関の構成、などが記されています。

ガバナンスは、原始的には投資家である株主自ら直接経営者に報告させ、質問し、必要な事項を決定すればよく、株主総会だけあればよかったかもしれません。

けれども、会社が大規模化、高度化すると、経営者がどのよういに会社を経営しているのかを、金銭的に監査する公認会計士や、業務監査に関する監査役が設置され、株主のために会社経営を事後チェックするようになります。さらに、経営者の意思決定の場である役員会に、株主に雇われた社外取締役や独立取締役が参加するようになります。

さらに、監査役会が設置される場合もあるなど、ガバナンスのための機能も、専門化・ヒエラルキー化がされることになります。

3.おわりに

専門化・ヒエラルキー化された組織は、それぞれが1つのチーム、と言えるでしょう。

自然発生的にチームが組織されているうちは、誰がチームリーダーになるのか、などのチーム内の役割もそれぞれのチームに決めさせれば良いでしょうが、チーム間での異動や、チーム間・チーム内での仕事の配分などを会社全体の立場からコントロールする場面が多くなると、会社がその機能を持つようになります。

たとえば、アメリカの多くの会社では、各部門の責任者が人材の採用から管理まで行いますが、日本の多くの会社では、会社が人材を採用し、人事部がその人材を配置したり、配置転換したりします。専門化・ヒエラルキー化が進んだ組織でも、各部門の運営方法には違いがあるのです。

※ 鈴木竜太教授の名著、「初めての経営学 経営組織論」(東洋経済)が、『経営の技法』『法務の技法』にも該当することを確認しながら、リスクマネージメントの体系的な理解を目指します。

冒頭の引用は、①『経営組織論』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に、鈴木竜太教授にご了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?