【小説】水族館オリジン 3

chapter: III ビー玉色

崇くんがこの村の水族館に来るとを決めたのにはわけがありました。そのことは私との出会いにかかわります。彼はお魚の事と同じくらい子供のころから歴史が好きでした。武将やお城に憧れて、おこづかいを貯めてはお城めぐりの一人旅もしました。歴史の本や漫画を読むだけじゃなくて、実際に行くので同じ年頃の子供たちよりも物知りでした。あちこち出かけ見つくした頃、彼は一つのことに気付きました。それは、教科書やテレビで教える歴史は、今の国を創るきっかけになった大きな流れでしかないということです。崇くんは色んなところに旅行していろんな人や場所とであい、大きな流れをささえた小さな歴史がそれぞれの土地にあることを知りました。綺麗に再現されたお城やルート整備された城址山の森から一歩入ったところにも歴史はありました。地元の人が愛した神社や現代まで大事にされているお地蔵さん、そういったものにつよく惹かれるようになりました。そういう歴史は関わる人と手入れする人によってずっと受け継がれるものだと知ったのです。

それからというもの、崇くんはよく知られたお城や歴史の記念物ではなく、その土地の人達の歴史が見える場所を訪れるようになりました。鎮守の森や林の奥にたてられたほこら、古い蔵や洞穴。そしてそれにかかわる人達と話をする。心が通い、きがつくと何度も訪れる場所が日本中にいくつもできました。

自分もそういう小さな歴史の一部になりたいと崇くんが思うようになったのは自然な流れでした。水族館でのお仕事をすると決めた時、彼は同時に自分の歴史を作る場所をさがしはじめたのでした。

小さな歴史をもった小さな村。

そのひとつが私たちの住んでいるところでした。村の水族館が学芸員を募集したとき、彼は一番乗りで応募したそうです。町までバスで一時間二十五分かかります。不便じゃない。でも、県の歴史や経済のメインストリームからは離れています。彼に何が魅力的だったのか訊いたことがありました。すると、

「海じゃないか」

と当然だと崇くんはいいました。

村の海は外に向かって開けている外海です。列島のなかでいちばん東にあります。昔から外との交流がきっとあったに違いありません。外とは、海をまたいで向こう側、あるいは上、下。海の水はつながっているから、西の大きな陸地とか、そっちとのやり取りがあったかもしれない。そう思ってずいぶん前からチャンスをねらっていた、のだそうです。

歴史への熱意とは別に、崇くんの心を満たしていたのはもちろん魚でした。それも尊敬。たくさんの種類と美しい色、形。そして釣りあげられなければずっと存在すら知られない、身近なのに未知数の存在のとりこになったのです。崇くんは魚は旅人だ、といいます。柔らかい肉とうすい皮だけで広い海を自由に泳ぎまわり、何にもとらわれない。(私は「うそ、そんなに旅する魚はいないよ。それに肉と皮だけじゃない、骨だってあるよ」と思うのですけど。)

こんなの、崇くんの話を聞くまでは考えたこともありませんでしたが、言われてみれば魚の住む海だってそうです。絶えず波があるけれど大きな水たまりというだけで私にはそれ以上のものじゃなかった。私たちが知っている海は、知ろうとして探りを入れた部分でしかなく、全体を分かっている人は一人もいません。

毎日その得体のしれない未知数のそばに住んでいるかと思うと、むずむずしてきます。怖くもあります。海は海としてそこにあるだけじゃなく、これまで海で亡くなったたくさんの人、海が孕んでいるたくさんの生命の水蒸気、それを湛える大きな水たまりであること、それがいろんな国を繋いでいること、そんなことを考えるととても恐いです。

実は、私の左目は緑色をしています。ほんとうなら飴玉のように透き通った黒でなければいけない瞳があわい緑色なのです。

「ビー玉みたいだな」

子供のころから、出会うほとんどすべての男の子に、言われてしまいます。ツカツカっと近寄ってきて、人ではなく、珍しい物を見るときの目を私の左目にむけて言うのです。たしかに私の左目は緑色で、しかもうすいので虹彩が透けて見えるほどです。ですから仕方ないのかもしれません。でも不愉快です。そうなりたくてこの色になったわけではないし、鏡を覗きこまなければ自分ではわかりません。ビー玉が男の子の宝物、愛して止まないというなら、「ビー玉みたいな目」と言われるのは光栄ですけれど、そう思って言っているのではないのはわかります。半島の端っこで、海に向かってひらけているだけの村なのに、不思議なのですが、五十年に一度ぐらいの割合でこの村には明るい瞳の色の人が生まれるのだそうです。

私の祖母も右目が緑色をしていました。

初めて崇くんにこんにちわした時、彼は私の目を海の色といいました。

ビー玉としか言われてこなかった目に新しい形容をもらい、うれしくなりました。それが歴史だよ、とも言いました。私はこの村の生まれで、家族もずっとここを離れたことがありません。それなのに歴史なんですって。不思議で、誇らしくて、うれしくなりました。

シンクの穴のような朝日が東に上って夜が終わった日、朝まで呑んでしまったことを後悔しながら部屋に戻りました。

開け放った掃き出し窓でサンダルを脱いだ時、持ち帰っていた和本のことを思い出しました。すぐに崇くんに見せたかったので、ねぇと振り返りましたが、崇くんはリビングと和室に体を半分ずつ横たえて眠っていました。すっかり牡蛎のにおいを吸い込んだインディゴのセーターに、海岸かついてきた猫がまとわりつきます。

二時過ぎになって、やっと目を覚ました崇くんとそばを食べました。新そばの優しい緑色のそばをさっと湯がいていただきました。うすく緑色に濁ったそば湯でつゆを割ってをいただいていると電話がなりました。

「昨日もってかえった本、もう読んだかい?」

図書館の館長先生でした。昨日の晩の乱痴気騒ぎのことをさとられないように、私は曖昧な返事をしました。

開いてもいないなんてとても言えませんから。

「私もね、君が置いていったうちの一つを借りてきているんだが、君にかかわるだろうことが書かれているよ。読んでごらんなさい。

むずかしいかな」

大丈夫です

なんだかわくわくしました。

テーブルの上に私がおいた本を崇くんが勝手に読み始めていました。日記のようです。が、毎日ではなく漁のあった日、獲れた魚の数や売れた値段の記録ようなものです。それからその日あった出来事なんかが書いてあったり。

私たちの祖先は海から、西の大陸から来たんだ、と聞いています。だから計算が強いんだと。このあたりの土地にしては、うちの家系はみんな身長が高いのも特徴です。

「ねぇ、ここよんでみて」

崇くんが開いたままの本を手渡しました。獲れた魚の重さといくらで売れたか書いてあります。そしてその日の記録の脇に、こんな書きつけがありました。

夕がた浜にいきたおれをみつけき

のりほしこやへぐしゆきき

きものもけしきもみしためしのなく

はなす言の葉もききしためしもあらねど

おこたるまで小屋にすまはすることにせり

とばかりのみのまわりはかきやのむすめのすることになりき

どんな外見だったのかと思いましたがそれ以上の説明はありません。かわりにそこにあったものをはがしたあとが残っていました。何がはってあったのか、いまとなってわかりません。

もしかしたら髪の毛か衣服の切れ端。あるいは爪だったかもしれません。あまりいい趣味とは言えないけれど、印象に残ったのでしょう。見知らぬ、しかも毛色の違う人を、作業場にかこうなんて、とても心が広いと思いました。

私の肩の後ろから膝の上の本を覗きこんでいた崇くんが興奮気味にいいました。

「あなたの祖先じゃないの?」

館長先生が電話をくださったときからわかっていました。

そしていずれ私のルーツがはっきりする時がくるのもわかっていました。

私の実家は牡蛎を使ったしょうゆをつくっています。もとは漁師だったと聞いています。何年かに一人、私のように目の色の違う子供が生まれるので、どこかで血が混じっていることは想像していました。それが海からだということも想像の範囲内です。特に感動はありませんでしたが、それが今なのだと思いました。

何の努力をしなくても、知るべきことは波に運ばれる木切れのようにやってくるし、しらなくていいことはどんなにまっていても私の前に現れることはないのでしょう。

にかわのあとを指でなぞって、指先の感触から何かを感じられないかしらと思いました。けれど四百年のこびついた黒っぽいシミは何も語りませんでした。ただひとつ、ほんとうに流れ着いた西の人がいたことが分かりました。左目もきっと喜んでいるでしょう。

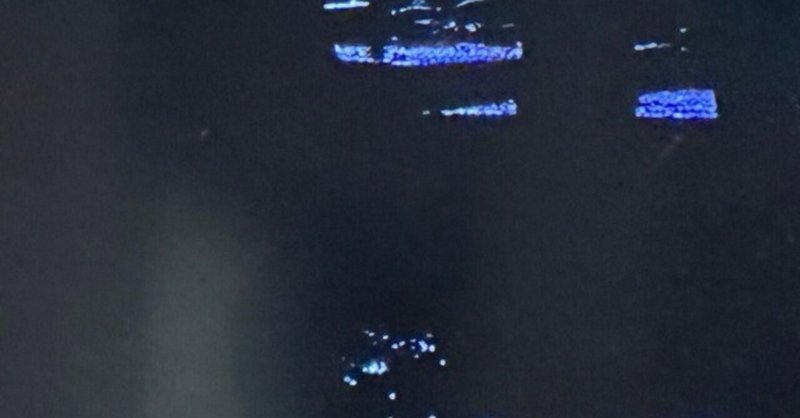

いつもとなにひとつも変わらないのに、その日の晩、月は海の色を映して透明なビー玉色に光っているように見えました。

その知るべきことがわたしの浜に打ち寄せられたときに、崇くんがそばにいてくれてよかったと思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?