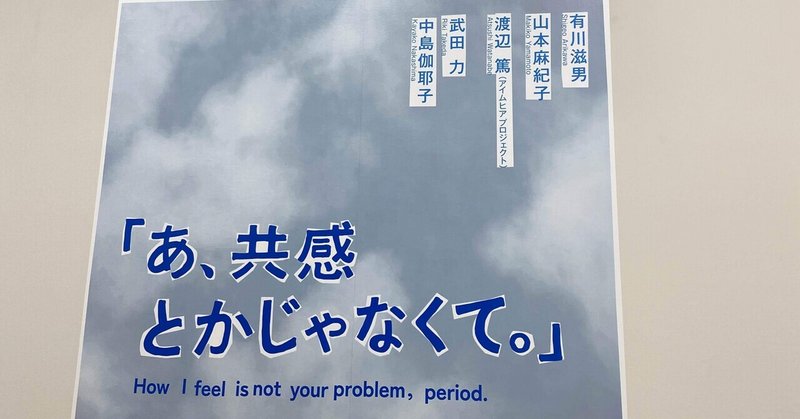

「あ、共感とかじゃなくて。」展へ

東京都現代美術館で開催の展覧会

「あ、共感とかじゃなくて。」展へ。

10代、ひきこもり、不登校へのメッセージも含まれた展覧会。

共感で思考停止ではなく、共感しないことからのスタートで新たな視点から

とあります。

武田力さんの「教科書カフェ」での出会いが面白かったです。

というのも役に立たなくなった教科書を全国から集められた「教科書カフェ」。

リアルに書き込みがある教科書。50代世代の小学校の教科書もありました。

「そうそうこれこれ!!」。残念ながらリアルには覚えておらず「こんな感じ」というのは半分悲しいですが。。

あの「ピカピカの 一年生♫」

の頃の教科書を開くと、心臓音が変わりました。

さんすう、こくご。

特にこくごの物語にもならない

「ひろい」 「あおい」 「そら」

虹が描かれたページにこの言葉が並んでいるのを見た時、あの頃にワープです。

何度もこの単純な「ひろい」「あおい」「そら」の言葉を繰り返し声に出して、これからはじまる何かにワクワクドキドキしてた頃にワープ。

でも振り返れば、そこからギュッと心が閉ざされていった学校生活。6年生には「表情」で注意されるようになってました。

無邪気に宇宙への空想の世界も簡単に行き来していたあの頃。

あの頃から何を閉ざしていったかといえば、「声」なんじゃないかと思います。

単純な「あおい」「ひろい」「そら」その先を、「言葉」を通して、本当かどうか分からない常識、正解、不正解を学んでいきます。

場をわきまえることなく、大きな声で言っちゃうのが子供。許されるのが子供。

「どんなことでも言っていいですよ」と言われても、やっぱり核心は場をわきまえてしまうのが大人。

というのが私の中の子供と大人なのかなと思います。

今、ネットでの新しい世界は、情報格差も生まれる反面、それぞれの常識から一旦フラットになる面もあると思います。

今回のこの展覧会も、ネットがなければ、その業界、世界という括りに接していなければ繋がらなかったであろう情報です。業界、世界の境界線が薄くなったネット上。

共感からはじまったネットSNS。「ピカピカの一年生」を感じてスタート。業界、世界の狭い括りの繋がりから、違う広がる世界を知ったのです。

とはいえ、自らの業界、世界に染み付いた背景から、本当の声をネット上に乗せることへの抵抗も生まれます。共感が逆に足を引っ張る立ち位置にいるようにも感じてます。私自身、ネットでのひきこもりになってしまう時があります。

これからは「共感しないことからのスタート」というフラットな新たな視点に立つことは、役立つのかもしれません。

そのフラットな新たな視点に立てる自分、

共感できる、できないを吹き飛ばすことは

「小学生一年生の教科書」

から思い出せたように思います。

常識に縛られていなかったあの頃。

そら ちきゅう つき くも…

共感できる、できないそこを吹っ飛ばすようなひろい視点でのあの頃の繋がり。

今はそこに戻っていることで楽に生きはじめているように思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?