ガルパンさんが現代のマレビトたり得る理由

ガルパンこと「ガールズ&パンツァー」には決して詳しくない。テレビで放映された劇場版は見た、くらいだ。

だが聖地巡礼で大洗を訪れるファンが、現地で「ガルパンさん」と呼ばれ歓迎されている、という話は、民俗学徒としてはとても興味深い。どこからどう見ても「マレビト」だし、ネット上にもそういう言葉が散見される。

アニメやドラマ等の聖地巡礼は他の作品でも行われているのに、何故ガルパンだけそうなるのか、少し考えてみたい。

マレビトとは

マレビト、音の通りに漢字にすれば稀人だが一般に「客人」と書く。訛るとマロウドで、これを漢字一文字で書くと「賓」である。民俗学者・国文学者・国語学者の折口信夫が設定した用語だ。

『日本民俗大辞典 下』はまれびとについてこう記す。

時を決めて海の彼方の常世から、人々に幸福と豊穣を授けるために訪れてくる神。(中略)海の彼方や山の奥、あるいは天空から訪れてくる神、まれびとは祭の場に臨んで、人々に幸福と豊穣をもたらす威力のある言葉を発する。土地の精霊はそれに答えて服従を誓う。この神と精霊の対立が文学と芸能の発生を促した。

『日本民俗事典』外者歓待の項には次のようにある。

賓客を意味するマロウドはマレビトすなわちきわめて稀な来訪者の概念に由来するように、マレビトはさながら遠方から訪れてくる神の化現のごとく見なされ、これを歓待せねば罰があたると考えられた。

マレビトとは、外部から訪れて幸福をもたらすものであり、歓待すべきものなのである。

補陀洛渡海

補陀落渡海(ふだらくとかい)、というのをご存知だろうか。

補陀落とは観音菩薩の霊場で、すなわち南方浄土である(阿弥陀様は西方浄土)。

中世には、浄土信仰に基づき捨身行の一形態として、行者が僅かな食料を携えて船に一人で乗り込み、沖へ出ることが行われた。これが補陀落渡海だ。

補陀洛船(うつぼ舟)は行者が船室(屋形)内に入ると、出入口は外から釘で打ち付けられて、日月の光も見えない密閉された空間になるという。帆はあったようだが、艪や櫂といった航行の道具はなく、伴船が曳航し、沖で綱を切る。こうして船は補陀洛を目指し船出した。

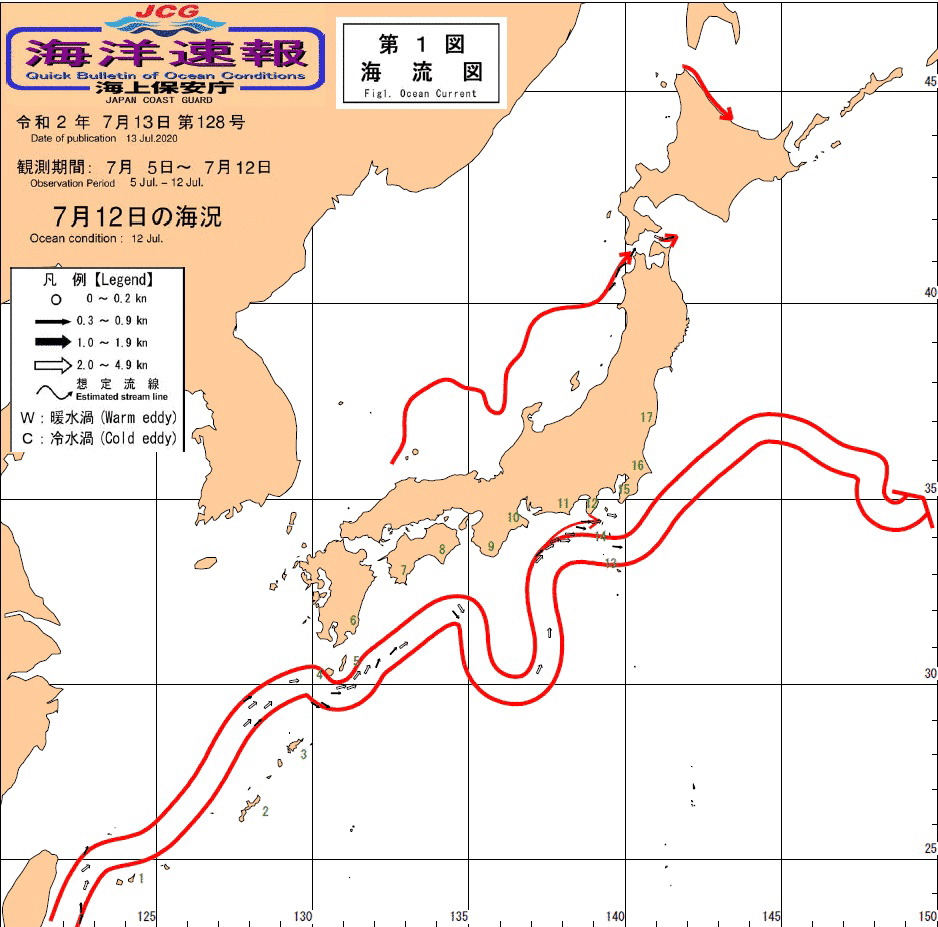

この補陀落渡海は各地で行われたが、最も勇名なのは熊野の那智浜宮であろう。ここから沖へ出れば、黒潮に乗り、もう戻っては来られまい。

だが渡海に失敗し、生還してしまう行者もいたという。中には黒潮より沖にある黒潮反流(黒潮とは逆に南へ向かって流れる)に乗ってしまって琉球に流れ着いた者もいたようだが、那智勝浦から黒潮に乗れば、辿り着く先としては静岡、千葉、茨城あたりが妥当だ。

上図は海上保安庁が発表している黒潮の海流図だ。海流は日々変わる。黒潮が陸に接近していれば、補陀落渡海の成功率は下がっただろう。

ちなみに、大洗のすぐ北に位置する那珂湊(ひたちなか市)でも、補陀落渡海は行われていたという。

常世の国と漂着民

さて、茨城県の旧称は常陸国である。古代日本の律令制下で設置された令制国の等級では、最上級の大国と位置づけられている。それだけの国力があった、つまり豊かであったということだ。親王が国守に任ぜられる親王任国のひとつでもある(親王任国は常陸と上総、上野の3国しかない)。

養老5(721)年に成立した『常陸国風土記』には次のように記されている。

古人曰。常世之国、蓋疑此地。

(古人曰く、常世の国、蓋しこの地と疑わん。)

常世の国に違いないと古の人が思ったほどに、古代の茨城は豊かであったらしい。

常世の国は謂わば浄土である。常世の国の大洗に流れ着いた補陀落行者もいたかもしれない。

補陀洛行者から見て常陸国が常世の国であったかは判らないが、土地の人からすれば、海からやって来た見知らぬ人は、海の彼方の常世の国から来たマレビトである。

大洗の位置する鹿島灘というところは、沖で黒潮と親潮がぶつかり、渦を巻いた潮が岸近くまで達するから、その潮に乗って様々なものが漂着するのである。昨年の台風19号の後も、流されてきた木やゴミが海岸を埋め尽くしたという。稀に人が流れ着くこともあっただろう。マレビトだ。

昔の人は今のように旅に出ることも滅多にない。マレビトが語ってくれる知らない土地の話は、日常にもたらされる非日常であり、娯楽であった。

大洗磯前神社の神

大洗にある式内社・大洗磯前神社の祭神が降臨した際、常陸国から報告があったことを『日本文徳天皇実録』斉衡三(856)年十二月戊戌条はこう記す。

時神憑人云。我是大奈母知少比古奈命也。昔造此国訖。去徃東海。今為済民。更亦来帰。

(時に神は人に憑いて言った。我は大己貴・少彦名命である。昔、この国を造り終えて東の海に去ったが、今民を救おうと再び帰ってきた)

東の海に去って再び帰ってきたということは、東の海から来たということだろう。大洗の神がまさにマレビトなのである。

恐らく大洗には、マレビトを歓待する風土が根付いているのだ。

「ガルパンさん」は何故マレビトたり得るのか

「ガルパンさん」の多くはリピーターの観光客であり、地元経済に多大な影響を与えていることは想像に難くない。そうなれば必然的に地元の観光業界や商店街に歓迎されよう。関連商品やポスター、看板等を作ればガルパンさんは喜ぶし、地元は儲かる。まさにwin-winなのだ。

ガルパンさんは日本各地から大洗へやって来て、町内を巡り、店に立ち寄り、イベントに集まるなどして、経済を回して帰っていく。地元の人が歓待してくれるから、何度もやって来るガルパンさんもいるし、それを聞いた新規のガルパンさんもやって来る。そしてまた、経済は回る。

但し、これは他の「聖地」や聖地巡礼をするファンにも言えることで、大洗やガルパンさんに限ったことではない。

ガルパンさんの特異なところは、聖地巡礼にやってきたファンを総称する名称が地元で(親しみを込めて)付けられているところだ。たとえば「らき☆すた」の聖地・鷲宮で「らき☆すたさん」とか言うような話は、聞いたことがない。「ラブライバー」は「ラブライブ!」のファンの総称だが、別に聖地沼津のみでそう呼ばれているわけではなく、もっと一般的な総称だ。聖地巡礼をしなくても「ラブライバー」だし自称もするが、「ガルパンさん」は聖地大洗にやって来たファンの地元民による他称なのである(「ガルパン」ファンの一般的総称のようなものは「ガルパンおじさん」だろうか)。

古くからその土地に染みついた精神性のようなものは、そう簡単に変化するものではない。大洗にはマレビトを歓待する風土が根付いており、だからこそ「ガルパンさん」というマレビトが生まれた。

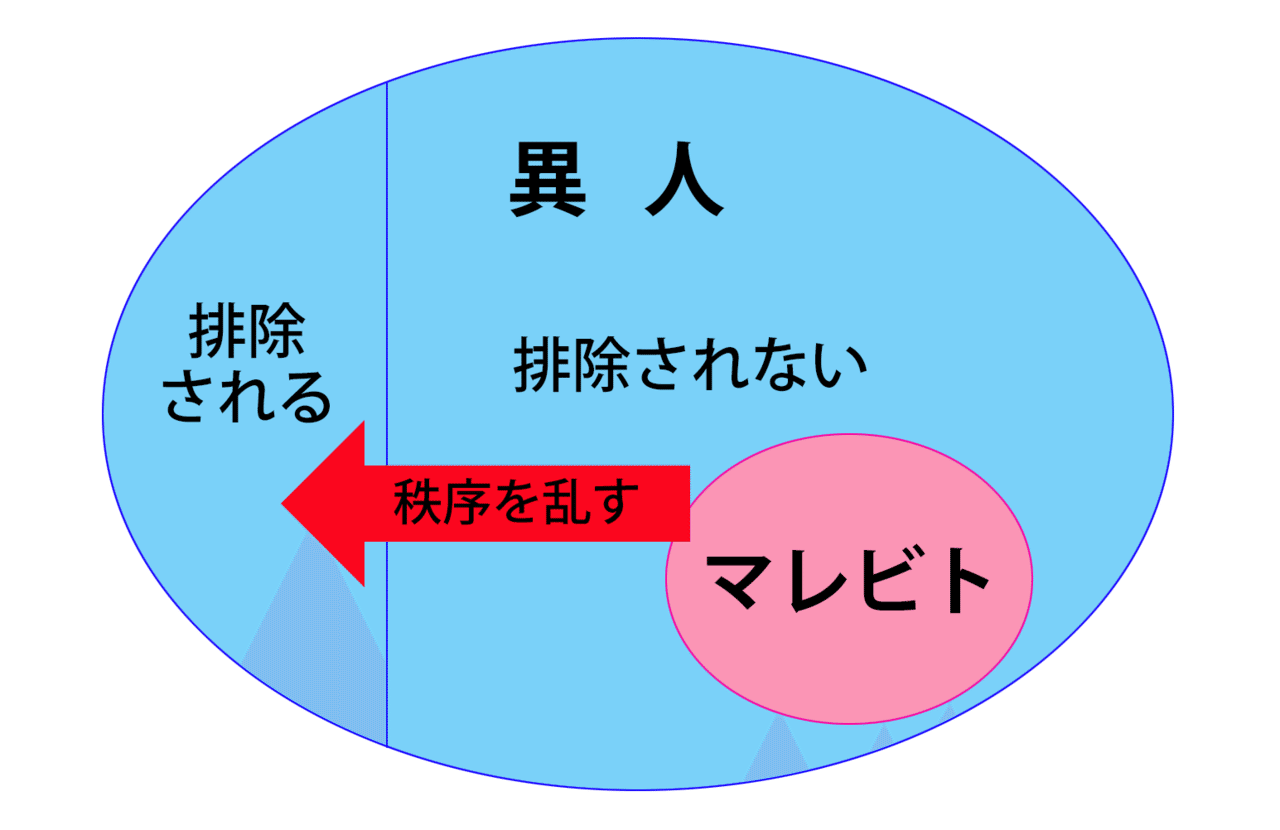

このマレビトは、一歩間違えれば「異人」として排除されかねない存在でもある。民俗学ではマレビトも異人に含むが、マレビトは幸福をもたらして歓待される存在であり、災厄をもたらすようなものをそう呼ぶことはしない。

一方の異人は、あくまでも「社会集団の成員とは異質なものとして、その外部の存在として内部の成員から認識された人物」(『日本民俗大辞典 上』)であり、社会内部の人々が持たない知識や資源を持っていることから歓待されることもあるが、もし秩序を乱すものと判断されれば排除されるのである。

ガルパンさんはマナーが良い、というのはネット上でよく目にする。無論、中にはマナーの悪い者もいるのだろうが、もし総じて彼等のマナーが悪かったなら、「ガルパンさん」などと呼ばれることもなく、多くの地元民に歓待されることもなかっただろう。つまり「ガルパンファンは来るな」と排除されるのだ。

多くのファンのマナーが良かったから、ガルパンさんはマレビトたり得るのである。

尚、経済学は全くの門外漢なので、現代のマレビトの経済効果について正確なところは、経済の専門家に委ねたいと思う。

#民俗学 #人文学 #ガルパン #ガルパンさん #大洗 #大洗町 #エッセイ #コラム #マレビト #異人 #聖地巡礼 #アニメ

よろしければサポートお願いいたします。いただいたサポートは調査研究費、もしくはお猫様のお世話代として使わせていただきます。