1989part2平成の始まりは新車ラッシュの始まり、終わらない夢は無い?筈が…

この年の日産からは相次ぎ歴史的にも注目に値するモデルが続出する。日産でもレクサスと同時期に同じコンセプトの高級車インフィニティQ45が誕生し、これも新しく組織されたインフィニティ店の基幹車種となる。フロントグリルをバンパー下に隠し七宝焼きの豪華なエンブレムを据えたフロントマスクと6ライトの開放的で、スポーティーなルーフラインがレクサスとは趣を異にしていた。

消費税導入、物品税の廃止によって対米輸出のドル箱=フェアレディZが5ナンバー枠の制約を超えて全幅を大幅に広げたボディで登場する。(これは元々物品税廃止以前の設計による)リトラクタブルを初採用していたヘッドライトは固定式のプロジェクター・タイプに改められた。2リッターモデルは無くなり3リッターV6エンジンに特化される。バリエーションは2シーターと2by2、ターボあり/なし、Tバールーフはほぼ全面採用されるなど豪華さもひときわ。価格帯も一気に300~400万円台に上昇し、2リッタークラスの空白はシルビア(北米では240SX)が埋める形となった。国内向けには販売店により、シルビアか180SXが選べる形となりシルビアにはないハッチバックドアやリトラクタブルのヘッドライトはシルビアが次世代に移行した後も長く人気を保つ結果となる。

もう一台、440万円というプライスが付きながらもバカ売れしたのがスカイラインに十数年ぶりに復活したGT-Rだった。ツインカム6気筒の伝統は先代のR31スカイラインのRB20型でも受け継がれていたものの、今回のRは2600ccの排気量に加え四輪に駆動が分配される、フルタイム四駆、さらには後輪のトー角度を積極的に制御するHICASなど、ハイテク装備が惜しみなく投入されたものだった。もちろんRの使命であるレース必勝の志は如何なく発揮されることになる。レギュレーション上、25年を経過した時点でアメリカに輸出が可能となる個体が多数海を渡り、今や国内でもレア物件となっている。

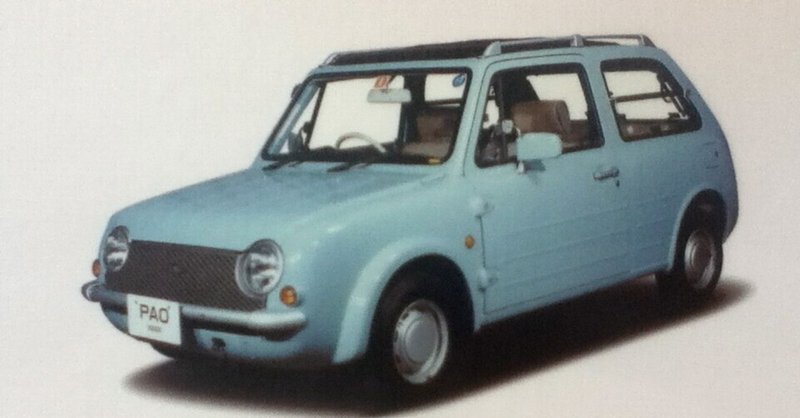

このころの日産人気を支えたもう一つの柱、それはBeー1に端を発したパイクカーのシリーズ。同様にマーチ初代の車台を生かしたリッターカー・サイズの第2弾パイクカーは、一層回顧路線を突き進み、平面ガラスや外ヒンジの左右ドア、リアウィンドウなど懐かしいアイテム満載のパオという形で具現化した。バイクデザインの世界ではすでに復古調の兆しが表れ始めていた当時、新車のデザインにもこうした傾向が具体化したことは後の軽自動車のクラシカルトリム全盛の呼び水ともなる。

パイクカー人気は商用車にまで及び、4ナンバー商用車として生まれたエスカルゴは半円形の大胆な断面を持つユニークな造形が特徴だった。都心のフラワーショップには大人気で、サイドの大きなボディパネルは斜め後方視界と引き換えに巨大な広告スペースとして機能していた。

スポーティで高性能イメージを押し出したインテグラの新世代モデルはあっと驚く可変式のバルブタイミング機構を実用化したVTECエンジンを搭載しての登場。こちらは映画国会で日本にも多くのファンが生まれたマイケルJフォックスがCMキャラクターを担当。セリカとは好対照な明るいイメージを押し出した。

基幹車種でもあるアコードが4年目の大変身と共に兄弟車種を一気に増やし、大攻勢に出る。兄弟車をアスコットと改名し、デザインも一部専用設計とした6ライトの窓を持つセダンに。そしてアコードの名を冠してはいるものの5気筒の新エンジンを縦置きにしたうえで、トランスミッションの出力軸を前輪につなぐ、フロントミッドシップというメカニズムが魅力の高級セダンだった。ミッションが重心位置に近く、前後の重量配分が極端に前輪に偏らない,FFらしからぬ素性の良さがアピールされた。ビガーの名前はこちらの兄弟車に充てられる。センターピラーこそ残すものの、4ドアハードトップの体裁をとる低い車体はとてもアコードの一群には見えなかった。6気筒車レジェンドとの間隙を埋める5ナンバーの最上級車の位置づけ。

軽乗用車の高性能化は四輪駆動・ターボ・ツインカムで盛ったアルト・ワークスの登場に倣ったもので、前輪駆動化から二世代目となるミニカにもダンガンと呼ばれる強力版が用意されていた。F1やフェラーリエンジンも採用した5バルブという驚愕のメカニズムを、軽自動車のエンジンに惜しみもなく注いだのだから驚き。

いすゞは人気のRVロデオの商品展開にスペシャルティーカーとも呼ぶべきμを加える。母体はトラックのファスター、四駆にアレンジした上スタイリッシュなボディを載せカジュアルな需要を満たすものだった。反面トヨタが刷新したランクル80は定番のフルサイズ四期ワゴンのロクマルを一層豪華に力強く改変した最強版。3ナンバー乗用車登録でも自動車税が排気量に見合った税額に見直された事も販売の追い風となる。

軽自動車に特化していたダイハツのシャレードを置き換えるモデルとなったのが、アプローズ、体裁は3ボックスのセダンながらリアウィンドウもろとも大きく口を開ける5ドアのマルチパーパスカーだった。欧州ならヒット間違いなしの企画ながら日本で話題をさらうことにはならなかった。

永年東京の晴海会場で行われてきた東京モーターショーがこの年から千葉市、臨海部に新設された幕張メッセを会場とした。ピーク時には200万人もの観客を動員し、鉄道だけでなく客船まで観客輸送に駆り出してたのは語り草。日本経済は土地価格や株価と共に右上がりのカーブを描き続け新車販売台数も記録的な数字となっていった。昭和は終わっても好況は終わらないかの様に思えたのだが・え

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?