【本編】『tie.acrossstory』

私の理想とする女性とは、人を傷つけても自分が傷ついても、それを吸収できる、優しい女性です。

ほとんどの客は、私-しがないキャバレーの歌手-に言葉を求めていない。

わたしは短い演説を終えると自分のマイクをスタンドから外し、ステージを去ろうとした。

そのとき、ふと振り返った。なんだか、強い視線を感じた。

ほかの歌手より拍手の少ない私のステージは、翌日のポスターで「最後の演説で歌が台無し」と飾られた。

「はぁあ」

私の深い溜息には、疲れと、少しだけ、涙も入っていた。

「イヴ、あなたはほかの店でもあんな演説するの?」

同職であるヨーテに話しかけられる。この店で初対面であるが、このように馴れ馴れしい。

「...まさか。ここで初めてよ。このキャバレー、客のレベルが低いわね。」

私は思ったことを悪意をもってぶつけた。

しかし、ヨーテは嫌な顔ひとつしなかった(笑いもしなかったが)。

「大切な客よ。あんなこと言ったのは、あなたのことが気になるからよ」

「ステージの上の、目も合わない女性に、ああいう物言いは、ここでは許されるのね」

「ねぇ、何をそんなムキになってるの?」

「女性としての尊厳よ!」

私は化粧台に手を付き、音を立てて立ち上がった。

幸いにも香水や化粧道具が倒れることは無かったが、どれも心配そうに私を見上げている。

「ま、謝る機会もないんだし、もういいんじゃない?正直、あなたの行動は理解に苦しむけど、スッキリはしたわ」

「......あなたにいま、謝っとこうか?」

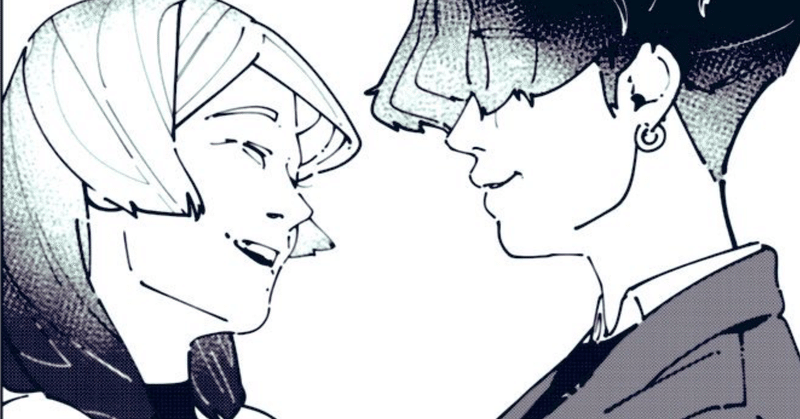

私は初めてヨーテへ暖かな笑顔と、視線を向けた。

涙は引っ込んだが、疲れはまだある。

疲れを癒してくれるのは、やっぱり愛する人なのだろうが。私にはもう何年もいない。

「そうだわ、ハンサムなお客さんから、これ」

「レター?」

「にしては大きくない?」

ヨーテが机の引き出しから出したのは、まるで...

「申込書の大きさじゃない?」

その一言で、私の体温が少し上がった。

しかし、こんなことで舞い上がってるとは思われたくない。机に浅く腰かけ、背筋をしゃんと伸ばし、顎を引いて。

「あぁ、あとで読むわ。」

と視界からそれを外した。

「そ、私もう行くから!じゃ」

ヨーテはこのキャバレーの支配人の腕に自分を絡ませ、笑いながら部屋を出ていった。

笑い声が階段をのぼり、ドレスルームに静寂がおとずれた。

誰もいないことを確認するため、1分ほど鏡の中の部屋を確認する。

ゆっくりとした仕草で封を切り、中身を確認した。

楽譜だ。4枚の、手書きの楽譜。そして、私はこの音符を知っている。

「オーディションかと、騙されましたよ....先生。」

かつて愛した人、そして、今も一番におもってる人。

その名前を本当に久しぶりに口にした。

それだけで、ドキドキした。

その少し前、イヴの歌唱の少し前のホールで、わたしはファイブラインの真っ白な楽譜と向き合っていた。

最近ずっとこんな調子だ。

もうそろそろ描き始めないとまずい。

仕事として書いてる以上、一定リズムで曲を更新したいところではあった。

今日はこの街に来て始めて入るキャバレーで作業していた。

結構うるさい。

うるさいのが嫌なんじゃない。ただ、この五月蝿さは、質の悪いやつだから。

「はぁあ」

こんな時は必ずイヴを思い出す。

わたしが今までで1番愛した人。ずっと想ってる人。

最後には、他の作詞家の男と腕を組んで海外へ行ってしまった。

送れたとしても送れない。どうせ送れないけど。

わたしはどうしても進まない作業に愛想をつかして、メモ代わりに手紙を書き始めた。

「君も覚えてるはずだ。なんでわたしにそれが確信できるか。だって、あの時私たちは、一心同体だったから。」

うん、書き初めにしては大概キモイ!!!

こんなのイヴ本人が受け取ったら悪い意味で笑われてしまう...

なんだか筆がのってきたので、このままイヴへの手紙を書き進めることにした。

「私の中に入ってきそうな距離で、君はわたしを歌った」

作曲家であり、恋人であったわたしの歌を、イヴは積極的に歌った。

なんだか文面がストーカーっぽくなってしまってないか...

「わたしは今、こうして放浪しているが。別に迷子じゃない。」

「君を探してる訳でも、ない」

断じて。

そのとき、後ろから可愛らしい声がした。

振り向くと、胸元を大きく開いた緑髪の少女が、1人で酔っ払っていた。

ここのキャバレーも捨てたもんじゃないな。

「なにか?」

私は気のない返事を返す。もちろん、鼻の下は伸びている。

「あら、隠したの?」

無意識に楽譜-もとい、イヴへの手紙-を右手で隠すと、緑髪の少女もグラスを持たない手でわたしの手を軽くつついた。

なかなかのアルコールの香りが一帯を包んだ。

「お嬢さん、もうその辺に...」

「あなたに声をかけるには、こうするしか無かったの」

「は?」

「勇気をだして、声掛けたの!」

か、かわいい...この子は来店からずっとわたしに声をかけようとして、勇気が出ないからお酒の力を借りて、今この状況になってると言うのか?

かわいい!!

「あの、一緒にお店を出るには、どうしたらいいですか...」

酔っ払ってではなく、恋する乙女の潤んだ瞳で、緑髪の彼女は猫なで声を出した。

わたしも色気のある視線で答える。

「何を言ってるのかわかってる?それって...」

そのときだ。

ステージの上だから、わたしがまさに今、背を向けてるところから、あの声がした。

さらに言えば、私の歌。

体が硬直して、涙が滲んでしまった。

君が私から離れた本当の理由は、男に嫁いだからでも、私に飽きたからでもない。

自由な自分が好きで、自由なわたしが好きだった。

それだけの事。

ゆっくり振り返ると、曲は終わって、客に野次を飛ばされるイヴがいた。

「私の理想とする女性とは、人を傷つけても自分が傷ついても、それを吸収できる、優しい女性です。」

そう言い捨て、ステージを去る彼女の背中を、焦がしてしまうほど見つめていた。

「ね、どうしたら一緒にぬけだせる?」

隣でまだ何か言ってる少女に、私はそっと微笑んで「この曲が書き終わったらね」と額へキスをした。

「今書いてる曲です。あれ以来、どんな歌も君のためのように感じるよ。」

楽譜の最後に添えられたメッセージに、思わず笑みがこぼれる。

先生がまだ私を想ってくれている、歌を書いてくれている。それが本当に嬉しかった。

あなたを捨てて選んだ、歌手の道。

辛いことばかりだけど、まだまだ、頑張れる。

その先で出会えたら、きっと私たちは、もう離れない。

『tie.across story』Fin.

いかがでしたでしょう?

今回は、仕事と恋愛のお話を描きました。

「私の知らない街で、私の曲を歌うんだろう」

そんなポエミーな言葉から始まった『tie.across story』です。

作曲家の凪(先生)と、それを形にする、歌手のイヴ。

1度は恋愛へ発展しましたが、それぞれの道を歩むために離れます。

それでもずっとおもい、愛する。ふとした時に思い出して、二人の子供である曲を口ずさむ。

そういうお話でした。

菓子蔵かる。

今日も一日なんでもない日が素敵でありますように。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?