古典ミステリー初読再読終読:J・D・カー『魔女のかくれ家』とあかね書房『少年少女世界推理文学全集』前篇

◎町内見回り途上のポオとの遭遇

小学校の時、公園の前に住んでいたものだから、友だちからの誘いも多く、毎日というわけにはいかなかったが、放課後、週に二回ほど、たいていはひとりで「町内の見回り」(なんだか落語の外題のように見える。「町内の若い衆」のせいか)をしていた。

低学年の時は本屋と模型屋、そして、邦画洋画併せて近所に9軒あった映画館の大部分を巡回した。映画館は入るのではなく、ポスターとスティル写真を仔細に見て、タイトルとポスターに書かれた惹句をもとに、スティル写真の場面をストーリーボードのように頭の中で組み立てていくだけ。むろん、時間がかかるので、すべての映画についてやるわけではない。

五年生からは、これに楽器屋とレコード屋が巡回先に加わるのだが、その直前、四年生の時だったと思う。ふだん、本屋では漫画雑誌を眺めるだけだったはずだが、なぜかその日は書籍の棚を見たらしい。児童書の棚だ。

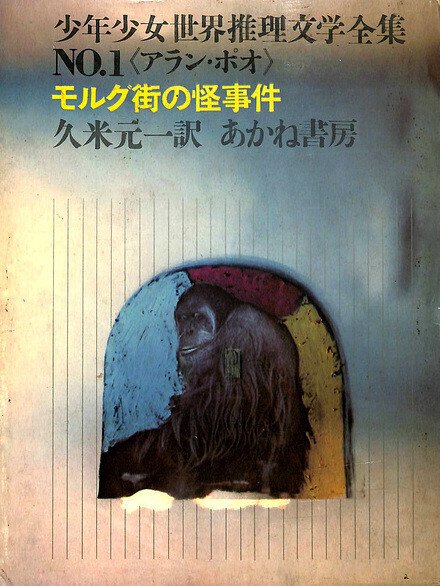

アラン・ポオ『モルグ街の怪事件』

というのが目について、手に取ったら、装画が怖かった。化粧函にから取り出すと、ハードカヴァーが無色のセロファンにくるまれた綺麗な本だった。

見返しをめくると、扉の上に色セロファンがかかっていた。パラパラめくると、挿絵がたくさん入っていて、それがまた綺麗で怖いのだ。それまで読んだことのある、少年少女世界文学全集などの鈍なデザインの対極にある、60年代のシャープなデザイン感覚の造本だった。

◎子供の世界への人殺しの導入

あの時はまだ子供で、児童文学全体のことなど知るはずもなく(いまもそうだ)、わたしが本屋と学校の図書室で目にした範囲のことにすぎないのだが、あのあかね書房「少年少女世界推理文学全集」版『モルグ街の怪事件』以前には、子供の本には殺人はあまり出てこなかったと思う。

江戸川乱歩のジュヴナイルは学校にもあったが、怪人二十面相は暴力を好まず、人を傷つけなかった。アルセーヌ・ルパンよりずっと純粋に「紳士強盗」なのだ。子供の本はそうあるべき、という少なくとも暗黙の了解はあったのだろう。残酷な描写のあるものは、公共図書館の児童書の棚や学校図書室には置かれなかったのではないか。

◎60年代デザインを担った人たち

わたしが『モルグ街の怪事件』を買ったもうひとつの動機はデザインだった。装画だけでなく、函、扉、本文レイアウト、イラストレーション、すべてが清新で、モダーンで、きわめて60年代的な感覚で貫かれていた。いま見ても、大人の本もひっくるめて、これほどヴィジュアルに対する意識が高い叢書はそうはないと感じる。

高校ぐらいだったか、戸棚から取り出して、全巻(クラスで大人気で、フル回転で借り出されていたために、いくつかは戻されず、欠本があったが)を検分して驚いたのは、挿絵と装画を描いたイラストレーターの顔ぶれだ。横尾忠則、伊坂芳太良、和田誠、真鍋博、黒田征太郎、原田維夫、灘本唯人、山下勇三などなど、やがて大活躍をする人たちの揃い踏みではないか。

このメンバーは、高校から大学にかけての時期、毎号買っていた「話の特集」のレギュラー画家そのままに見える。ひょっとしたら、その方面の人脈でイラストレーターの人選がなされたのかもしれないが、どうであれ、表紙も挿絵も好きなものがたくさんあった。

◎スペキュレーションと怪奇趣味

わたしはそのあかね書房版『少年少女世界推理文学全集』の発刊に、ちょうど、対象年齢で遭遇し、たまたま第一回配本のポオ『モルグ街の怪事件』を手にし、ひと目でデザインに惚れ込んだ。

これはポオの短編集で、タイトル作のほかに、「ぬすまれた手紙」「落し穴と振り子」「こがね虫」などが収録されていた。面白くないはずがない。とくに有名な「ぬすまれた手紙」のデュパンの発想には驚いた。あれで「ものを考える」=スペキュレーションの基本を知った。

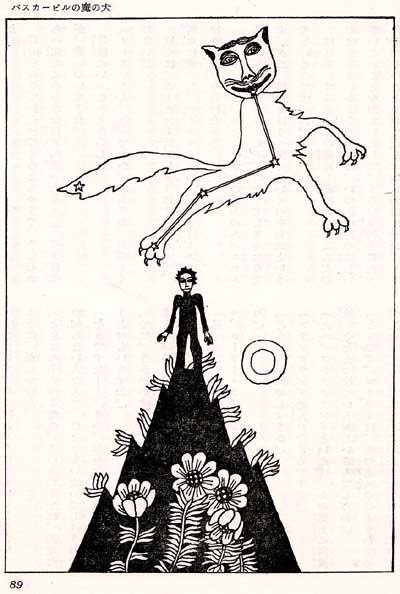

たしか、巻数通りの配本で、つぎが第2巻、ドイル『シャーロック・ホームズの冒険』、これが装画挿絵とも横尾忠則で、いまでも忘れない。やはり中短篇集だが、「バスカービルの魔の犬」が圧倒的に素晴らしく、何度も何度も読み返した。第1巻の「モルグ街の怪事件」同様、怪奇趣味が横溢していて、スペキュレーションより、そちらに強く惹かれたのだった。

第3巻はミルン『赤い家の秘密』とルルー『黄色いへやの謎』という密室もの古典の抱き合わせで……などといちいち書いていては、いつまでたっても本論のカー『魔女のかくれ家』に辿り着けないから少し急ごう。

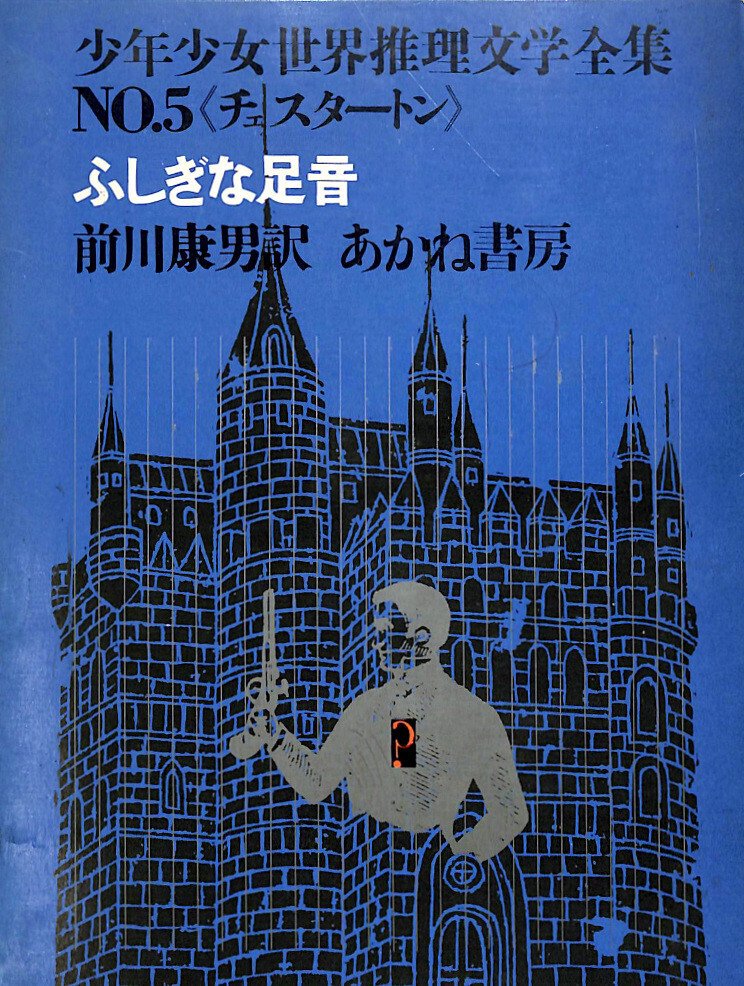

第5巻、チェスタートン『ふしぎな足音』の表題作は、怪奇趣味のない純粋なスペキュレーション小説で、これまた子供の思考法に多大な影響を与えた。意味のわからない現象に出くわしたら、知識と知能を総動員して、多角的にその理由を想像せよ、という教えだった。

カーは影響を受けた作家の第一にチェスタートンをあげているが、その「師」が第5巻、つぎの第6巻にカーが収められていて、ここまでは時系列の排列なのだろうが、上手く並んだものだ。

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?