フリーウェイに乗って、山下達郎を追いかけて! Road.5「RIDE ON TIME」

※こちらは、僕が、山下達郎のオリジナル・アルバムを買い集めきるまでの旅を記録した日記です。

ちなみにサブスクでの配信はほとんどないため、音源は貼りつけません。気になる人はアルバムを買うといいさ。

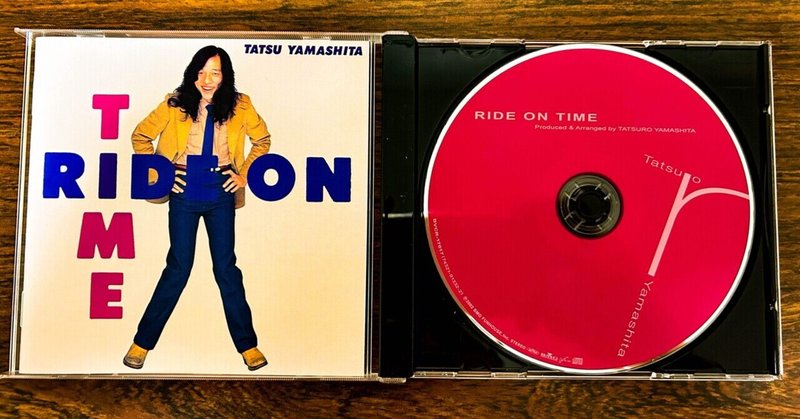

5th Album「RIDE ON TIME」

1979年の夏。山下達郎さんは知人の紹介で、ある二人のミュージシャンと出逢います。その一人がDr.青山純さんで、もう一人はBa.伊藤広規さんです。

シンガーソングライターの悩みの一つとなるのは、曲ごとのバンド編成だそうで、これまで山下達郎さんはアルバムごと、あるいは曲ごとに編成を組み直し、レコーディングに臨んでいました。レコーディングだけであれば、むしろ曲ごとに編成を変えた方が、化学変化が期待できます。

ですが問題は、レコーディングではなく、ライブでした。

大阪のディスコで「BOMBER」がヒットしたことをきっかけに全国ツアーを回ることになった山下達郎さんは、バンド編成を組んではバラしてを続けていたため、ライブでの再現性と、曲のレパートリーが乏しかったそうです。

その問題を解決に導いたのが、青山純さんと伊藤広規さんです。

彼らは山下達郎さんが求める再現性レベルをクリアし、山下達郎さんが思う、理想的なステージパフォーマンスを実現に導きました。

だけでなく彼らがメンバーに加わったことで、レコーディングでのアレンジ幅も飛躍的によくなったそうです。

そんな経緯で走り始めた5thアルバム「RIDE ON TIME」。

このアルバムの要はなんといっても表題曲である「RIDE ON TIME」ですよね。

この曲は元々、山下達郎さんがプロデューサーにのせられて作り始めたのがきっかけだったそうで、本人もまさか自分の作った曲がかかるテレビCMに自分自身が出演するとは思っていなかったらしいです。

そうして出来上がった「RIDE ON TIME」が大ヒットし、アルバムの制作が始まりました。

ライナーノーツ上で山下達郎さんは、シングルヒット後にメディアの醜悪さを垣間見て、チャラチャラしたものではなく玄人向けを作ろうという意思が強くはたらいたと綴っており、そんな情報を踏まえて実際に聴いてみると、確かに、ゆったりと音にノレるような聞き心地がありました。

後に、木村拓哉さん主演のドラマでこの曲はさらにヒットするのですが、メディアに取り上げられ過ぎるのも良い面ばかりではなさそうですね。

ですが、ライナーノーツの最後で山下達郎さんは「大きな転換点でこの二人に出逢えたことは、ミュージシャン人生の中で一番の幸運だった」と綴っています。

名前が売れたからこそ出会えた仲間と幸福があり、名前が売れたからこそ感じた醜悪さと苦悩がある。

こういったヒストリー込みで「玄人向けに作った」と山下達郎さんが語るアルバムを味わえるのは、購入しないとできないことだと僕は思うんです。

1.いつか(A side)

この曲なんと「うぇあ」という呟き?ぼやきから始まります。

サブスクが台頭するこの時代、曲はイントロから始まるのではなく、いきなり歌から始まるものが多くなりました。それはそのほうが視聴者にインパクトを与えることができ、興味を惹きつけるからなのでしょう。となると、冒頭が「うぇあ」で始まる曲はなかなかのインパクトを残してくれそうです。

最近、僕が聴いた中で、No Busesというバンドの「Pretty Old Man」が似たような手法をとっていました。この曲は咳の音で始まります。これも衝撃的で、魅力的な楽曲です。

こう、考えていくと、今も、昔も「曲ってのはアーティストの創意工夫によって生まれてくるもの」なのだとわかります。

でも、まぁ、本人がこの効果を意図したかはわかりませんがね。

とはいえ、山下達郎さん、ご本人もお気に入りの一曲だそうですよ。

3.SILENT SCREAMER(A side)

この一曲は、BOMBERから続くファンク路線の一つであり、ライブでの効果を意識した作品だと、ライナーノーツに記されています。本当にその通りで、この曲とにかくカッコいい。

なんといっても中盤のエレキギターのソロパート。

ここの聞き応えだけでも是非確かめていただきたいです。

魅力はここだけではありません。山下達郎さんの片翼を担うBa.伊藤広規さんのコード弾き・バッキングは、BOMBERのようなメロディアスさはないものの、上物がいくら跳ね回ろうが動じない地盤の固さを感じます。

あと、吉田美奈子さんって、どうしてこんなに都会の闇を切り裂くような言葉選びができるのでしょうか。メロだけじゃない、やはり歌詞が本当にカッコいいからこそ、「SILENT SCREAMER」はかっこいいんだと思います。

特に好きなフレーズが…

声も出さず 佇むと

黒い夜を走る STREET RACER

この部分なのですが、

ここが「黒い夜を走る SPORTS CAR」とかだと普通すぎてダサく聞こえてしまいます。やはり日本語と英語を組み合わせて相乗効果を働かせ、こんなにカッコよくフレーズを響かせる言葉選びは本当にすごいと思います。

3.RIDE ON TIME -アルバム・ヴァージョン- (A side)

RIDE ON TIME

時よ走り出せ 愛よ光りだせ

目も眩むほど

この曲の核はこの詞だと思います。サビのフレーズでもありますし。

疾走感と輝きをこんなにも短い文の中に凝縮してしまう山下達郎さんの作詞家としての手腕、凄すぎです。

さらに曲の中盤にある、土岐英史さんのアルトサックスのソロパートは聞き応えたっぷりです。

メロよし、グルーヴよし、歌詞よし、コーラスよし、本当に、本当に文句なしの名曲です。

また、アルバム・ヴァージョンだけの演出が特にお気に入りです。

曲の最後「TAKE A RIDE ON TIME…」のコーラスがリフレインし、終わりが近づくに連れてフェードアウトしていくのですが、完全に止みきってから、もう一度短くコーラスパートが出迎えてくれるんです。そこがグランドフィナーレだって感じがして、気づけば曲頭に戻ってまた聴き直してしまいます。

僕にとって「RIDE ON TIME」は絶対に一回だけじゃ済まない曲です。

マクセルのCMで「バーン」ってやってる山下達郎さん渋すぎ、カッコよすぎですよね。

5.夏への扉(B side)

「夏への扉」と目にして思い浮かんでくるものは、アメリカのSF作家であるロバート・A・ハインラインの同名作です。この曲はSF好きでもあるKey.難波弘之さんの持ち込んだ企画に、吉田美奈子さんが作詞したものだそうです。

「夏への扉」を大まかに説明しますと、タイムトラベル系のSF作品です。興味のある方は歌詞にもふんだんにエッセンスが盛り込まれていますので、この曲を入り口に読んでみても面白いかもしれません。僕も読んだことがあるのですが、SF作品にあるとっつきにくさはなかったかなと思います。

また「夏への扉」というタイトルのそもそもの由来は、主人公の飼い猫であるピートが冬になると寒いため、夏へと繋がる扉がないだろうかと家中の扉を開けるところからきています。とても詩的で、素敵な由来ですよね。

また、このアルバムは歌だけでなく、インストも収録されているのですが、INTERLUDEのⅠ・Ⅱのどちらも聴き心地が良く、個人的にはⅠが好きです。

Bonus track. [RIDE ON TIME]

「前の車を追ってくれ」

彼は運転手にそう声をかけてタクシーに乗り込む。

秋分の日の翌日。涼やかな風が彼の首筋を撫でる。

30度越えの猛暑があれほど続き、寝苦しい夜もあれほど続いたというのに、いざ、夏が終わるとなると惜しく感じてしまうのはなぜだろうか。

もう一度最初からやり直せないものかと思いながら、彼は後部座席にどっかっと腰を下ろす。

「今日はどの車を追いかけましょうか」

運転手は特に焦った様子もなく、落ち着き払った声で後ろへ尋ねると、

「そうだな。今日はあの真っ青なスポーツカーにしてみよう」

尋ねられた彼も彼で平然と返す。

二つ前からでも映えて見えるボディの青に惹かれてタクシーは走り出す。

メーターが回り出すと、彼が話し出す。

それは先月ふらっと入った小さなバーでの出来事で、隣に座った年増の女が彼にいったそうだ。「わたしは後悔なく死にたい」と。彼はその場でこそ、同意したが、内心では首を傾げていた。

なぜなら、人間は後悔を燃料にして希望へと進んでいく生き物だと彼は思っているからだ。

「私は今年の夏こそサーフィンを始めようと思ったのですがね、結局できませんでした」

と、運転手がぼやくと彼は笑った。

「そうなんだよ。夏って、なんか過度に期待してしまうよな」

「ええ。『今年こそ何か起きるんじゃないか』って期待してしまいますよね」

「だからだろうな。いざ終わるとなると、どうにか最初からやり直せないだろうかと、『夏への扉』を探してしまうんだ」

運転手は「懐かしいですね」と言いながらハイウェイに乗る。もう、彼らの前には、真っ青なスポーツカーは走っていない。それでも彼らが気にしていないのは、これが彼と運転手の間だけで通じるごっこ遊びだからだ。

「そういえば、奥さんはお元気ですか?」

「ああ。元気すぎるくらいだ」

「ピート君は?」

「もうすっかりおじいさんだが、元気にやってるよ」

成田空港に向けて、タクシーは走っている。

彼らの時は、5年前に遡る・・・

「前の車を追ってくれ!」

今とは違い、ひどく焦った様子で彼はタクシーに飛び乗り、競走馬のように運転手を急かせる。彼らが追っている車は黒の軽ワゴン車で、それは彼の友人の車だった。

彼の親友がバリ島で結婚式を挙げることとなり、友人代表のスピーチを頼まれていた彼は、絶対に良いものにしようと、作家の友達を頼り、スピーチ原稿の添削してもらった。

だが本番の日が近づいてくると、どうしても心が落ち着かなくなってしまう。何をしていても、どこにいても、スピーチ原稿が頭の中にはあって、その時の彼は毎晩、作家の友達に電話をしていた。

本番前日、切迫感でどうしようもなくなってしまった彼は、緊張を紛らわすという程で、作家の友達の家に泊まり、酒盛りを始めてしまった。

そして後部座席に、さんざ直したスピーチ原稿を置き忘れてきてしまったのだ。

だが結局、フライト時刻が迫っていたため、彼は当日、何もないままスピーチをすることとなった。運転手は空港到着後タクシーを降りた彼の憔悴しきった背中が頭から離れなくなってしまった。

帰国後、彼は運転手と偶然、再会する。

運転手が尋ねると彼は「酷かった」と肩を落とした。

迎えた本番、彼はスピーチを始める前、正直に原稿を置いてきてしまったと白状した。すると会場が笑いに包まれ、そんな温かな雰囲気と緊張隠しのために飲みすぎたマリブコークのせいか、彼はそこで号泣してしまった。

新郎が駆け寄り、彼は鼻水を垂らし、新婦はそんな二人を見て、少し泣いていたそうだ。

「おめでとう、しか言えなかったんだ」

「それは確かに、ひどいですね」

運転手が笑うと、彼も恥ずかしそうに「そうなんだよ」と言いながら笑った。

「でも、練りに練ったスピーチ原稿を読めたとしても、泣きながら繰り返したとしても、伝えたかったことは結局、『おめでとう』ってことなんですよね?」

彼は窓の外を見る。

ハイウェイはどこまでもまっすぐ伸びている。ふと見上げた東京の空には目も眩むほど輝く太陽があった。

「そうだな。それで良かったのかもな」

「ええ。上出来かと」

それから外資系企業に勤める仕事柄、海外出張の際、彼らは偶然、再会を果たしたり、果たさなかったりした。

そうしているうちに彼らは友達となり、プライベートを共有するようになる。そして今では、海外出張となると密かに予約をとって、束の間のごっこ遊びを楽しむのが彼らの通例となった。

久々に思い出話を花を咲かせているうちにタクシーは空港へ着く。

「それではいってらっしゃいませ。忘れ物に気をつけて」

「わかっているさ」

トランクからキャリーケースを出している時、運転手がまるで、今、思い出したかのようにつぶやく。

「そうだ。僕ね、来月結婚するんです」

「本当か! なんだ、早く言ってくれよ」

「で、お願いがあるんです・・・」

運転手はキャリーケースを渡しながら、彼に頼み事をした。

絶対にいいものにしたいという想いとともに、過度な期待が旅客機のジェットエンジンのように彼の気持ちを煽動していく。

フライト前、居ても立ってもいられなくなった彼は早速、作家の友人に電話をしようとした。

だが、彼は玄人の助言を受け、電話をかけるのをやめた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?