Archival Archetyping Exhibition 2020トークイベント

この記事は、2020年12月24日から2021年1月10日まで開催した展覧会「Archival Archetyping Exhibition 2020」のトークイベントにおいて、プロジェクトと展覧会を紹介するために用意したプレゼンテーション原稿からの抜粋です。全編はYouTubeのアーカイブよりご覧ください。

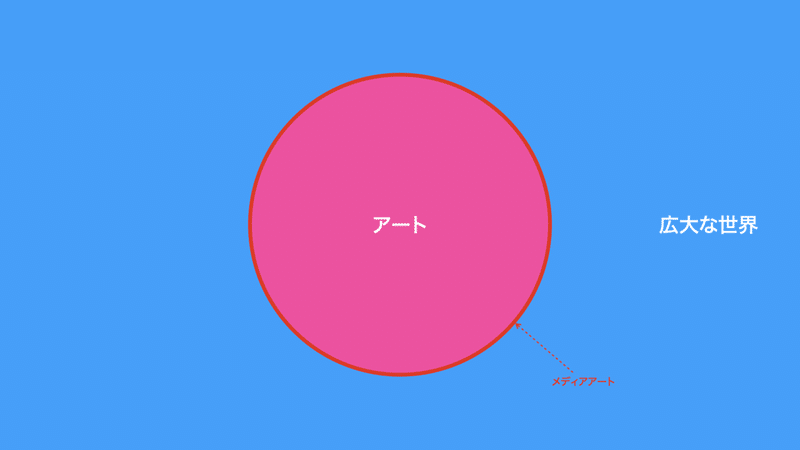

私たちの学校「情報科学芸術大学院大学」は、英語での名称「Institute of Advanced Media Arts and Sciences」の頭文字をとって「IAMAS」(イアマス)と呼ばれています。この英語名の中央部分には「Media Arts」(メディアアート)という言葉があります。仮にアートという領域を定義できたとすると、メディアアートは、その中心ではなく辺境にあります。アートの外側にある広大な世界との境界面に位置していることで、メディアアートに関わる人は、自然と、既存の領域から越境し、回遊しながら活動することになります。

実際に、卒業生を見てみると、アーティスト、デザイナー、エンジニア、映像作家、キュレーター、教員、研究者、クリエイティブのマネジャーなど、多様であり、多くの人が複数の肩書で活躍しています。

また、昨年開催した展覧会の様子を見ても、アート、デザイン、工学、社会科学など、様々な分野出身の学生たちが、パフォーマンス、インスタレーション、ワークショップなど多様な形態の作品を発表しています。

こうした活動の基盤となるのが「プロジェクト実習」という授業です。プロジェクト実習のテーマは、身体表現、デジタルファブリケーション、バイオアート、コミュニティなど、社会における様々な問題をメディア表現というレンズで捉えて設定したものです。これらのテーマに向き合い、領域を越境して回遊しつつチームとして協働する経験を通じて、自分自身の研究を進めるための手法を学ぶと同時に思考を深めていくのです。

2019年度から新しいプロジェクトを立ち上げる機会があり、テーマ選択のためのリサーチをしていた時に出会ったのが、三宅陽一郎さんの『人工知能のための哲学塾—東洋哲学篇』でした。この本の冒頭において三宅さんは、人工知能について、科学、哲学、工学など、さまざまな分野出身の人が参加し、別の分野とも関われるテーマであると紹介しています。

人工知能は、科学と哲学と工学、この三つをぐるぐるまわりながら、螺旋状にさまざまな分野を巻き込み、発展していくというところがあります。そのため、人工知能の研究の方法には科学から入って工学に抜けるパス、哲学から工学あるいは科学から哲学へ抜けるパスと、いろいろなパスがあって、多様な分野になっています。

〔三宅陽一郎『人工知能のための哲学塾—東洋哲学篇』BNN新社(2018年)、第零夜より〕

この紹介を見て、人工知能は社会に対して大きな影響があり多くの人々が何らかの関心を持ち、かつ、多様な分野出身の人が関わることができることを再認識し、これをテーマにしようということになりました。

人工知能というテーマをさらに深めるためのきっかけが、プロジェクトの研究分担者でもあるアーティスト、クワクボリョウタさんの作品《10番目の感傷(点・線・面)》でした。このインタラクティブアート作品では、光源を備えた鉄道模型が、床に並べられた日用品の間をゆっくりと移動しながらその影を映し出します。部屋の壁や床、天井に映し出されたモノの影が、電車から見ている風景のように移り変わりながら体験者を包み込むという体験が特徴です。

この作品をコレクションとして所蔵するにあたり、ある美術館の担当者は、再展示するために展示空間と数百点に上る展示物の配置に関する詳細な図面を作成しました。しかしながら、実際のところ再現は非常に困難でした。なぜなら、図面に記録されているのは最終的な結果のみであり、どの部分が、どのように重要であるかは記録されていなかったからです。

あらためて考えると、多くの場合、作者というのは、作品を制作する過程において、作品を構成する要素と数限りない対話を繰り返し、意志決定を行います。もし、制作の段階から人工知能が寄り添って記録すれば、アーカイブするのと同時に、新たな創造のための原型をつくれるのではないか、というアイデアに発展し、この考え方をArchival Archetypingと名付けました。

Archival Archetypingとは、作者が作品を制作する段階から、創造的行為を新たな創造のために機械学習による学習モデルとして記録、保存することにより、アーカイブ(創造のための編纂手法)とアーキタイプ(原型)を同時に実現しようという考え方です。機械との協働により人の創造的行為をアーカイブすることに挑戦しつつ、単なる道具、奴隷、代替のいずれでもない、「鏡」としての人工知能を探求します。

〔情報科学芸術大学院大学[IAMAS]ウェブサイトに掲載されているプロジェクト紹介文より〕

プロジェクト初年度に制作した作品で扱ったのは、20世紀前半に活躍したイタリアの画家Girogio Morandiです。Morandiは、生涯で制作した約1,200点の作品のうちほとんどが静物画で、物を分離するのではなく集めて配置した独特の構図、色使い、輪郭の歪みが特徴です。多くのアーティストに高く評価されているだけでなく、しばしば先進的な研究の対象にもなっています。

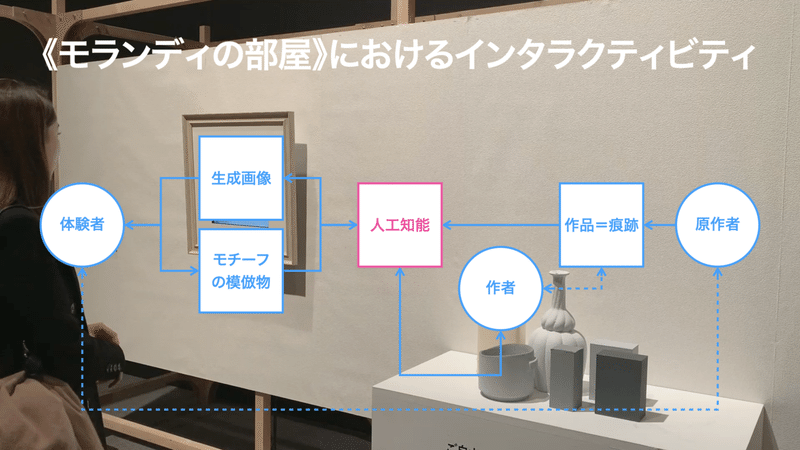

《モランディの部屋》は、体験者が自身の中に作者の作品世界の一部を再構築することを試みる、という新たな鑑賞方法を提案する体験型作品です。体験者が、Morandiの主なモチーフを模した物体を台の上で自由に配置して構図を決めると、それらの物体を撮影したカメラ画像を基に画像を生成し、額の中に表示します。

この過程で用いているのが、Morandiが残した痕跡である作品の画像179枚をデータとして学習した機械学習モデルです。このモデルは、このような物体を見たらMorandiならこう描くかもしれない、といういわば「眼」に相当するものです。体験者は、生成された画像を見て、モチーフを再配置することを繰り返すことを通じて、Morandiの独自性であるモチーフの配置や空間の描き方を発見していくのです。この作品の制作を通じて、私たちはあることに気がつきました。

これまで、インタラクティブアート作品におけるインタラクティビティは、三人称的な視点で捉えられてきました。これは、LEDマトリクスを用いた電子彫刻作品で知られるアーティストのJim Campbellが、1990年代後半のインタラクティブアートを批評した論文において用いた図です。この図に示されているのは、さまざまな入力を、作者が記述したプログラムにより、さまざまな出力に割り当てるという構造です。

この構図を、人工知能を広く捉えた観点で言い換えれば、作者という人間の知能を機械に与えて人工知能をつくり、その人工知能が体験者の動きなどに対してリアルタイムで映像や音響を提示する、という関係になります。この考え方に基づく一つの到達点を、アーティストコレクティブ「チームラボ」による展覧会「チームラボボーダレス」に見出すことができます。1年間で230万人もの人が訪れたとされるこの展覧会には、多数のインタラクティブ作品が展示され、来場者の動きに反応してリアルタイムで生成される映像や音響が空間内を埋め尽くし、来場者は没入して体験を楽しみます。

一方で、先程紹介した《10番目の感傷(点・線・面)》におけるインタラクティビティは少し異なります。この作品において、体験者と作品の間に物理的なインタラクションは一切なく、体験者の応答を重視しています。時間とともに光源が変化する物理的かつ映像的な作品により、体験者に積極的な観察を促し、体験者は、観察する位置を移動し、体勢を変え、視線を動かします。こうした身体的な体験が伴うことにより、体験者の内面に様々なインタラクションが生まれるのです。

また、《モランディの部屋》においても同様に、体験者の内面に生まれるインタラクションを重視しています。体験者が、自分の手でモチーフの模倣物を並び替え、原作者であるMorandiの作品から学んだ人工知能が生成した画像を見るという行為を繰り返すことにより、体験者の中に原作者との対話が生まれ、作品世界の一部が構築されていきます。

ここまでを纏めます。もし、三人称的視点ではないインタラクティビティがあるのならば、そこに着目することでにより、インタラクティビティを拡張し、再定義できるかもしれません。ここで、三人称的というのは、作者がプログラミング言語によりルールを記述してつくった「人工知能」が、体験者の外部から観察できる行動に応答する出力をリアルタイムに生成して提示するということです。

これに対して、一人称的(あるいは二人称的かもしれません)というのは、制作の過程から学びニューラルネットワークの中で生まれた「人工知性」との対話を通じて、体験者が自身の内面に作者の作品世界の一部を再構築するということです。なお、ここで「人工知能」と「人工知性」という言葉の使い方については、先程も触れた三宅陽一郎さんが昨年末に出版された『人工知能が「生命」になるとき』を参照しています。

この議論はこれから本格的に展開したいと考えており、この続きについては、またあらためてご報告したいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?