第7章 リアルタイムに流れる時間のうえに──天神山のアトリエ 立石遼太郎

そもそも「知る」とはどういうことだろうか。(中略)何らかの対象を表現するものを「表象」と呼ぶのであれば、不正確な表象を修正し、新たな対象を補足し、対象と表象の適切なセットを増やしていけば、私たちが生きるこの世界の全体についてさえ、いつか知ることができるかもしれない。知る者と対象の特定の関係性から生じる影響は知識を歪める者であり、できるだけその影響を排除することで客観性を保つ必要がある。

久保明教『ブラーノ・ラトゥールの取説 アクターネットワーク論から存在様態探究へ』月曜社、2019

0 現実という事実とは異なる対義語

第6章の終わり、僕らは事実と現実が異なることを確認した。事実は客観的だ。誰もがそれを事実であると認めなければ、ある事象を事実ということはできない。一方、現実は主観的である。現実は、個人がある事象をそう認識すれば事足りる。

この第7章は、現実の「主観性」について考えてみたい。現実はフィクションとどのような関わりをもつのか。「現実の建築」とはどのようなものか。建築におけるフィクションにおいて、現実はどのように定義されるのか。

本連載も折り返しを迎えた。これまでの議論の整理も兼ね、序章から第6章において、現実はどのように定義されていたのか、振り返りたいと思う。

序章と第1章において現実はフィクションと対峙していた。現実をフィクションの対義語と定め、建築におけるフィクションについて考えることから本連載は始まる。しかし、章を経るに従って現実と虚構は次第にその境界線を曖昧にしていくこととなる。順を追って、各章における「現実」の定義の変遷を見ていこう。

0.1 第1章における現実

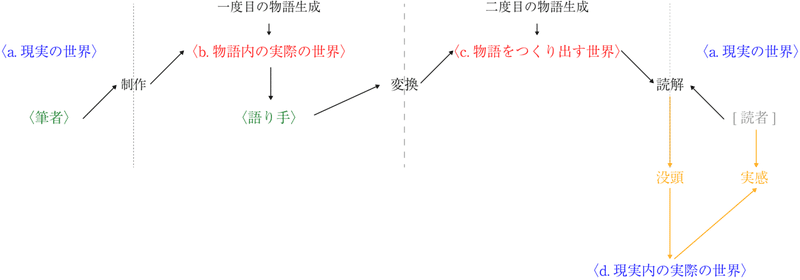

第1章、マリー=ロール・ライアンの『可能世界・人工知能・物語理論』に倣い、フィクションの対義語を「現実の世界」と名付けた。作品には作者と読者がいることを確認し、両者は「現実の世界」に存在していると定義した。

読者がフィクションに関わるためには、フィクションの世界に没頭する必要がある。フィクションの世界は、読者の没頭により、現実の世界に立ち現れるような手触りを獲得することができる。

作者は「筆者」と「語り手」に分けられる。筆者は物語のなかには決して現れない。筆者ができることはふたつ。物語の舞台(第1章ではライアンに倣い「物語内の実際の世界」と呼んだ)をつくり出すこと、それから物語を展開していく語り手を生み出すことだ。語り手は舞台をストーリーに書き換えることができる。

没頭により、現実とフィクションというふたつの世界線は溶解していくのだが、筆者と読者は現実という同じ世界線にいる以上、筆者と読者の間に没頭は生まれない。没頭は、語り手がフィクションの世界に存在しているからこそ——語り手が読者とは異なる世界線に存在しているからこそ、生まれ得る。両者が別の世界線に存在するからこそ、現実の世界にフィクションの世界が立ち現れるような感覚になる。この時、僕らはその作品をおもしろいと思うのだろう。

第1章、僕らはフィクションの対義語を「現実」と仮定することで、「なぜフィクションはおもしろいのか」というテーマの構造化に成功したのであった。

建築物と、その作者となる建築家は現実の世界に属している。その読み手も、現実の世界に存在する。こと建築において基本的には没頭は起こり得ないはずだ。建築におけるフィクションは、原理的には成立しない。

ここで僕らはステートメントに着目する。ステートメントによって、建築家を筆者と語り手に分解しようと試みた。しかし、一般的なステートメントは建築物に対する「説明」として位置付けられる。説明である限り、ステートメントは建築物に「従属」する。建築物は現実の世界にあるわけだから、ステートメントが建築物に従属する限り、それは現実の世界から逃れる術をもたない。裏を返せば、建築物を現実の世界から逃すためには、ステートメントと建築物を分離させなければならない。

青木淳《青森県立美術館》は、建築物を一見しただけでは、そこでなにが起きているのかわからない。《青森県立美術館》のステートメントである「見えの、絶え間ない行き来」は、一読しただけではなにについて書いているのかわからない。建築物《青森県立美術館》とステートメント「見えの、絶え間ない行き来」というふたつの作品があって初めて、両者に手触りが生まれる。この相互依存の関係を「並列」と名付けた。並列の関係である以上、ふたつの作品の作者は分解されなければならない。《青森県立美術館》において、建築家青木淳は「筆者」と「語り手」に分解される。《青森県立美術館》を設計した筆者・青木淳は《青森県立美術館》という舞台を用意し、「見えの、絶え間ない行き来」の語り手・青木淳は、《青森県立美術館》にストーリーを用意する。

現実の世界とフィクションの世界というふたつの世界線が異なるからこそ、僕らは没頭状態に入り込むことができるのであった。このことは裏を返せば、現実の世界にフィクションの世界を立ち現わせようとすれば、異なるふたつの世界と、それを跨ぐ構造をつくり出さなければならないということでもある。《青森県立美術館》は、作者を筆者と語り手に分解することで、建築物を現実の世界に、ステートメントをフィクションの世界に位置付けることができる。そして相互依存——並列の関係にある建築物=現実の世界と、ステートメント=フィクションの世界が僕らのなかで手触りをもつ時、建築は他の媒体のフィクションと同じ構造をもち得る。ここにおいて、建築におけるフィクションの世界が立ち現れる。

とはいえ、僕らは第1章で「現実」と表現してきたものが、果たして現実であるのか、それとも事実なのか、明確に定義していない。言い換えれば、それが客観なのか、主観なのか、明確にしていない。僕らは今、このような問題を抱えている。本章から続く数章は、この問題を再度考えようとしている。

0.2 第2章と第3章における現実

第2章と第3章で、僕らは「虚構システム」「虚構物語」という物の見方を手に入れた。僕らが現実だと思っているこの世界は、例えば貨幣システムに代表されるように、無数のシステムの網の目が覆いかぶさっている。貨幣システムは一見盤石に思えるが、かつて人類が何度も経験したように、社会情勢によって基盤は揺らぐ。第一次世界大戦後のドイツで起きたハイパーインフレや1990年代の日本におけるバブル崩壊が良い例だろう。

また、人間は物語に書き換えることでしか、システムを理解することができず、よって虚構システムは、システムのままでは現実に適応できない。ロールプレイングゲームを考えてみればよくわかる。ロールプレイングゲームは「if X then A else B」という条件分岐と呼ばれるプログラム言語で書かれている。これをシステムというならば、システムに勇者や薬草、スライムというアイコンを与え、物語化することで初めて、僕らは「if X then A else B」というシステムを理解できるようになる。

虚構システムも同様だ。「AはBというコストが定義されており、XがコストBを払えばAを手に入れることができる」と書かれれば難しいが、「リンゴが100円で、たかしくんは100円を払えばリンゴを手に入れることができる」と書かれれば理解は容易い。虚構システムは虚構物語に書き換えられることで、現実の世界において機能することができる。

逆に僕らは、現実の世界を虚構システムに書き換えることで、現実を理解することもできる。木からリンゴが落ちるという事象を万有引力の法則というシステムに書き換えることで、現実をより深く理解することができるという事例からも、このことはよくわかるだろう。

僕らが現実だと思い込んでいる世界は、虚構システム・虚構物語という見えないの網の目のうえに成り立っている。網の目が整然としてるうちはよいが、網はその構造上、もつれあうことがある。これを軋轢と呼んだ。そして軋轢が生じる間、普段目に見えない虚構システムや虚構物語は顕在化されるのである。

第2章では、古澤大輔《古澤邸》を通して、建築における軋轢を見てきた。《古澤邸》では、構造システムという虚構システムがその他のシステムと軋轢を生み出すことで顕在化され、さらに現実の世界と軋轢を生む。視線は、常に虚構システムによって阻害される。僕らは現実の世界にいながら、視線の先に広がる現実の風景は、フィクションの世界に入り込んでいく。

第3章では、「形なきもの」「形ある物」「脈略のない虚構物語」の3つの要素があって初めて象徴が成立すると定義し、篠原一男《白の家》がなにも象徴していないことを証明した。《白の家》は現実の建築物でありながら、「《白の家》がなにかを象徴する」という一文が、様々な批評を呼び込む事態を観察したのであった。

いずれにせよ、第2章・第3章で定義した現実は、虚構と対極の関係にはなかったことを強調しておきたい。現実はふたつの虚構のうえに成り立ち、現実と関係をもつことで初めて機能する虚構がある。虚構に書き換えることでより深く理解することのできる現実もある。これは、現実が主観的な性質をもつことの証左なのだろうか。この疑問についても、本章で解消していこう。

0.3 第4章と第5章における現実

第4章と第5章では、大澤真幸『虚構の時代の果て——オウムと最終戦争』を引き合いに、大澤が定義した「理想の時代」と「虚構の時代」というふたつの時代区分について考察を行った。第2章、第3章における虚構システム・虚構物語は、「この世界を深く理解するために現実を下支えしている」ものであった。第4章、第5章はここに時制を組み込み、「現実をどのような未来としていくか」という観点から、現実と虚構システム・虚構物語の関わりを検証したのであった。

大澤は、1970年代以前の日本社会を「理想の時代」、それよりも後を「虚構の時代」と名付ける。理想の時代と虚構の時代の共通点はふたつ。どちらも、現実をつくり替えることを目的としており、また、虚構物語を必要とする。理想も虚構も、この現実をどのようにつくり替えていくか、という指針である。

相違点はどこにあるのか。理想の時代は、現実をこのように改変すれば、未来はよりよくなるであろう、という虚構物語を用意し、虚構物語をうまく現実に適応させるために、虚構システムを用意する。では虚構の時代はというと、虚構の時代に虚構システムは存在しない。現実を否定し、虚構物語をそのまま「新たな現実」として擬装させることが、虚構の時代の特徴だ。両者には虚構システムの有無という大きな違いがある。理想の時代、虚構システムの作用により、徐々に現実が虚構物語へとつくり替えられていく。しかし虚構の時代は、現実は斬首され、その代わりに虚構物語がその位置に挿げ替えられる。大澤は虚構の時代の隆盛をオウム事件に置くが、オウム真理教による一連の事件を思い起こせば、虚構の時代の仕組みがよく理解できるだろう。

この構造を、建築に引き寄せて考えてみよう。多くの建築家はコンセプトを立てる。コンセプトがあって、建築物がある。コンセプトには「今ある現実を否定し、虚構をその位置に挿げ替える」という効果がある。急がずに考えれば、コンセプトの構造は、虚構の時代と同じであることがわかるだろう。建築におけるコンセプトに、周到に虚構システムが用意されていれば、コンセプトは現実の世界においてうまく作用するのだろう。しかし、建築物はあまりに短期間の間に建ってしまうために、徐々に現実を変えていくことができない。というよりは、一般的な建築家が立てるコンセプトに、徐々に移り変わるというタイムスパンの概念が欠落している。なにより、ひとつの建築物が徐々に変化していくことを、社会状況が許さない。メタボリズムの失敗を考えれば、このことは即座にわかるだろう。

いずれにせよ、コンセプトを立てたその時から、建築物はコンセプトという虚構物語を体現するための「手段」となる。この時建築物を形づくる部材はコンセプトの従属物に成り下がるだろう。建築家の考えたもうひとつの現実——虚構物語を透かして見ることを強要してくるかのように。虚構の時代の時間に対する射程が短いように、これらの建築物も時代に耐える術をもちえない。

僕らが対抗する手段はふたつ、ひとつはコンセプトに長いタイムスパンに耐える仕組みを取り入れ、建築物を徐々に変化させていくための虚構システムを現実的に可能な方法で組み込むこと。もうひとつは、コンセプトそれ自体を弱めること——つまり、各部をコンセプトに従属させるのとは別の方法で建築を考えることだ。第4章、第5章を通じて僕らは中山英之《2004》を観察した。《2004》は後者の方法でつくられている。《2004》には明確なコンセプトは存在しない。いや、各部材を従属させるようなコンセプトは存在しないという方が正確だ。《2004》のコンセプトは、無関係な部材を集めるために存在しており、《2004》を形づくる部材は、コンセプトから独立している。各部材は、ある特徴的な物語をもつ。それらの物語はコンセプトから独立しているため、各々が作用し合い、次々と新たな物語を生み出す。物語は果てしなく連鎖していく。僕らはそれを「純粋な物語」と呼んだ。現実を否定せず、現実の時間に合わせて徐々につくり替えられていく物語を、《2004》は紡いでいる。冗長性のある物語、そのようなフィクションがあることを、《2004》は僕らに示した。

建築におけるフィクションは、自身に物語の生成能力があることを証明した。それ以上に、現実を自身の物語のなかに取り込むことができることをも証明したのである。もはや、現実はフィクションと対峙する必要はなくなった。

0.4 第6章における現実

そして第6章では、事実と現実が異なっていることを見たのであった。渡邊洋治《斜めの家》の光と色の不可解な現象を通して、それが事実としか呼びようのないことを確認した。《斜めの家》のフィクションめいた現象が事実上起こり得ることを、建築におけるフィクションは明らかにしたのである。ここに主観はない。僕らはその事実を観察するだけで、事実よりも奇妙な物語をそこに見てとることができる。

この章において、フィクションは奇妙なことだと定義されている。詳細はこの後の章に譲るが、裏を返せば、事実はフィクションのもつ奇妙な出来事という性質としか関係をもたない。奇妙である、ということは、僕らの常識とは異なっている、と言い換えることもできるだろう。事実は僕らの常識を変化させることができる。では現実は、フィクションのうちどのような性質と関係をもつことができるのか。本章ではそのようなことを考えていきたい。

0.5 序章における現実

思えば、本連載の序章は以下の一文で始まっていた。

本連載は、“建築におけるフィクションとはなにか”あるいは“建築におけるフィクションの対義語とはなにか”について考えていくことを目的としている。

自主ゼミ「社会変革としての建築に向けて」は、ゲスト講師やレポート執筆者へ対価をお支払いしています。サポートをいただけるとありがたいです。 メッセージも是非!

![millegraph[株式会社ミルグラフ]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/7552664/profile_69995900659a212ec9e086fab060c825.jpg?width=60)