《サス経》 温度差を下げる考え方

今年初めてのメールマガジンの記事からの転載です。新年は明るい話題で始めたいと思っていたのですが、ついついこんな話題から始めてしまいます。きっと今年もまたこんな文章を書き続けそうです^^;

というわけで、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

お正月にびっくりしたニュース

新年のご挨拶は既にお送りしていると思いますが、まだの方はこちらからもご覧いただけます。

さて、金曜日が今年最初の満月でした。連休を挟んで少し遅くなりましたが、今年も満月、そして新月のあたりに、サステナビリティに関する旬の話題をお届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

お正月には、今年はどんな年になるのか、またどうしようと思うのか、考えた方も多いと思います。幸い日本は全国的に穏やかな新年を迎えたところが多かったようですが、海外に目を転じるとあまり穏やかとは言えない状況のところも多かったようです。

私が特に驚いたのが欧州の異常に「暖かい」新年です。スイスや東欧では過去最高、20度近い気温。ドイツでは20度を超え、フランスやスペインの南部では25度前後と初夏の陽気。暖房用のガス価格が高騰している中、ほっとした方も多いかもしれませんが、それでも誰もがこれは異常だと感じたことでしょう。もちろんスキー場は商売にならず、閉鎖されているところもあるとか。

おおよそ例年より15度以上も高い場所が多いようで、現地の気象学者から「完全に狂っている」という言葉が漏れるほどだといいます。日本のメディアはあまり大きく取り上げていないように思いますが、まさにここに「温度差」があるのではないかと思います。

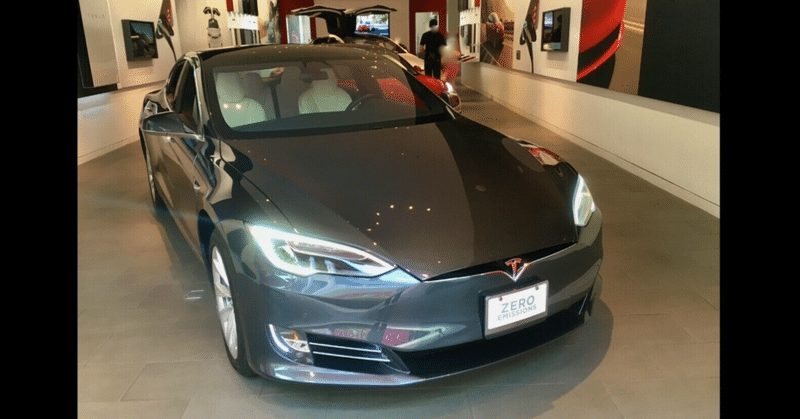

もう一つ私が驚いたニュース、これは1月4日の日経朝刊のトップに掲載された「EV急速充電器、規制緩和」という記事です。

注目したいのは、この記事の中で紹介されている各国のEV(電気自動車)の販売の割合です。調査会社の数字を「11月の新車販売に占めるEVの比率は日本では2%にとどまる。中国は25%、ドイツは20%、韓国は9%と日本よりはるかに高い。」とさらっと紹介しているのですが、この数字にこそ注目して欲しいのです。

そして、なぜかここでは中国の25%という数字までしか紹介されていませんが、その1日前のAFPによれば、ノルウェーのEVシェアは昨年一年で79.3%、12月単月では82.8%だったというのです。今後行われる税制改正前の駆け込み需要の影響もあったようですが、それにしてもすごい数値です。

もともとノルウェーは2025年までに乗用車は100%をEVにするという目標を掲げていますが、このペースで行けば目標達成も十分に可能でしょう。

日本ではあまり話題になっていない⁉️

気になるのは、この二つのニュースが日本ではどのぐらい話題になっているかです。ざっと見てみたところ、欧州の異常に暖かい新年について大きく報じているところはあまりないようですし、あってもエネルギー高騰が助かったというような取り上げ方のところが多いようです。これがとても異常なことで、気候危機がもうそこまで近づいているのだという説明は多いとは言えません。

EVの話も微妙で、日経のトップに取り上げられ、「日本は世界的に見て「EV途上国」の状況にある」とは説明しているものの、なぜかノルウェーの数値は紹介されていませんし、そもそもこの記事は急速充電器の話で、むしろこの記事を読むとEVはまだまだ不便という印象を与えてしまいそうです。

両者とも意図的とは思いたくありませんが、こうしたニュースに接していたのでは、気候危機やそれに対する対応についての意識がかなり違って来るのではないかと心配になります。なので、かなり用心してニュースを読むか、あるいは海外のニュースも同時にチェックすることが重要になりそうです。

もう一つには、少ないとは言っても、日本の中でも断片的にこうしたニュースや数字は報道されています。実際、今日紹介したニュースも、どれも日本語で読めるものです。

気候危機について言えば、異常な気候を私たち自身が体験する機会も増えているはずです。昔に比べれば明らかに暖かい冬、ゲリラ豪雨、大雨、そして大型の台風。しかも一回ではなく、かなりの頻度で経験しているのではないでしょうか。

自分なりの仮説を持つ

なので重要なのは、こうした自分の経験や、断片的にでも報道されることから総合的に考えて、どう解釈するのがもっとも合理的なのか、自分なりの仮説を持つことでしょう。見かけたニュースをそのまま受け止めるのではなく、批判的に読むということです。

私は常に自分の頭の中で仮説を持ちながら、実際に経験したり見たりすることがその仮説を支持するのか、それとも否定しそうなのかを考えています。そしてこのメルマガでも、こうした考察に基づいてより確からしいと考える仮説を紹介するようにしています。ただ、私の考察が常に正しいとも限りませんから、一番いいのは一人ひとりがご自分の仮説を持ち、私が言っていることもその仮説と合うのか、合わないのか。仮説を変える必要があるのか、ないのか。そういう意識を持ちながらチェックすることです。

そうすれば、EVがまだ珍しい日本にいながらも、これから世界がどうなりそうなのか、ご自分なりの予測や判断ができるようになるはずです。

もちろん私も皆さまになるべく確からしいサステナビリティのトレンドをお届けしようと思っていますが、それをそのまま信じてくださいということではなく、参考情報の一つとして受け止め、それが確からしいのかどうか、常にご自身で検証していただくことをお勧めしたいと思います。そして、なるほど足立の言うことも確からしいなとおっしゃっていただけるような、そういう情報を今年もお届けして行きたいと思います。

今年もいろいろなことが起きるでしょうが、皆様に役立つ情報、そしてちょっとユニークな切り口の見方をお伝えして行きたいと思いますので、どうぞよろしくお付き合いください。

サステナブル・ブランド・プロデューサー 足立直樹

株式会社レスポンスアビリティのメールマガジン「サステナブル経営通信」(サス経)No. 459(2023年1月10日発行)からの転載です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?