遣らずの雨

予定がぎっしり詰まっているので、寝る前と電車内での読書と文字を書くことが目下の息抜き。

リハーサル、レコーディング、ライヴサポート、合間にレッスン、納品、リハーサル、リハーサル………な日々。背中の怪我の再発だけ気をつけたい。

久しぶりに江國香織の『東京タワー』を読んだ。

たおやかで、引っ掛かりのない軟水のような文字列。まだ高校生だった頃、仲が良かった学校の司書の先生に「大人ぶりたければこれでも読んだら?」と手渡されて以来、折に触れては読み返す一冊。

司書の先生は、作中に出てくる詩史さんのように、足取りが軽やかで余裕のある”大人の女性”だった。ミステリアスで、影のある、低い声と伏し目がちな表情を、今でも思い出せる。

その頃の先生の年齢をとうに飛び越えてしまった今となっては”年下の男の子に対して余裕ぶろうとしていた女の子”だったのかも知れないな、なんて感慨を抱いたりもする。手紙を送ってくれていたのに、いつの間にか行方知れずになってしまった。息災だろうか。

『東京タワー』に入り込みたかったはずなのに、気がつけば高校生の自分に戻っていて、その司書の先生のことばかり考えていた。

先んじて書いておくと、恋をしていたわけではない。スクロールしたいのに別タブで開かれてしまう広告の漫画のような展開は何もない。先んじて。

16歳と31歳で、年齢差だけでいえば本当に『東京タワー』みたいな距離感ではあったのだけれど。

恋をしていたわけではないけれど『大人に認められたい自分』『大人になりたい自分』を直視させられ、目を逸らすことを許してはくれず、斜に構えれば背筋を正され、時に穏やかに、時に痛烈に、僕という人間を文字に起こすように紐解いては「今の君にはこれがいいんじゃない?」と本を渡してくれた日々に、その凛とした姿に、多大なる影響を与えられた。

要するに、カッコ良くて憧れたのだ。

その佇まいに惹かれた。

承認欲求の芽生えを自覚させられたとも言える。本は好きだったけれど、この人の知見に、見えている世界の解像度に近付きたいという一心で文字を追っていた日々だった。何かに痛烈に憧れ、追い求めた原体験のひとつだったのかも知れない。

思い出に紐づいたものというのは、哀惜や郷愁といったほろ苦さ、鈍い痛みをもたらす。好きだった人たちが聴いていた音楽、食べ物、景色、匂いなど、とてつもない数の因子が、どうしようもなく結び付いて”しまって”いる。

すっかりくたびれてしまっている『東京タワー』は、本の形をした、追憶を呼び起こす外部記憶装置となっていた。

ノベルゲームの世界にしか出てこないような屋上庭園(※実在する)か、図書室の奥にあった司書室の二つが、高校時代の僕の逃げ場だった。

「また授業サボったの?」

「単位足りてるし」

「足りてたらサボってもいいことになるの?」

「この本が面白くて授業どころじゃないんだよ」

「だからこれを勧めてきた先生の責任は、僕をここに匿うことで果たされる」

「なんて子だ」

本当になんて子だ。

盛大に頭をはたかれたような気がする。

「『カラマーゾフの兄弟』の登場人物を全員覚えられたら匿ってあげないこともないのだけれど」

いまだに無理だ。そも、現実で読破したという人物に会ったことがない。読書家の友人もいない。

「無理無理、あんなのぜったい無理」

「私は嫌いじゃないが?」

ドストエフスキーよりサマセット・モームの方が面白い、みたいな反論でひと盛り上がりした気がする。『月と六ペンス』は今でも大好きだ。

ときどき内緒でコーヒーも淹れてくれた。暗い図書室の更に奥まったところにある司書室は、少しだけ埃っぽくて、いつ行っても雨の日みたいな匂いがした。

そういえば『東京タワー』と同時期に『おいしいコーヒーのいれ方』シリーズも勧められてしばらくの間は読んでいた。卒業と共に追わなくなってしまったので、いつか読破したい。

新潮文庫の、少し頼りない手のひらサイズの、薄くて赤みのある上質紙。擦れた背表紙をそっと撫でて、なるべく優しく。けれど、凛と音を立てるようにページをめくる瞬間が、昔から好きだった。

読み終えて本を閉じる時の「ぱたん」という小気味の良い音も、物語の余韻と共に味わい深く胸に沁みる。軽くて薄い文庫本だからこそ出る音がある。

『ホテルカクタス』や『スイートリトルライズ』も文庫本が出版されたタイミングで、駅の本屋さんに買いに行ったっけ。『間宮兄弟』『きらきらひかる』も好きだった。

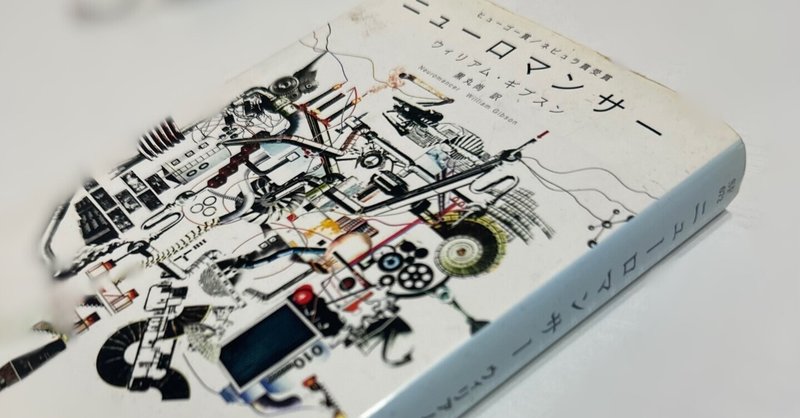

それまでハヤカワのハードパンクSFや純文学、好きだった洋画のノベライズばかり読んでいた僕が、現代文学を開拓するようになったのも先生との出会いがキッカケだった。気がつけばラノベから哲学書まで読むようになっていた。

自分にとって大切なよすがの一つでもある『世界の終りとハードボイルドワンダーランド』に出会ったのもこの頃だった。

『新宿鮫』はまだ続いている。『グインサーガ』のようなことにはならないで欲しい。

先生の人生は、今どんなことになっているだろう。相も変わらず飄々と、言葉巧みに誰かを煙に巻いていて欲しい。

「君はどんな大人になるんだろうね」

先生・・・僕はこんな大人になってしまいました。

卒業式の日に挨拶に行かなかったことを、ものすごく後悔している。

「いってきます」とか「またね」とか。「おせわになりました」とか。何か言えたらよかったのに、カッコつけて黙って出てきてしまった。

「あなたのような大人になりたい」と、一度でも言えたらよかったんだ。

「大人なんてろくなもんじゃないよ」みたいな返しをされる気がするけれど。

言葉を伝えたい相手がいなければ、別れの言葉も行き場を失うんだ。さようならを宙ぶらりんにしたまま、どうしようもなく時間だけが過ぎてしまった。

上京した時に手紙と一緒にもらったマグカップは、今でも大切に使っています。

いつか、また。必ず。

どうかお元気で。

読んでくれてありがとう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?