机の周りで風景が変わる

書いているさなかに立ち会う様々な事態や、どのように書けば自分の書きたいように書けるのか、そこにどのような距離感を保つのか、……もちろん手応えをもって書くことは重要であるが、そうした悩みは完全には解消されることはないし、もちろんされてはならない。

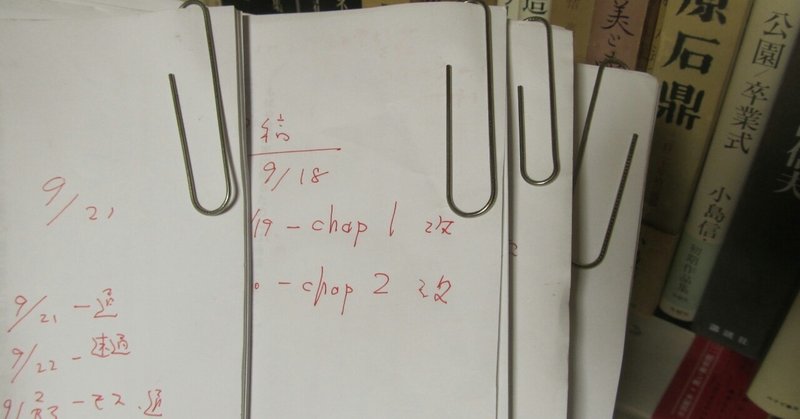

しかし「書く」という行為、ある意味ではフィジカルなそれについて、私は幾度もそれをくり返しては、時に失敗し時にこれはそれなりに出来ているか、と満足を得ることをくり返すうちに、ある種の悟り澄ました心地を、近ごろ持つようになった。指はいつでも動くのだ、脳のここに情報は蓄積されており、そして朱筆を執る際にはどう注意を払えばいいか、……。書くことはだれにでもできるのだが、だれにでも書けるものを書くわけではないし、書くことについてのノウハウというのは自分で見つけていくしかない。小説を書くというのはどうあれそういうことだ。それがある一定以上の蓄積をみて、変化が起こっているのを実感している。

様々な、不毛と一体の繰り返しのうちに浮き彫りにされた、ただ手を動かして書くのだという、ある悟り澄ました趣きの中での行為があり、それは漫然と雑司ヶ谷霊園に赴いた事、それに次いで、確然と近代文学館に赴いた事、で私にとっての決定的なある情趣のようなものとして、あるいは形而上学的要請のようなものとして、私の中に通い始めている。

ノウハウなどという表面的な切り込み方ではなく(もちろん自分なりの書き方を身につけるのはきわめて大事なことだが)、根底的にはこう言えるだろう――一本の小説を書ききるなどということは一人の人間にとっては土台、間違ったことなのだと。

それは明らかに過失、である。そのように人間の身体というものはできていないし、小説を書き上げるという仕方で、人間は自身に規定や属性や、あるいは単に色やかたちとでもいうべきなにかを、与え、また享受していくべきではない。その「過失」をくり返すうち、それを「過失」であるとする段差はなお意識されながら――しかし私にとってすでにそこにある段差ではなくなっている。

小説を書くことは間違ったことである――それをしっかりと捉える感度がなければ、言葉でなにかを作ってしまうこと、作ったつもりになってしまうことへの誠実さは損なわれてしまう、と私は思っている(つまり書くということはどうあれだれかの反復であり、複製を作る営みであり、知的には不誠実な営みである以上、なにかを書く以上はその不誠実さをどこかに担保していなければならないはずだと思っている)。いっぽうでこれまで書く行為を続けてきた蓄積の中で、私がものを書く場所の場所性が、変質している。そういうことだ。

それを「一線を越えた」のだとは、私はどうしても言いたくはないのであったが。

静かに本を読みたいとおもっており、家にネット環境はありません。が、このnoteについては今後も更新していく予定です。どうぞ宜しくお願いいたします。