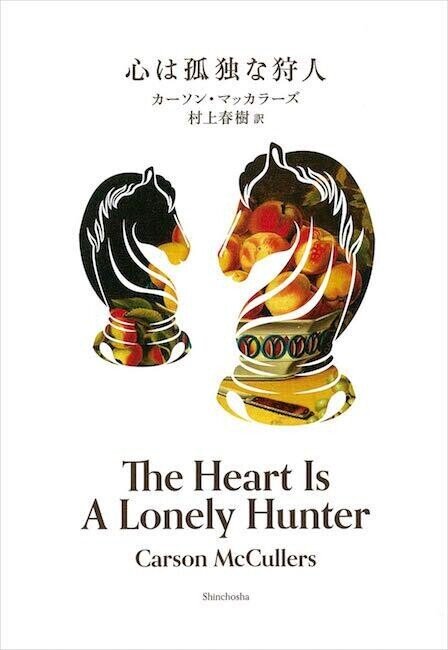

カーソン・マッカラーズ 『心は孤独な狩人』

★★★★☆

2020年8月に新訳として刊行された本書。訳者は村上春樹。原書が出たのは1940年なので、約80年前です。

訳者あとがきにも書いてありますが、これがマッカラーズの処女作というのだから驚きです。23歳の新人作家がこの重厚な物語を書いたというのは、なんというか、信じがたいです。とんでもない才能というのでしょうか、ただただ脱帽です。

聾唖の男、十代の少女、カフェの店主、流れ者の運動家?、黒人の医師の5人が主な登場人物です。南部の町を舞台にして、約1年が描かれます。

まるでおとぎ話のようなオープニングからそれぞれの身にさまざまなことが起きてゆきます。

いろいろな読み方があると思いますが、ひとつにはコミュニケーション=他者との対話というテーマがあるように感じました。登場人物たちは聾唖の男に心情を吐露し、自分を理解してくれるよう求め、理解してくれていると信じ込みます。聾唖者がただ黙って話を聞いてくれるからです。しかしその一方で、聾唖の男がほんとうに繫がりを求めている相手は精神病棟にいるかつてのパートナーなのです。

このように、コミュニケーションのベクトルが双方向に向くことがありません。だれひとりとしてわかりあえない。

作中に描かれる蒸し暑さや身を刺す寒さが象徴しているように、全篇にわたって重苦しい空気が停留しています。その空気は解消されず、徐々に密度を増し、ほとんど底を打ったところで物語は終わります。

なんというか、救いがありません。

ポジティブな言葉で締めくくられていても(だからこそ余計に)、暗澹たる結末に映るところがあります。

それにも関わらず、不思議なことにこの小説にはネガティヴというひと言では括れない何かがあります。

希望は描かれていないし、物語に救いもない。それでも、ただ暗い気持ちになるわけではない。

どうしてなのかを説明するのはとてもむずかしいです。ただ、ひとついえるのは、物語レベルでの救いのなさに反して、救いのない登場人物を描くマッカラーズの視線と筆致がどこまでも優しいからではないでしょうか。

その優しさは眼差しの優しさではなく、観察の優しさというものです。登場人物たちを否定も肯定もせず、ただありのままに描き出すことで立ち上がる慈しみのようなものが——ありのままの姿を見ることほど抑制の効いた優しさはありません——、この物語を下支えしているのです。そのおかげで、救いのない物語が絶望の物語にならずに済んでいる。

村上春樹が訳者あとがきの中でマッカラーズの唯一無二性について述べています。たしかにこのような小説を書く作家はちょっと思い浮かびません。

1930年代後半のアメリカ南部と2020年の日本では、およそ共通項がないように思われます。それでも読書には、時や場所を超えて何かが届くことがあります。それはほんとうに優れた作品でしか起こりません。使い古された言い方ですが、文学の力というものを実感する1冊です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?