文献史料からみる藤原行成の行跡と人物像

はじめに

今年の大河ドラマは『光る君へ』ですね。

平安時代が大河ドラマで取り上げられることにより、この時代に注目される方も多いのではないでしょうか。

私が過去に取り上げた藤原行成も登場します。

演じられるのは渡辺大知さんということですが、どんな行成を演じられるのか楽しみにしています。

さて、話は変わりまして、藤原行成のことを調べても話としてネット上に上がっているものからは実像が見えてこないものばかりです。

行成が生きた時代がどんな時代だったかというのもよく分かりません。

ならば、ないものは自分で調べて作ってしまえばよいと思いましたので、今回のお話をするに至りました。

これまで『枕草子』に登場する藤原行成のことや藤原行成の書についてのお話をしてきましたが、今回は行成の行跡をたどり、人物像や彼が生きた時代を少しでも感じてもらいたいと思っております。

それでは、まず藤原行成の家系と生い立ちから話をしていきます。

家系と生い立ち

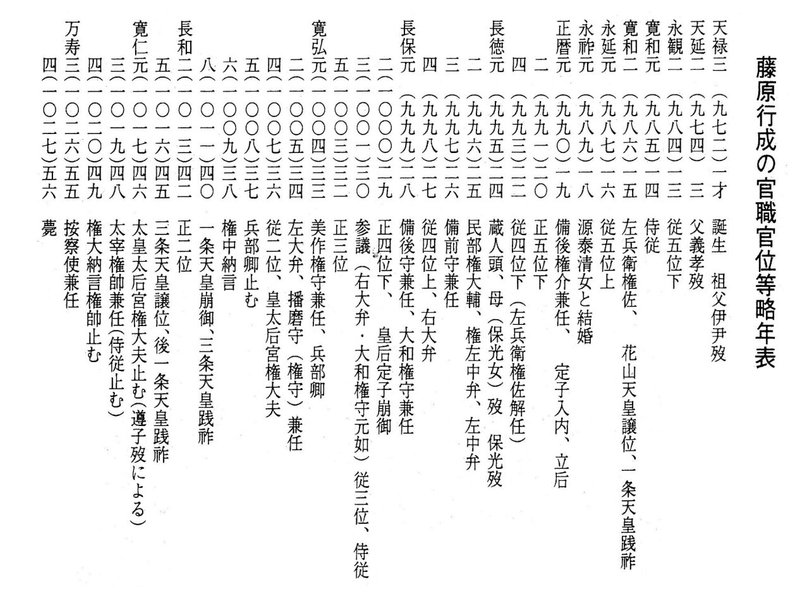

藤原行成は、天禄3年(972年)に生まれました。父は右近衛中将藤原義孝、祖父は九条右大臣藤原師輔の長男で、一条摂政とよばれた伊尹です。

父義隆の母は、醍醐天皇の皇子代明親王の娘であった恵子女王になります。

従って父は九条家と醍醐源氏との間に生まれたことになりますが、行成の母も、醍醐源氏の源保光の女でありました。外祖父保光は桃園中納言とよばれた人ですが、この人もまた代明親王の子です。つまり、行成の祖母である恵子女王と外祖父保光とは、ともに醍醐天皇の皇子代明親王の子女子息になります。藤原行成は父と同様に、醍醐源氏と藤原氏のなかでも主流であった九条家との間に生まれたわけで、すぐれた家系を誇っていたことになります。

藤原行成が生まれた当時、この家の中心は祖父伊尹ですが、『公卿補任』によりますと行成は、伊尹の養子となっていたようです。ところが、この伊尹は、行成が生まれた年の11月1日に49歳で亡くなりました。伊尹は、天禄元年(970年)5月に摂政太政大臣藤原実頼が亡くなって、その後を受けて摂政になり、翌2年11月には太政大臣に任じられたのですが、その1年後に他界してしまったわけです。

伊尹の死期が近づいていた10月21日に、摂政辞退の辞表を提出した時、伊尹の弟であった権中納言兼通と大納言兼家とが、円融天皇の御前で、後継の座を争って罵り合うという事件がありました。やがて伊尹の跡を継いだのは兼通でしたが、藤原行成が誕生したときは、このような同族間で主導権をめぐって激しい抗争意識が表面化していた時代でもありました。

もし、伊尹がなお健在で、長く政権の首座にあったならば、後の藤原道長・頼通の繁栄があったかどうかは分かりません。

伊尹が亡くなった翌々年、天延2年(974年)になりますが、今度は父義孝が亡くなります。この年に流行した疱瘡にかかり、義孝は亡くなってしまっわたけですが、この時、行成は3歳になります。父を失った行成は、外祖父源保光の庇護のもとに養育されることになりました。

保光は愛情を込めて養育したようです。保光は、文章生出身で式部大輔になったことから分かるように、漢学の素養が深かったと思われる人物です。また、太政官の事務中枢である左右大弁や天皇近侍の蔵人頭を勤め、太政官実務や宮廷庶務にも豊かな経験をもった有能篤実な人物であったと推測されます。そのうえ、故実先例にも明るかった人であり、行成が故実作法に通じていたのは、この外祖父から教導されたことが大きな力になったものと考えられます。

能筆家として世にうたわれ、後世に不朽の名を残したことはご存じの通りだと思いますが、そのような素養は、成年になって急に鍛えられるものではありません。保光の保護のもとに育った少年期に養われたに違いないのです。

寛和2年(986年)に一条天皇が即位されましたが、この一条天皇朝には、多くの人材が輩出されました。大江匡房は『続本朝往生伝』で「時の人を得たるや、ここに盛んなりと為す」と評しています。そのなかで行成は優れた公卿九人「九卿」のひとりにあげられるとともに、藤原斉信・藤原公任・源俊賢らとともに「四納言」のひとりに名を連ねています。

青少年期の不幸を克服して、一条天皇朝の廟堂で活躍することができるようになったのは、外祖父保光の慈愛によるということはいうまでもありませんが、同時に長徳元年(995年)8月に、いきなり蔵人頭に抜擢されたことが大きな転機となりました。当時、蔵人頭は天皇と摂政との間を往復して相互にその意思を伝え、時に意見を求められたり、調整役を演じたり、また重要文書を処理して天皇に直属する重職であり、激職でした。この役職に任じられるということは将来公卿に登ることを約束されたといってよい出世コースでした。

行成の蔵人頭補任には、源俊賢の推挙があったと『大鏡』に確認することができます。なぜ、俊賢は行成を推したのでしょうか。

当時の蔵人頭に任じられた人の前歴を見てみると、大体、左右の弁官や蔵人を経ているのが通例となっているようですが、行成はそれらの職には就いていません。行成は官途の不遇をなげき、出家しようとしたところ、源俊賢に慰められ思いとどまったともいいます、当時、位は従四位下、官は前佐兵衛権佐、備後権介が唯一の現任というわびしい地位でしたから、これは異例の抜擢だったわけです。

『十訓抄』によれば、そのころ殿上の間で、行成と藤原実方とが口論し、実方は興奮のあまり行成の冠をつかんで庭に投げ捨てるという事件がおこりました。人前で冠を取られるということは、当時としては大変な屈辱を受けたことになりますが、行成は落ち着いて騒がず、召使に冠を拾わせて被り、冷静な態度で対応しました。しかもこの様子を一条天皇がそっと見ておられ、行成の態度に見所があると認められたと伝えています。実方は歌人として有名でしたが、この一件によって翌年正月の除目で、「歌枕みてまいれ」との命を受け、遠く陸奥守として追い払われ、行成の方はその年の8月に、蔵人頭に抜擢されたというのです。『十訓抄』は鎌倉時代にできた説話集ですから、どれほど事実を伝えているか分かりませんが、全く事実無根の話とも考えられません。大きな転機となった蔵人頭補任前後に、行成の真面目で温和な態度は一条天皇のお目にもとまり、天皇をはじめ多くの朝臣から信任を得ていたことは、ほぼ事実と認めてよいのではないかと思います。逆に言えば、源俊賢の推挙があったとはいえ、それ以外に、行成が蔵人頭に推挙された理由を見出し難いのです。

蔵人頭に抜擢された長徳元年(995年)は、行成にとって希望と喜びに満ちた年となるはずでありました。ところが、この喜びを報告すべき母(保光の女)はその年の正月に帰幽して今は亡く、また手塩にかけて養育し、中納言であった養父保光もその年の5月に他界していました。

朗報を手にした8月には、重なる不幸で傷心に沈む行成の姿が浮かび上がってしまいます。祖父や父を早く亡くしたことはお話ししましたが、祖母恵子女王も三年前の正暦3年(992年)に他界しています。そして、母と養父を相次いで亡くし、頼りとすべき近親者をほとんど失ってしまいました。

行成24歳の時のことです。

蔵人頭としての活躍

蔵人頭に就任した藤原行成は、新たな決意のもとに目覚ましい活動を始めることになります。蔵人頭であった時代の行成の様子の一端は、清少納言との交流のなかで少し触れましたが、その清少納言が仕えていた中宮定子の立場は、行成の蔵人頭時代に大きく変化しました。

定子の父は関白道隆、兄は伊周でした。定子の宮仕えを支えたのはいうまでもなく父道隆ですが、その道隆は長徳元年に亡くなります。関白藤原道隆のみではありません。左大臣であった源重信、右大臣であった藤原道兼をはじめ、2名の権大納言、藤原朝光と藤原済時、権大納言の藤原道頼、中納言の源保光、源伊陟以上8人が3月から6月にかけて次々と死亡しました。道隆は別の理由のようですが、多くはこの年に流行した疫病によると考えられています。これによって廟堂に多くの空席が生じました。

特に関白、左右大臣の死去は政界の後継指導者を決める必要を生じました。その結果、権大納言であった藤原道長(当時30歳)に文書内覧の宣旨が下り、6月には一躍、右大臣になります。これに不満があったのは、内大臣藤原伊周です。伊周はこの時22歳ですが、関白道隆は子の伊周を自分の後継関白にと考え、その旨を奏請しました。しかし、それは一条天皇の認めるところとはならず、実現をみないまま道隆は他界しました。結局、一条天皇の母后である東三条院詮子、皇太后詮子は藤原道長の姉になりますが、この詮子の強力な説得によって天皇はついに道長に対して内覧の宣旨を下されました。内覧というのは「太政官の雑事を行うべし」という宣旨をうけて政務にあたるもので、関白のように詔をうけた正式の地位ではなかったのですが、実質的にはほとんど変わらないといってよいものです。

しかし、政敵の伊周はなお健在で、道長との間で激しい口論などがありました。翌長徳2年、伊周は弟隆家とともに、従者に命じて花山法皇に矢を射かけるという、大失態を演じてしまいます。『栄華物語』によると、自分が通っていた愛人のもとに花山法皇が通うと誤解して、このような挙にでたというのです。そのほか、臣下が行うことを禁じられていた密教の修法である大元師法を伊周が道長を調伏するために行っていたことや、ひそかに呪詛して詮子を病に至らしめたことなどが暴露されて、4月に伊周は太宰権帥に左遷の処分を受け、失脚することになります。そして、7月に藤原道長が左大臣に昇進しました。しかし、伊周はその後、長徳3年には大赦によって罪を免じられ、京に帰ってくることができました。もはや政治的には無力に近い存在になりつつありましたが、伊周には一条天皇の強い愛情を得ている中宮定子の存在があり、これが政界に返り咲く唯一の希望でした。

中宮定子は、兄伊周の左遷が決定し、強制捜査の手が入った長徳2年5月に、悲しみのあまり自ら髪を切って尼の姿になります。それでも一条天皇の定子に対する愛情は変わらず、12月に脩子内親王を生むと、天皇の強い希望によって世の不評をおとして再び入内することになり、やがて長保元年(999)11月には敦康親王を出産します。しかし、藤原道長は、同じ月に長女彰子を入内させ、次いで女御と為す宣旨も下されました。そして、翌長徳2年2月には彰子の立后が実現し、ここに皇后定子、中宮彰子という前代未聞の一帝二皇后並立の形が現れることになりました。強引な道長の政略によるものでした。しかも、その年の12月に、お産のために皇后定子が崩御しました。これによって伊周が政界に返り咲く望みはまったく断ち切られたのです。

かなり駆け足で話を進めていきましたが、以上が藤原行成が蔵人頭であった時の政界の動きでした。ようするに、藤原道長と伊周との激しい対立抗争、道長の政権獲得、さらに将来の外戚の地位確保という、道長時代の幕開け時期、その基礎が固められた時代であったわけです。行成はその間、蔵人頭としてどのような動きをしたのでしょうか。

幸いにも残された日記によって、詳しく行成の活動を知ることが出来ます。まず、なんといってもその精勤ぶり、勤勉実直な官人であったことです。例えば、それを長徳4年(998年)という年で見てみましょう。この年は5月ごろから京中に赤斑瘡(あかもがき)という疫病が流行し、6・7月には猛威を振るい、次々に死者がでました。高位高官も例外ではありませんでした。7月12日、行成も病魔に犯されたとみえ、朝から体調が不良でした。この年は年初から極めて多忙で、体力も衰弱していたのでしょう。しかし、仰事あるによって、炎暑のなかを天皇と道長邸との間を往復し、苦痛に耐えながら公事に尽くしています。その夜は宿直まで勤めますが、翌日退出して、「心身不覚」に陥り、以後病床に伏しました。それでも重病の中で、何件かの懸案事項の処置方について、案内を奏上せんがために書き記しています。そして、15日には辞表を作成していました。おそらく、この病の回復は期し難いと覚悟したのではないかと思われます。

病が癒えてはじめて参内したのは翌8月14日でした。この日、参内の前に藤原道長邸に赴いたところ、道長から自分の病気は快癒していないので辞表を奉りたい、辞表が受理されるように天皇に奏上してもらいたいと依頼されます。道長は3月に腰痛と邪気のために重病に陥り、再三出家を願い出ました。そのときも行成は天皇と道長の間を往還し、天皇の諮問にも与っています。結局、内覧は辞められましたが、左大臣辞任の勅許はおりませんでした。そこで8月にもう一度、提出することになったのでしょうが、天皇は「たちまちに収むべからず」との御意向をしめされました。そして、様々の秘事雑事についてもお話になられましたが、その時、行成に対して、よく直言して輔導のあやまりなかったことを称える仰せをいただいています。道長への対応についても、行成の意見が反映しているのかもしれません。

実はこの年の正月に、行成は従四位上に叙されましたが、その時にも特に天皇からお召しがありました。御前に参上したところ、蔵人頭(弁)として「従事して以来、勤公の功は称すべきものがある。そこで後輩を励まさんがために、このたび臨時に叙位したものである」という仰せをたまわりました。誠実にして恪勤の態度に、天皇の信任が篤かったことを知ることができます。これらは、行成の職務に対する平生からの姿勢を凝縮し、象徴的に示す事例といってよいと思います。

そして、12月、行成は27歳の時に左中弁から右中弁に転任します。歳いまだ30に及ばずして大弁に任じたのは、約7、80年前に貞信公藤原忠平と忠平の長男保忠の先例があるだけでした。これを大変名誉に思ったのでしょう、自らの日記にそう書き付けています。大弁というのは、太政官内の実務を取り仕切る最高責任者で、宮中の実務を指揮し、統率する重責を担っていました。行成は弁官としては左中弁の労3年のみでしたが、それで大弁に就任し得たことは、それだけ彼に対する信任の篤さを窺うことができます。

藤原行成が頭弁の時代、一条天皇と道長の意見が異なった場合は少なくありませんが、その立場が対立した最大の問題は、おそらく彰子立后問題であったと思います。当時、一条天皇には落飾したとはいえ正妃である中宮定子がおられました。しかも中宮に深い愛情を示されていました。そこに、道長や詮子が彰子の立后を強引に押し進め、一帝二后という先例のない事態を実現しようとしたのです。行成は、天皇と道長との間に立って、苦慮したに違いありません。しかし、行成はこの時、あらかじめ道長の意を奉じて、天皇に対して次のように進言しました。

現在、藤原氏から三人の后が出ているが、東三條院詮子、皇后宮遵子、中宮定子ともに出家して尼になった身であるため、氏の神事を勤めることがありません。后位にともなう納物には神事に用いる公費も含まれているのに、すべて私用に費やされています。わが国は神国であり、神事を先とする伝統があります。このような神事違例は放置すべきではありません。殊に中宮定子は既に出家の身ながら、天皇の私恩によって職号をとめられていないだけであります。藤原氏出身の皇后が行うことになっている大原野祭に奉仕する皇后が一人もいないのでは、神に対して申し訳ないことであり、この際もうひとり藤原氏の皇后を立てて祭りを奉仕することがよろしいのではないでしょうか。私も藤原氏の末葉の身として、氏の祭りのためを思い申し上げているのです。

やや強弁と思われる部分がないではありません。しかし「神事」という大義から天皇の理解を願ったことは、行成の正念場での名文論として傾聴すべきものがあったのでしょう。「わが国は神国なり、神事をもって先と為す」というのは、当時の貴族社会においても通用した理念であったとみることができます。もし、内実は道長に取り入り、自己の保身をはかるような、おためごかしのための口実であれば、それを見破る事ができない暗愚な一条天皇ではありませんでしたし、そのことは行成自身が最もよく知っていたはずです。そのうえに、定子への天皇の私恩に対する批判は、当時の宮廷の一般的な雰囲気でもあったと思われますから、この直言は、一条天皇には耳の痛い諫言であったはずです。また、これを容れなかった場合に想定される道長との軋轢、政治の混迷をも考えられてか、遂に彰子の立后をお認めになりました。

この時に道長は行成に対して、あなたが天皇の顧問として近侍するようになって以来、自分のために折に触れてはかってくれていたことに、あらためて感謝の意を表します。そして、この上はあなたの一身についてはいうまでもなく、今後、子の代になっても、互いに役に立つことがあれば兄弟同様に思って親しくするようにさせ、この恩に報いたい、と述べまして、両家の将来の交誼まで約束しています。これより道長との信頼関係は一層深まりました。そして、終生その関係は、特に行成の道長に対する態度には、変わることがなかったといってよいものでした。

一条天皇と藤原行成

行成はこの一件があった翌々年、長保3年8月に参議となり、蔵人頭を辞任します。その時、天皇から「顧問の職を去るといえども、なほ聞き得たるところの事を奏すべし」と求められています。顧問の職離任に際してのこの仰せは、篤い信任を天皇から得ていることを顕著に表しているといえるでしょう。行成の態度が道長に媚びへつらい、取り入るような態度であれば、賢明な一条天皇の信頼は得られなかったに違いありません。離任最後にたまわったこの仰せは、行成が公正忠直な態度で蔵人頭の任務を全うしたことを、なによりもよく物語るものと思われます。

行成は蔵人頭として一条天皇のお側近く仕えていた時、天皇のことを「寛仁の君であり、村上天皇以来の好文の賢皇であられる。万機の暇にもただひたすら叡慮をめぐらされ、世の中が澄清になることを期待されている。そして、こいねがわれているのは、漢の文帝や唐の太宗のような名君の旧跡である」と書き記しています。

その後、行成は寛弘2年(1005年)に左大弁、寛弘6年(1009年)に権中納言、寛仁4年(1020年)に権大納言と歴任していきましたが、蔵人頭の離任以後も、それまで同様、道長に対しても、一条天皇に対しても側近的存在として誠実に尽くしています。殊に、天皇からは「顧問の臣」として変わることのない篤い信頼が寄せられました。

そのことをよく示すのが、一条天皇が病のために譲位することを決意された寛弘8年(1011年)5月に、天皇から重大な問題について諮問を受けていることです。それは、寵愛した中宮定子との間に生まれた第一皇子敦康親王を立太子させるべきか否か、についての諮問でした。天皇はかねてよりこの親王の立太子を望んでいたようで、それに対して行成は次のような趣旨を奉答しています。

天皇がこの皇子のことをご心配なされるのはもっともなことです。昔、清和天皇は文徳天皇の第四皇子であられたにもかかわらず、皇太子となることができました。愛妃紀氏の産んだ第一皇子、惟喬親王のことですが、この親王を寵愛し、第一皇子に皇統を継がせようというお考えを持っておられました。しかし、第四皇子の外祖父が、忠仁公藤原良房という朝廷の重臣であったために、第四皇子であった惟仁親王が皇太子になることができたのです。いまは左大臣藤原道長が重臣であり外戚です。左大臣が外孫の第二皇子である敦成親王(後一条天皇)を皇太子にしたいと思うのは当然のことです。いま天皇が第一皇子を皇太子としたいと思われても、左大臣はすぐには承知しないでしょうし、もし無理に実現されると、天皇が譲位された後の新しい御代に必ず事態は紛糾し、力がない者があらそっても無駄な結果となるでしょう。かつて光孝天皇は皇運があったので、老年になってから帝位に就くことができました。仁明天皇の時代、淳和天皇の皇子恒貞親王は始めは皇太子でしたが、最後は捨て置かれました。ですから、もし敦康親王に皇運があるものなら、やがて皇統を継ぐ機会もめぐってくるでしょう。このような大事は、人力のよく及ぶところではありません。宗廟・社稷の神に任せることです。

行成のこの判断は、結果的には藤原道長の意向に沿うものでした。しかし、単なる時の権力者に対する追従というようなものではなく、大局を把握し、冷静に情勢を分析し、先例をも考えたうえで下した結論であったと思われます。

皇太子を誰にするかというのは、将来の日本の命運を左右しかねない問題です。行成はこれより約2年前、第二皇子敦成親王を見て「面貌に王骨ある」ことを記しています。そのことからすれば、敦成親王に皇位継承者としての資質を認めていたと推察することもできます。天皇が私恩によって晩年を汚されることがないよう、懸命の奉答が、この内容であったと思われます。その至情が伝わったからこそ、天皇もこの行成の意見を嘉納せられたのだと思います。

一条天皇はこの1か月後に崩御されますが、治世は26年間で、その御代には優れた人物が賢明な天皇のもとで、それぞれが多彩な才能を発揮し、活躍しています。その天皇の最後まで残った重大な懸案事項を行成に諮問されたところに、天皇と行成との篤い君臣の交わりを垣間見ることができるのです。

内裏炎上と伊勢大神宮臨時奉幣使

今まで私が取り上げた人物は足利義満、大岡忠相、そして藤原行政となりますが、みな神宮と関わりがある人物になります。

行政は現在知られている限りでは、生涯に一度だけ伊勢を訪れています。

寛仁2年(1005年)12月15日に内裏が炎上し、内侍所の神鏡が焼損するという重大事態が起き、このことで、伊勢大神宮に臨時奉幣使が遣わされることになりました。11月30日の会議で、この奉幣使は参議左中将源経房と決まっていましたが、出発の2日前になって経房に犬産の穢が発生しました。そこで翌日、12月9日に急遽、行成が代わりに奉幣使を勤めるように勅命が下りたのです。

行成は直ちに勅命を承り、翌10日に出発しました。出発に先立って参内し、天皇より伊勢大神宮にたてまつる告文をはじめ、甚だ懇切な天皇の祈願の趣旨について記された宸筆を預かっています。その後、告文の清書覆奏の儀などを経て、八省院の東福門を出たときにはすでに夜になっていました。河原の祓を行い、ここから使者を遣わして道長に報告し、近江国の勢多の駅館に到着したのは子の刻(夜の12時頃)でした。

明けて翌朝、帰京する者に託して状況を道長に報告し、勢多を午前8時頃に出発、午後2時には甲賀の駅家に着きました。この日は甲賀の駅家泊まりです。

12日は、午前7時に甲賀の駅家を出発して、午後4時には伊勢国鈴鹿の関戸駅に到着し、ここに泊まります。13日は、午前8時に関戸の駅を出発し、鈴鹿川で祓いを済ませ、庵芸郡、阿濃郡を経て、午後4時に壱志駅に着きました。14日は、午前10時に壱志の駅家を出発し、飯高郡を経て多気郡に入り、多気河で祓いをして、午後4時に度会郡の離宮院に着きました。飯高郡に入る頃に雨が激しく降ってきたので、心中大神宮に祈念したところ、まもなく雨があがったので、これはもっぱら王命を奉じ身を神明に任せたので、神も感応し、神恩を下されたものである、と行成は喜んでいます。ひたすら王事に尽くして、後は神明に任せる、もし感応が現れれば、それを神恩として感謝するといったこのような理解、心の姿勢は、他の場合にも通じる行成の基本的な態度になります。

さて、離宮院で一泊した後、翌15日は午前10時に出発し、宮川で修祓をしていよいよ豊受大神宮に御参りしました。中臣以下が玉串を奉奠し、忌部らが御幣の案をかついで参入し、中臣が告文を読み上げました。行成の日記には、それ以後の詳細は「別に在り」とあって、別記に譲り、書かれていません。しかし、皇太神宮においても外宮と同じように奉幣が行われたはずですが、記録がなく、明確なことがわかりません。行成としては重要と考えて詳細な記録を別に書き残したのでしょう。史料の残存には偶然性もつきまといますが、案外、重要であるはずの「別記」が伝わっていない場合が多いのは、残念でなりません。

帰京の道のりは、駅家を使用せず、郡家を利用したようです。16日には飯高から阿濃に着き、阿濃の宮の本所で借屋を設けて饗饌しています。あるいは前日に離宮院に入ることなく、飯高郡まで帰っていたのでしょうか。

17日には阿濃から鈴鹿駅に着くことなく、近江の甲賀郡まで到達しています。ここでも甲賀郡とあり、甲賀駅家とは記されていません。そして、18日には甲賀から勢多に至り、ここで人夫や馬を替えて、直ちに入京しました。

入京してまず道長邸に参上し、次に帰宅して、その後、束帯で参内し、帰京の旨を報告しています。道長も天皇も物忌みのために直接面会することはできませんでしたが、21日に参内した際には、天皇の御前に召されて、伊勢への往反の状況などを申し上げました。

この行成が通った道は、平安京と伊勢を繋ぐ当時の官道です。院政期に大江匡房が編纂した『江家次第』という儀式書に記された公卿勅使の路次とほぼ一致しています。ただ、帰京の際に、駅家に宿をとることなく、郡家を利用したらしいこと、阿濃に泊まり、そして鈴鹿駅に着くことなく一気に甲賀郡まで行っていることなど、変則的なところがみられます。ちなみに、これより26年後の長元4年(1031年)8月から9月にかけて、伊勢公卿勅使として伊勢大神宮に参向した源経頼の場合、その帰京は8月30日は離宮から一志駅、9月1日は一志から鈴鹿、2日は鈴鹿から甲賀駅、3日は甲賀駅から勢多駅を通って入洛しています。これが通常のコースだと思われますが、行成がどうして変則的な帰京路を通ったのかはよく分かりません。ともかく、この行成の記録は、平安京と伊勢とを繋ぐルートとして実際に通ったことが分かる古い記録になります。

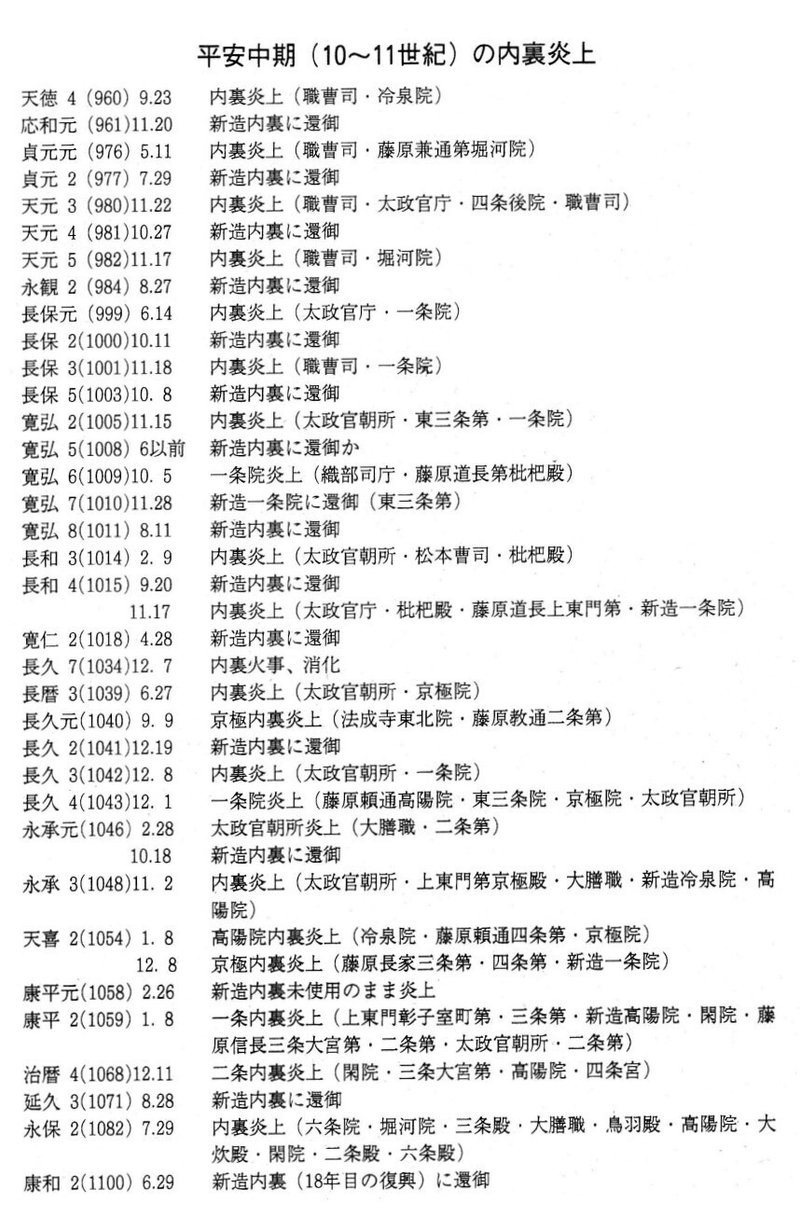

藤原行成が伊勢公卿勅使として伊勢に参向したのは、内裏が炎上し、神鏡が焼け損ずるという重大事によってですが、このようなことは以前に一度ありました。それは、村上天皇の御代、天徳4年(960年)9月に内裏が燃え盛る炎につつまれた時のことです。凄まじい火焔は内裏の主要な殿舎を焼き尽くし、宜陽殿の累代の宝物、内記所の文書等が灰燼に帰し、温明殿の神鏡なども焼損することがありました。村上天皇は「後代の譏り、謝するところを知らず」とその御日記に記されています。平安京建都より約170年間に、応天門や大極殿が焼けた事がありましたが、内裏が焼亡することはありませんでした。

ところが、どうでしょう。この天徳を境として、しばしば内裏が炎上します。それは驚くべき頻度です。10世紀から11世紀にかけての内裏炎上記事を拾い上げてみますと、下の表の通りです。

天徳4年の火災ののち、直ちに再建に着手し、完成して村上天皇が新しく造られた内裏にお入りになるのが翌応和元年(961年)11月のことでした。ところが、それから15年後の貞元元年(976年)5月に再び内裏は炎上しました。円融天皇のときです。その1年後に再建されますが、再建から3年後の天元3年(980年)11月にまた炎上します。しかし、これも1年足らずで再建しますが、再建からわずか1年後の天元5年(982年)11月に再び焼失してしまいます。この時は2年近くかかって再建し、永観2年(984年)8月に、円融天皇が譲位し、花山天皇が新造内裏にお入りになりました。その後、しばらく平穏でしたが、一条天皇の長保元年(999年)6月にまたも炎上しました。永観2年の再建から15年後のことです、翌年には再建され、一条天皇は長保2年10月に新造内裏にお還りになります。ところが、その1年後の長保3年(1001年)11月にまた炎上しています。約2年がかりで再建され、天皇が新造内裏に還御されたのが、長保5年(1003年)10月のことでした。しかし、その2年後にまたしても起きたのが、寛弘2年(1005年)11月の内裏炎上になります。一条天皇の御代にはもう一度、里内裏とされていた一条院が寛弘6年(1009年)10月に炎上しています。

再建からわずか1年とか2年で、天皇の御在所であり、当時の日本の政務儀式の中心であった内裏が、しばしば焼失するなどということは、不思議な感さえする異常な出来事です。しかし、これが平安時代中期頃の実態でした。 寛弘以降の内裏炎上の様子は省略しますが、それまでとほぼ同様となっています。

いったいこれは、いかなる理由によるものなのか、はっきりとした原因は記されておらず、よくわかりません。そもそも内裏失火の原因がわからず、その責任の所在も追及されていませんし、これだけ頻発しているにもかかわらず、特に対策が講じられた跡がみえないのも、理解に苦しみます。これらはいずれも不審火で、人災ではなく天災とでも考えられていたのでしょうか。

かつて、平安宮朝堂院南面の正門である応天門が紅蓮の炎に包まれたことがありました。この火事は伴善男の放火とみなされ、善男はその罪を問われて流罪に処されるという事件に発展しました。もちろん、これには政界の複雑な事情が背景にあり、善男を犯人にまつりあげて、他氏排斥をもくろんだ藤原氏による政治的事件である可能性もあります。しかし、天徳以後の内裏焼失については、犯人があげられるとか、その責任を追及されるといったことはありませんでした。

これらの原因は良く分からないにしても、常識的に考えて、当時の紀綱規律は全体的に弛緩し、治安や秩序が乱れていたと思わざるを得ないのです。そして、このことが与えた社会的不安や動揺、政治的経済的な損失は計り知れないものがあったと推測することができます。話が長くなるので詳しくは取り上げませんが、頻発した天災、飢饉、しばしば起こった疫病の流行や京中における盗賊の横行、さらに比叡山延暦寺をはじめとする僧兵の横暴など、当時の社会の不安と動揺をしめす事例には事欠きません。慶滋保胤の『地亭記』によると、西の京は人家が次第に減少して、荒廃した状態であったと記されています。そのことは、『枕草子』にもみえていますが、『地亭記』が記されたのは、それより少し前の円融天皇の時代の京中の様子です。一見華やかにみえる一条天皇の宮廷と平安京の実状は、その内情においては、大きな不安と動揺が渦巻いていたと言わざるを得ないのです。平安時代の中期を生きる人々が次第に「末法」思想に心を奪われていくのも、分かるような気がします。ただ、藤原行成は、長保2年6月20日の日記に「近年疫病が蔓延し連年災異が絶えないことを、人々は、世は像・末に及べり、災いはこれ理運なり、と言っているが、私はそうは思わない」と書き記しています。さらに「歴史をひもとけば、日本においても支那においてもこういう時代はあった。後代の史書や最勝王経にも説くように、それは功績が正当に賞されず、罪悪が正しく裁かれないためであり、悪人を治罰せず善人に親近しなければ、どうして禍を福に転じることができようか」といい、「いま賢帝をいただきながら、この御代に災異がおこるのは、理運によるものとは考えられない。かつて堯・湯のような支那の聖人・仁君ですら洪水や旱魃を免れなかった。天命はまことに知り難い」という旨を記しています。これは、当時の知識人のなかでも、いたずらに理運の下降を嘆くものが多い中で、しっかりとした学識と教養のうえに、冷静な判断をしていたことが分かる数少ない例として注目すべきではないかと思います。藤原行成は多くの人々の心をとらえた末法史観に単純にはながされていなかったとみることができます。

晩年の藤原行成

さて、寛仁3年(1019年)の3月から4月にかけて、突如、北朝鮮から満州方面に住んでいた女真族が対馬や壱岐を襲い、さらに筑前の博多にまで侵入することがありました。刀伊の襲来と呼ばれる出来事ですが、この時代の日本は久しく外国からの襲来を受けることなく、太平の世であっただけに、中央貴族はみな出来事に驚きました。被害状況の正確なところは分かりませんが、壱岐などは一国がほぼ全滅に近く、後に残ったものわずかに35人、対馬でも殺害された者二百数十人といいます。この時、刀伊の賊を撃退し、防御の指揮をとったのは太宰権帥藤原隆家でした。隆家の命のもと、大宰府管内の武士たちの勇気ある戦いにより、賊を撃退することに成功しました。

朝廷では、撃退の報告を受けて、その論功行賞の会議が開かれました。隆家が九州の兵を発して賊を討ったのは、刀伊の賊を討つべし、撃退した者には勲功の賞を与えるであろうという勅命が、九州に伝達される以前のことでした。その勅命以前であるから、恩賞を与える必要はない、という意見が出されました。九州と京都、その間の通達に片道約10日を要するのに、勅命を得ないうちは兵を動かしてはならぬ、というのであれば、外敵を目前にして戦いになりません。実戦の実状に疎い、形式的なおかしな意見といわなければなりません。この意見を述べた者、ひとりは藤原公任、もう一人は藤原行成でした。二人の意見は朝廷の権威を守り、勅命のもつ重さを強調したものだと思います。伝統的権威を保守していくことが、地方勢力に対しても必要であったという背景もあったと思われます。しかし、これに反対し、彼らの勲功は賞すべきである、もし今回のように外敵の来襲を受け、次々と殺害されるのに対して、これに敢然と立ち向かった者を賞しないのであれば、今後、国の防備を全うすることはできなくなるではないか、といったのは藤原実資でした。閣議は、実資の正論に落着しました。

公任といい行成といい、二人は学問芸術において当代を代表する優れた人物です。藤原行政の行跡を振り返ってみると、懸命になって王事に尽くし、政務に精励していて、けっして書の道にのみ遊ぶ風流人ではありませんでした。

しかし、それにもかかわらず時代は、人々が末法の到来が近いと感じたように、京中においてさえ治安秩序が乱れ、地方を含めた民生の安定においても、当面する現実の課題に有効な対策や処置を行うことが出来ず、経過したと言わざるを得ません。刀伊を撃退したあとに行われた論功行賞の閣議での、文化人的な意見は、ある意味で当時の有能な貴族の体質をよく示しているものと思います。しかし、同時にまた、歴史には時勢があり、当時の貴族たちが、心の底にいかんともしがたい現実に対する無常観をいだいていたことにも耳を傾ける必要があるでしょう。時勢を展開して、新たな局面を切り開くのは、偉大な個人の精神であり、学問であり、能力であり、努力であるわけですが、いかに誠実勤勉な努力をもってしても、優れた学問をもってしても、大きな時の勢いや流れを変革することができない時代があることも、また歴史の現実てす。少なくとも藤原行成の立場で、当時の政界においてどれだけのことを成し得たかは疑問です。

刀伊の襲来から約8年後の万寿4年(1027年)12月4日、行成は56年の生涯を閉じました。その同じ日に、藤原道長も62年の一生を終えました。偶然とはいえ、それは行成の後半生を象徴しているようでありますし、同時に一つの時代が終わったことを暗示しているかのようです。

おわりに

藤原行成の行跡からみた平安時代はいかがでしたでしょうか。

行成が生きた時代がどのような時代であったか少しは分かっていただけたかと思いますし、行成の人物像についてもどのような人物であったのかが少しは分かっていただけたと思います。

行成のひたむきで誠実な一生は、その時代を確実に支えたものであったということができるでしょう。

最後に長い話となりましたが、ここまで読んで下さった読者の皆様に感謝申し上げてお話を終えたいと思います。

参考史料等

黒板伸夫 『藤原行成』 吉川弘文館人物叢書 1994年

倉本一宏 『藤原行成 「権記」全現代語訳』講談社学術文庫 2011年

倉本一宏 編『現代語訳 小右記』吉川弘文館

倉本一宏『藤原道長「御堂関白記」 全現代語訳』上中下 講談社学術文庫

橘健二・加藤静子校注・訳『新編 日本古典文学全集34 大鏡』小学館

1974年

宮崎荘平『紫式部日記』上・下 講談社学術文庫 2002年

近藤みゆき訳注『和泉式部日記 現代語訳付き』角川ソフィア文庫 2003年

藤岡忠美・中野幸一・犬養廉・石井文夫『新編 日本古典文学全集26 和泉式部日記 紫式部日記 更級日記 讃岐典侍日記』 小学館 1994年

経済雑誌社 編『国史大系』第15巻(古事談 古今著聞集 十訓抄 栄華物語)経済雑誌社

大江匡房 著 御橋恵言 校註『江家次第(日本古典全集)』日本古典全集刊行会

小島憲之校注『本朝文粋(抄)』(『日本古典文学大系 69』所収)1964年岩波書店

塙保己一 編『鶏林拾葉』1883年

倉本一宏「一条朝における陣定について 摂関政治構築のための 一試論」(『古代文佑』所収録)

尾崎典子「摂関期の陣定について〈論説〉」『史人』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?