三池炭鉱宮原坑と三池炭鉱専用鉄道敷跡

2年近く眠らせていた三池炭鉱の写真に漸く手を付けております。

どうも。

またまたお久し振りの更新となってしまいましたが、まだ2ヶ月程しか経っていないのでギリギリセーフでしょうか(どんな基準)

撮影したのは2019年の大晦日。

三池炭鉱は10年以上前に外観のみ撮影していた遺構が殆どなのですが、こちらもその一つ。

周辺が綺麗に整備されているので、以前見た時と大分印象が異なります。

何より三池炭鉱専用鉄道敷がちゃんと見える事に感動。

ちょびっとだけ鉄道敷跡も歩く。

奥に見えるのは古いレールで造られた跨線橋です・・・もっと近寄って撮れよと思いましたよね?私も写真見返しながらツッコミました←

※2021年4月に不審火で一部が燃えて一時期通行止めになっていましたが、同年12月にバイク・自転車・歩行者の通行が再開されたので、2022年2月に再訪して撮影しました(写真はTwitterへ)

さて、宮原坑に戻りまして・・・

三池炭鉱は採炭が深部に至った事で坑内排水が困難になった為、その打開策として官営時代から三池炭鉱の主力だった大浦坑・七浦坑・宮浦坑の排水を主な目的として計画されたのが宮原坑です。

明治28(1895)年2月に第一竪坑が開削着手し、明治30(1897)年3月に深さ141mで着炭。

排水・揚炭・入気の施設を整えた第一竪坑は明治31(1898)年3月から出炭開始し、年間27万トンの出炭量を記録。

明治41(1908)年には三池炭鉱の中で出炭量43万トンと宮原坑が最も多く、大正期には最大51万トンを超えるまでに上り、明治から大正まで年間平均40万トンの出炭量を維持する主力坑となりました。

しかし第一次世界大戦後に不況が到来すると石炭の需要は激減し、炭鉱業界の合理化が進められ、三池炭鉱でも坑内の機械化が進展して殆どの炭鉱が機械採炭となり、採炭能率の低下した炭鉱は次々に廃止。

そして新たに四山坑・宮浦大斜坑が開削された事でそちらに主力が移り、宮原坑は昭和6(1931)年に閉坑。

ただし万田坑同様、三池炭鉱が閉山した平成9(1997)年以降も坑内点検の為、平成12(2000)年まで稼働していました。

宮原坑入口にあるのは1棟だけ残されている白坑社宅。

戦後に職員用に造られたRC造2階建ての社宅です。

白坑社宅も改修されており、内部も見学する事が出来ます。

当時の暮らしが再現された室内。

窓からは宮原坑が望めます。

第一竪坑の遺構は残念ながら殆ど残っておらず、現存しているのは人員昇降を主に揚炭・排気・排水を兼ねた施設として明治32(1899)年6月11日に開削着手、明治33(1900)年10月に深さ156.9mで着炭した第二竪坑です。

明治34(1901)年に完成した高さ約22mの第二竪坑櫓は現存する日本最古の鋼鉄製竪坑櫓と言われています。

第二竪坑櫓の前にある煉瓦造りの遺構は、デビーポンプ室の壁が一部分だけ残されたもの。

Twitterで先出しした勝立坑でも少し触れていますが、地下水の多かった三池炭鉱の排水問題を克服したイギリス製デビーポンプは当時世界最大級の馬力を誇った最新鋭の排水ポンプで、三池炭鉱では勝立坑に次いで明治30(1897)年9月に宮原坑第一竪坑に導入されました。

先述した通り、宮原坑が計画された当初は三池炭鉱の排水が主な目的とされた為、第一竪坑に高圧気筒を45インチに強化した680馬力を2台、第二竪坑には勝立坑と同型の510馬力を2台据えられ、坑底内にはダムも備わっていました。

明治36(1903)年7月に宮原第一竪坑で使用していたデビーポンプ1台を万田坑第二竪坑に移設し、かわりに勝立坑のデビーポンプが宮原第一竪坑に移設されました。

竪坑櫓からのびる排水管。

デビーポンプ室裏に並ぶ炭車。

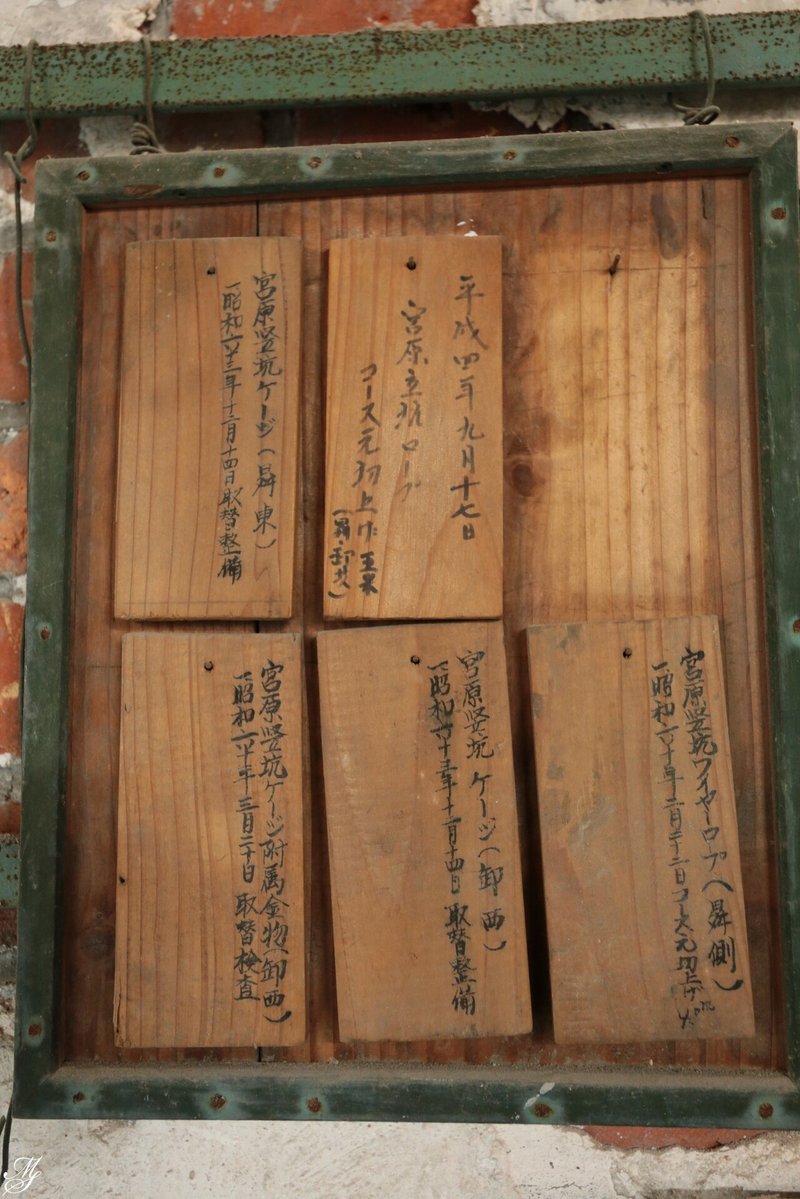

昇降ケージ。

古いケージと、その奥にある作業員控室。

巻揚機室と、軌道上に置かれた炭車。

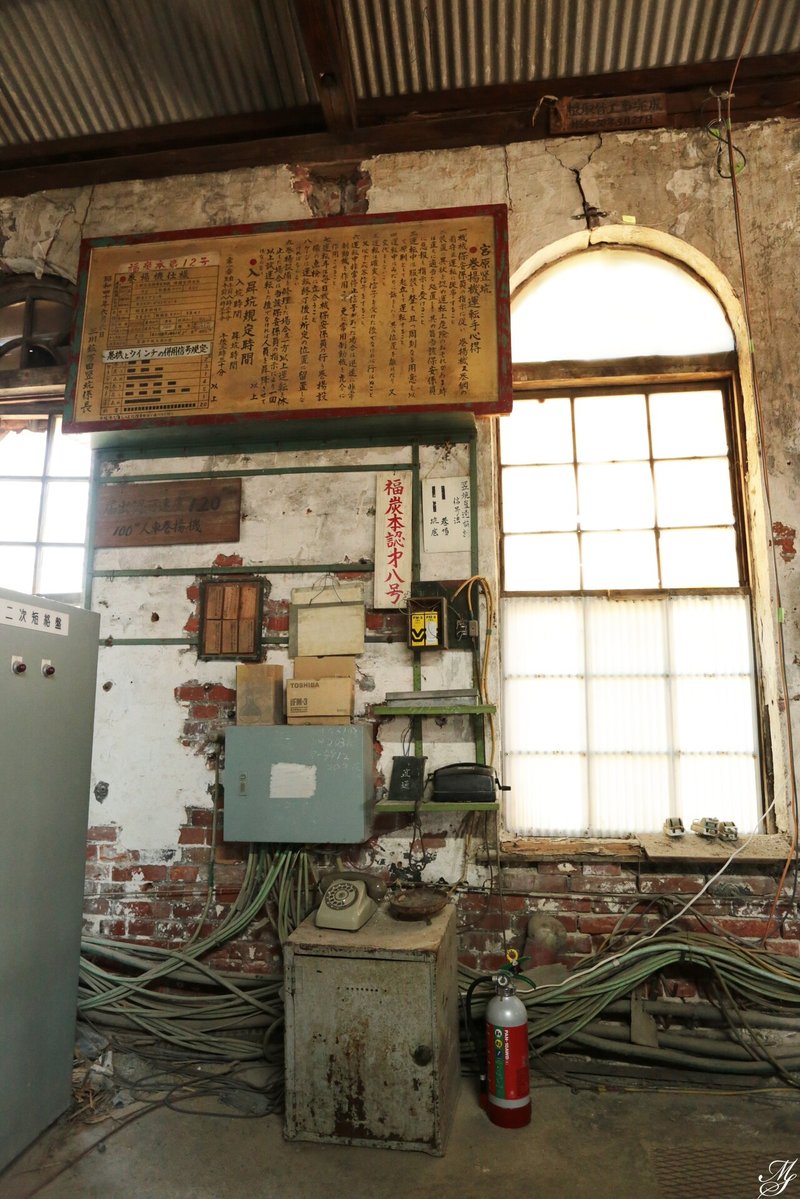

巻揚機室内部。

入って直ぐの所にある巻揚機は人馬昇降用で、奥の巻揚機は重量物搬出入用のもの。

大晦日だったからか他の見学者も多く、撮影するのに苦労しました。

デビーポンプで汲み出された坑内の地下水を近くの川へ排水する為に造られた北川排水路と、排水路沿いにある配電所(建設時期など詳細が分からないので現役時代から使われていた建物なのかは不明)

ポールに覆われた遺構・・・配置図に書かれていない部分だが、何の施設だったのだろう。

この辺、どこまで歩いていいのかよく分からんくて、何とも微妙な撮り方しております(いや、微妙なのはいつもの事か←)

奥に見える建物は昭和14年の配置図を見た感じ、煉瓦工場だったものだと思われますが、配電所同様詳細が分からず・・・

また、近くの三池集治監の事も併せて書きたかったのですが、まだ跡地(現福岡県立三池工業高等学校)を撮りに行けていないので、そちらはまた次の機会という事で。

最後まで読んで頂き、有難うございます。

【撮影機材】

Canon EOS 6D

Canon EF8-15mm F4L Fisheye USM

Canon EF17-40mm F4L USM

TAMRON 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?