長篠のイフィゲネイア(鬼と蛇 細川忠興とガラシャ夫人の物語 12)

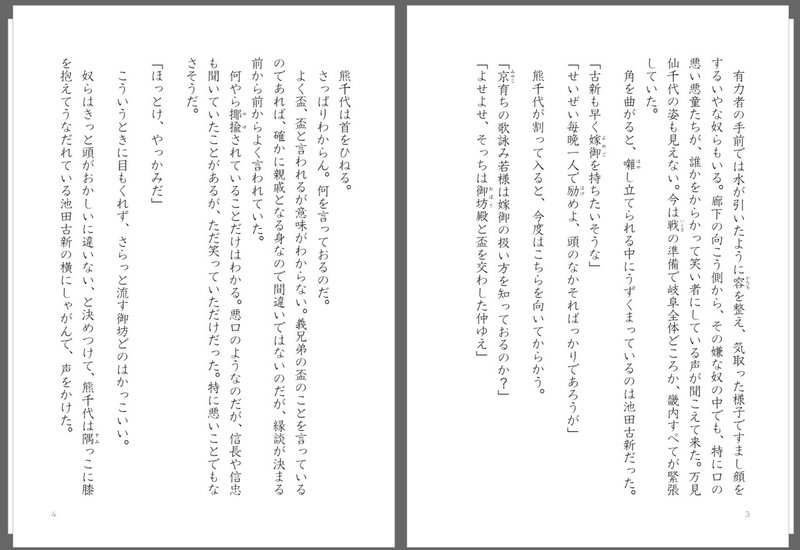

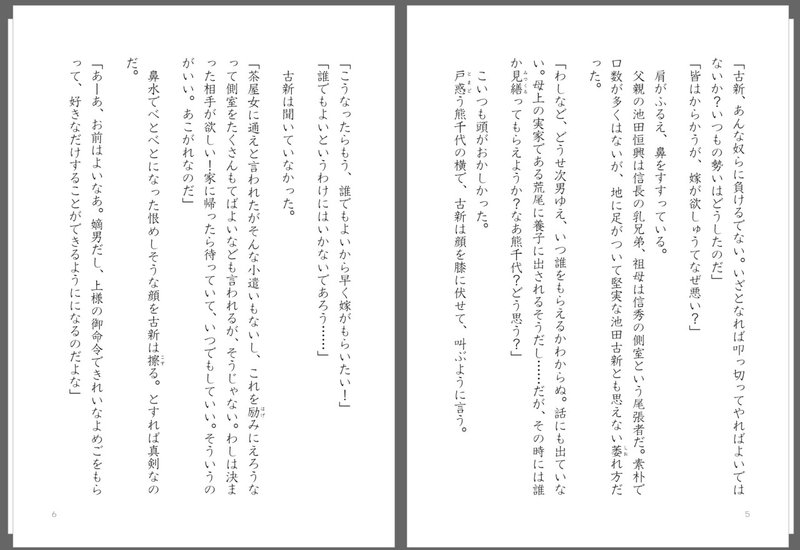

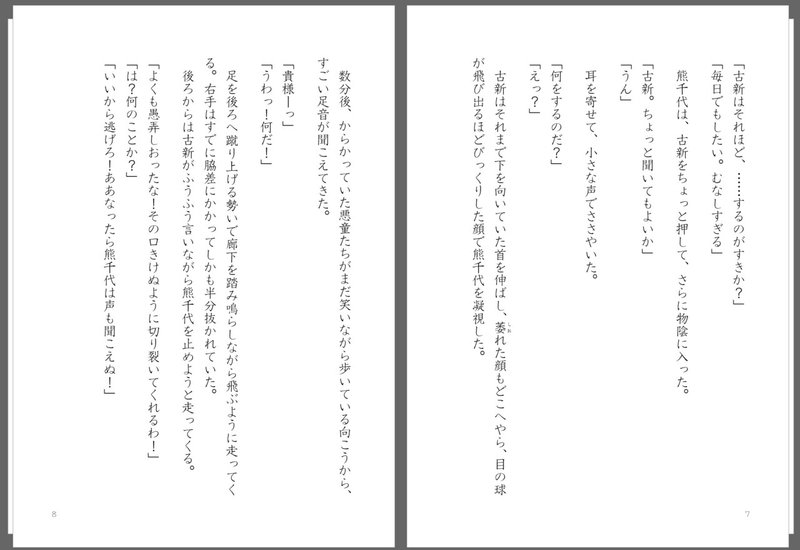

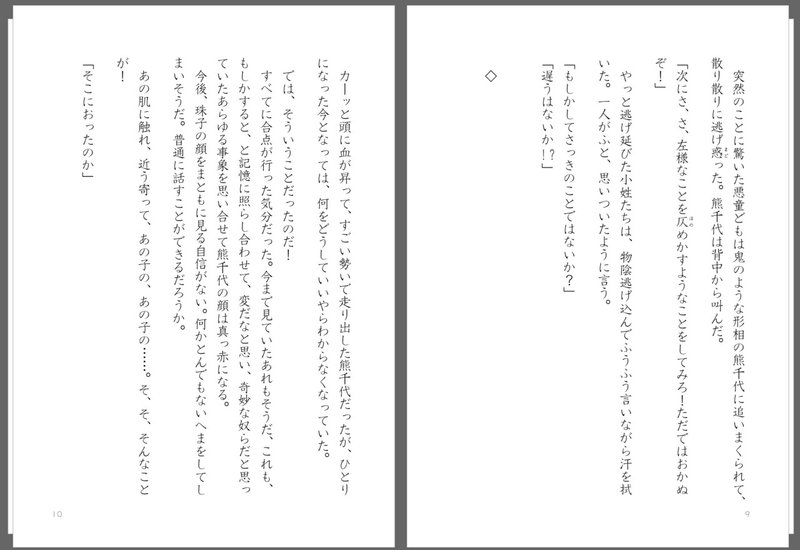

※画像では、「ルビつき縦書き文」をお読み頂けます。

長篠のイフィゲネイア

熊千代は考えにふけりながら岐阜城の廊下を歩いていた。

さきほど、信長の娘である蒲生氏郷の奥方の紹介に預かってきた。氏郷とは顔を合わせれば口争いをするが、お互いにもう遠慮ない口をきいても平気であるほど親しくなっている。

忠三郎(氏郷)の奥方は珠子より三つ年上で、たいそう可愛らしく小柄な娘だった。

「よろしゅうお願い申し上げまする、な?」

舌足らずな蚊の鳴くような口ぶりで、恥ずかしくなったのか、途中で娘は氏郷の袖の影に隠れてしまった。

氏郷は十九、お冬どのは十五歳とのことだ。あまりにも頼りないので、婚儀は成長するのを多少待って行ったらしい。お珠の姉のお聡は十六歳なのでほとんど変わらないのだが、子供っぽいと思っていた珠子さえ、このあどけない小さな少女よりずっと大人びて見えた。

かようにおなごによって違うものか。小姓たちとて、人によってまるで違うしなあ。

有力者の手前では水が引いたように容を整え、気取った様子ですまし顔をするいやな奴らもいる。廊下の向こう側から、その中でも、特に口の悪い悪童たちが、誰かをからかって笑い者にしている声が聞こえて来た。普段ならば目を光らせている万見仙千代の姿も見えない。今は戦の準備で岐阜全体どころか、畿内すべてが騒然としていた。

角を曲がると、囃し立てられる中にうずくまっているのは池田家の次男坊、古新だった。

「古新も早く嫁御を持ちたいそうな」

「せいぜい毎晩一人で励めよ、頭のなかそればっかりであろうが」

熊千代が割って入ると、今度はこちらを向いてからかう。

「京育ちの歌詠み若様は嫁御の扱い方を知っておるのか?」

「よせよせ、そっちは御坊殿と盃を交わした仲ゆえ」

熊千代は首をひねる。

さっぱりわからん。何を言っておるのだ。

よく盃、盃と言われるが意味がわからない。義兄弟の盃のことを言っているのであれば、確かに親戚となる身なので間違いではないのだが、縁談が決まる前から前からよく言われていた。

何やら揶揄されていることだけはわかる。悪口のようなのだが、信長や信忠も聞いていたことがあるが、ただ笑っていただけだった。

「ほっとけ、やっかみだ」

御坊どのは目もくれずにさらっと流す。

奴らはきっと頭がおかしいに違いない、と決めつけて、熊千代は隅っこに膝を抱えてうなだれている池田古新の横にしゃがんで、声をかけた。

「古新、あんな奴らに負けるでない。いざとなれば叩っ切ってやればよいではないか?いつもの勢いはどうしたのだ」

「皆はからかうが、嫁が欲しゅうてなぜ悪い?」

肩がふるえ、鼻をすすっている。

父親の池田恒興は信長の乳兄弟、祖母は信秀の側室という尾張者だ。素朴で口数が多くはないが、地に足がついて堅実な池田古新とも思えない萎れ方だった。

「わしなど、どうせ次男ゆえ、いつ誰をもらえるかわからぬ。話にも出ていない。母上の実家である荒尾に養子に出されるそうだし……だが、その時には誰か見繕ってもらえようか?なあ熊千代?どう思う?」

こいつも頭がおかしかった。

戸惑う熊千代の横で、古新は顔を膝に伏せて、叫ぶように言う。

「こうなったらもう、誰でもよいから早く嫁がもらいたい!」

「誰でもよいというわけにはいかないであろう……」

古新は聞いていなかった。

「茶屋女に通えと言われたがそんな小遣いもないし、これを励みにえろうなって側室をたくさんもてばよいなども言われるが、そうじゃない。わしは決まった相手が欲しい!家に帰ったら待っていて、いつでもしていい。そういうのがいい。あこがれなのだ」

鼻水でべとべとになった恨めしそうな顔を古新は擦る。とすれば真剣なのだ。

「あーあ、お前はよいなあ。嫡男だし、上様の御命令できれいなよめごをもらって、好きなだけすることができるようにになるのだよな」

「古新はそれほど、……するのがすきか?」

「毎日でもしたい。むなしすぎる」

熊千代は、古新をちょっと押して、さらに物陰に入った。

「古新。ちょっと聞いてもよいか」

「うん」

耳を寄せて、小さな声でささやいた。

「何をするのだ?」

「えっ?」

古新はそれまで下を向いていた首を伸ばし、萎れた顔もどこへやら、目の球が飛び出るほどびっくりした顔で熊千代を凝視した。

数分後、からかっていた悪童たちがまだ笑いながら歩いている向こうから、すごい足音が聞こえてきた。

「貴様ーっ」

「うわっ!何だ!」

足を後ろへ蹴り上げる勢いで廊下を踏み鳴らしながら飛ぶように走ってくる。右手はすでに脇差にかかってしかも半分抜かれていた。

後ろからは古新がふうふう言いながら熊千代を止めようと走ってくる。

「よくも愚弄しおったな!その口きけぬように切り裂いてくれるわ!」

「は?何のことか?」

「いいから逃げろ!ああなったら熊千代は声も聞こえぬ!」

突然のことに驚いた悪童どもは鬼のような形相の熊千代に追いまくられて、散り散りに逃げ惑った。熊千代は背中から叫んだ。

「次にさ、さ、左様なことを仄めかすようなことをしてみろ!ただではおかぬぞ!」

やっと逃げ延びた小姓たちは、物陰逃げ込んでふうふう言いながら汗を拭いた。一人がふと、思いついたように言う。

「もしかしてさっきのことではないか?」

「遅うはないか!?」

◇

カーッと頭に血が昇って、すごい勢いで走り出した熊千代だったが、ひとりになった今となっては、何をどうしていいやらわからなくなっていた。

では、そういうことだったのだ!

すべてに合点が行った気分だった。今まで見ていたあれもそうだ、これも、もしかすると、と記憶に照らし合わせて、変だなと思い、奇妙な奴らだと思っていたあらゆる事象を思い合せて熊千代の顔は真っ赤になる。

今後、珠子の顔をまともに見る自信がない。何かとんでもないへまをしてしまいそうだ。普通に話すことができるだろうか。

あの肌に触れ、近う寄って、あの子の、あの子の……。そ、そ、そんなことが!

「そこにおったのか」

熊千代が飛び上がって後ろを向くと、蒲生氏郷が笑顔で立っていた。横には高山右近もいる。

普段と何も変わりのない、親しい年長者のふたりを見て、熊千代はほっとした。

「何だどうした?」

「今、大戦を控えて皆準備を整えておる所だが」

憂鬱そうだった熊千代の顔はぱっと輝いた。戦の話ならば、この動揺も当惑も恥ずかしさも忘れられそうだった。言うまでもなく、間もなく武田家との決戦を控えているのは周知の事実だった。

氏郷と右近は額を寄せて小声で言う。

「熊千代は詳しかろう。明智の家に伝わるという、戦前の儀式の噂を知っておるか?」

「いや、知らぬ」

熊千代は不安になった。自分も父も知らない、明智家の噂があるというのだろうか。氏郷は、腕を組んで言う。

「明智の家中には、出陣前の三日間の潔斎に入るよりも前に行うという、不思議な儀式があるのだそうだ。明智家中でも、限られた者しか見たことがないそうな。秘中の秘であるといい厳戒態勢で行われ、参加した者も黙して決して中身を語らぬと言う」

右近がうなずいているところを見ると、噂の出どころは彼らしい。

信長のもとには尾張、美濃、近江の衆がそれぞれゆるやかなグループを形成している。とはいえ、一枚岩とはいいがたい派閥を個性の強い人間の集合体がついては離れつつ、角突き合いながら日々を過ごしていた。

「だが、一度最後まで見た者は、鬼神のごとき覚悟を見せるらしい。顔つきが変わっておると言う。このたびは大事の戦。かなりの人数が招かれておるそうな。そなたの父上は明智殿と親しいであろうが、何か知らぬか?」

熊千代は正直に答えた。

「わからん。そんな噂は初耳だ。父も知らぬと思うぞ。それにおれも、ここまで知らぬままでいるような秘蹟、聞いても教えてもらえるような気がしない」

氏郷と右近は顔を見合わせ、左右を見てさらに声を低めた。

「だが、見たくはないか?」

「見たい!」

三人は額を集めて相談し、数日中に行われるという儀式に忍び込んで見物することを画策しあった。

真面目な右近も、このいたずらには目をきらめかせている。

誰も信用するなと蒲生に言われてから、ひとの裏表にも気を付けるようにしていたが、熊千代は右近だけは違うと思っていた。氏郷もそう思っている気配がある。

すぐに殺気立ち、声を荒げる熊千代の気性の激しさを敬遠もせず、親しく接してくれる。それに、どこかで彼は熊千代という人間の根底を見抜いた上で好意を持っていてくれるような気がする。熊千代も、右近といる時は落ち着いていられた。鷹揚とした父親目線の十兵衛とはまた違う、親しく付き合える仲間意識だった。

優しく穏やかで、忍耐強い者の方が強い。去勢を張る必要がないからだ。

右近には覚悟がある。

◇

明智軍の奇妙な秘儀は、大津にある牛尾山の麓にある、小さな神社境内で行われるとの情報を得て、蒲生氏郷、高山右近、そして熊千代は用心深く移動していた。

各々、まだ若く信頼する近習のみを連れており、氏郷は譜代の若手である小倉、右近は若い小姓の加賀山を連れて来ていた。言わずとも熊千代の背後には黙したままの有吉が控えている。今日は若い主君のいたずらに、額に皺を寄せていた。

三人とも、どこからともなく調達してきた足軽の鎧に身を固め、古着を着て移動する。熊千代は鎧は身につけなかったものの、小物風の衣に身を包んでいた。

氏郷と右近は、周囲を注意深く見ながら小声で話をしている。いずれも若いが威厳があっていかにも良家の公達風であり、とても雑兵とは思われない姿だった。

「明智どのの軍はとにかく理路整然として折り目正しく、さすがとしか言いようがない。とても寄せ集めには思えぬ。錬度の高さは織田家の中でも最高であろう」

「だが戦いにくいのはやはり羽柴どのでありましょう。士郷たちの利害を素早く把握して、言葉巧みに味方につけまする。実際に戦う時には、軍が倍に増えており、あの調略の手腕は大したものです」

熊千代は気を付けて耳を傾けていた。

いずれも、自分が自軍を率いる時には大切なことだとわかっていた。

「叡山を抑えた光秀どのには坂本、小谷攻めで功があった秀吉どのには小谷、これで東西を抑えたわけだ」

取った奴がその地をもらえるのがこの世の習い。

熊千代は口の中でつぶやいた。自分もいつか必ず、いずれかの土地を実力で切り取り、もっと大大名になってあの容易ならぬ気配を漂わせる明智光秀、その娘である珠子にふさわしくなるのだ!

歩いているうちに次第に陽は落ちて、すっかり夕暮れになっていた。周囲は既に人だかりになっていたが、誰一人口をきかないのが異様と言えば異様だった。

皆、物々しく具足をつけている。明日にでも戦いに出られそうだ。数珠をかけた、もと僧兵と見える兵も多い。無言のまま、もの言わぬ一つの塊となって黙々と歩いていた。期待が嫌が上にも高まり、すでに恍惚(トランス)に陥っている。

語りが禁忌で沈黙が周知されていると見てとり、三人も言葉を発するのをやめた。熱心な衆を避け、山の中腹に陣取った。今日は晴れている。今日は望月。満月が出ればさらにはっきりと見えるだろう。

木々はもう卯月のこと、花は落ち切って青葉となり、それも闇の中に黒く重い影を落としている。かすかな風に騒めく音すら、人々の鎧のかすかな音の中に紛れ、地に吸い取られていた。

神社は仏閣兼用で使われているもので、庭はすり鉢状になっていた。設置されている舞台は地面そのままに屋根がない。白砂を巻いた四隅に榊が立ててあるだけだった。

猿楽能よりもずっと古い、原始的な様式の舞台であるようだ。

熊千代たちのみならず、みな、丘の裾野や小高い場所に陣取っていて、なるほどこれなら数多くの者が舞台を見ることが出来るだろう。

少し気を取られている間に、舞台の中央に床机が置かれ、すでに翁の面を付けた誰かが座っていた。

明智どのだ。

瞬時で熊千代は見分けた。背格好でわかる。

翁だが武人の装束で、太刀は腰ではなく手にあり、地に立てていた。

能で言うところの橋懸にあたる道にも白砂はまかれており、幕口は竹を結んで作られた簡素なものだった。

氏郷が熊千代の耳に手をあてて何かを言おうとした瞬間、仮置きの幕口に下ろされた布が上り、巫女の装束を来た娘が鼓の音に誘われて音もなく入って来た。

巫女舞か。

右近の口が動いたが、重苦しく上からかぶさる闇に吸い取られて聞こえない。子供なので面をつけていないのかと熊千代が思った瞬間、娘は顔を上げてこちらを向いた。ちょうど真正面の位置だった。

天の星空の下に、精霊が舞い降りたかという美しさ。

時が止まったかのように沈黙が耳に痛い。虫の声ひとつ、風が樹木を揺らす音さえここにはない。

へびがするすると空中を歩いてくる。

熊千代の眼前に、あの白蛇が再び現れた。

まっ白に塗られ、眉をかき、唇は赤い。

猿楽とも言えず能とも巫女舞とも言い難い、謡のない楽だった。詞は風の音、川の流れ、人の息遣い、そして天から落ちてくる星の声、射しそめる月光の動き、それら全てが、交じり合って一つとなっていた。

踊りの身振り手振りが早い。

重々しく様式的になればなるほど静かに緩やかになるもの、それが足を踏み袖を振る速さも荒々しく、素早かった。袖を振りながら武人と巫女はとつおいつ逃れるように円を描いて巡る。

迷い、深い悩みを抱えて頭を垂れ、逃げる武人を娘は追った。叱咤するように杖を振り上げる。

一打ち、二打ち、三度めの杖を捨てて武人の真正面に陣取った娘は、つと立ち止まって、喘ぐようなしぐさを見せ、天に向けて手を伸ばした。

細く白い腕が満天の星を誘うとともに、珠子の細く整った鼻梁がまっすぐに月へ向かう。

腰を落とすと、娘は床机に頭を横たえた。

武人が太刀を抜く。

熊千代は雷が落ちたように理解した。

生贄だ。

あれは父と娘の姿、武人はこれから戦に向かおうとしている。

これから、勝利のため天地の神々にわが娘を捧げるのだ。

声が出ない。金縛りにあったかのように、脂汗が流れ、手はぶるぶると震えていた。太刀が振り上げられ、かがり火に赤々ときらめいて、真剣を使っていると知れた。鈍色の刀身に波を打つ、刃文の残像が奇妙にゆっくりと振り下ろされる。

床机からごろりと何かが落ちた。

悲鳴を上げそうな熊千代の肩をぎゅっと握って支えたのは、魅入られたような氏郷の目で、真っ青になった唇が噛み締められわなないている。右近は目を覆っていた。指の間に見ひらかれた瞳が血走っている。

神に娘を捧げた武人が首をもちあげ、神前に捧げる。

皺ぶき一つない沈黙が、怒号のようにゆらめいて炎を掻き立てた。

深い同情と理不尽に対する怒り、罪のない血に対する呵責が、空中を舞うように群衆を呑んで広がっていく。

何の科もないのに、我らの勝利のために犠牲となってわれとわが身を投げ出した無垢なるものの血が今、力となって宿り、ひとつの勝利へつき動かすのだ……。

そこにふと本殿の扉が開いて、中から装束を付け替え、冠をつけてすっかり巫女の姿になった少女の姿が再び現れた。

生きていたのか?

いや、あれは生贄として死して神の手にわたり、自らも神となった娘だ。今は、幽玄の存在として、雲の上から我らに勝利を祈っている。

厳かで調子も緩やかになった舞が続き、熊千代には珠子の白い袖が揺れ、頭につけた金の冠が揺れるのがはっきりと見える。

慄然とした。

あれは明智どのでもなければ珠子でもない。

別の何かが、この天地のどこからともなくやってきて、風が吹き抜けるように五体に入り込み、あやつっておるのだ。

◇

「熊千代、見ていたでしょう」

武人一人の舞となって勝利を祈願する、緩やかで美しい舞を蒼白になって唇を噛んで見つめていた熊千代の背後で、笑いを含んだ小さな声が聞こえた。熊千代は振り返って、あっと口を開いた。

「大きな口をあけたのが、舞台から見えたのよ」

「珠子!おまえは、いつもあのような……あのような?」

憤激で言葉がうまく出て来ない。

「ううん、いつもはおさと姉上がやっていたの。わたしははじめてで、でももうこれがさいごなんですって」

さいごだと?

十兵衛の姿を見るなり駆けていって、猛然と抗議しようと思っていた熊千代だったが、これが一度のみの最初で最後だと聞いて弱くなった。

「家中も大きくなって父上もお偉くなってしまい、少人数をまとめるにはいいのだけど大人数ならばこのようなこしばいではなくて、立法によってまとめねばならないとおっしゃっていました」

小芝居?あれがか?

明智十兵衛は、この全体主義的な恍惚を意図的に利用しているのだろうかと熊千代は怪しんだ。

「右近。おまえ、平気なのか」

氏郷の気がかりそうな声に我に返る。ものに憑かれたような血走った目をして空を見ていた右近は、首をしきりとさする。

「恐ろしかった。わたしの心の、深く暗い何かを呼び覚まされるような気が致しました」

「おまえほどの猛者がそのような」

「わかりませぬ。だが、あの刀が振り下ろされたとき、わたしはまるで……、まるで、自分が斬られたかのように思い申した。いつか……」

右近の震える声は何時しか、熱を帯びた啓示のようなことばに変わっていた。

「いつかわたしは、あのようにしてどこかで死なねばならぬ。首を討たれ、晒され、それでもわたしは如来の御許から祈る。生命の道を示し給え!その日がいつか必ず訪れることをわたしは知っている」

右近はその場に額突いて十字を切った。

「天主さま!」

そうだ、右近は南蛮渡来の奇妙な教義を信じていたのだった。

珠子が熊千代の袖を引っ張った。

「あの首、すごいでしょう?とてもよく出来ているのよ。悲鳴をあげた者もいるのです」

ものも言えずにいる熊千代を見て、珠子は愉快そうに笑う。

「熊千代、びっくりしたのか?あんなの、まねごとです」

「これまで、戦のたびごとにこのような儀式をしていたのか?」

「ここぞというとき、大事な戦のまえ、たまにらしいわ。よく知りませぬ。この後、潔斎に入ると、女子はみな遠ざけられてしまうのだもの。一度でもやれて最後だけど面白かった!」

「面白くない!」

熊千代は血相を変えて怒鳴った。

「珠子が生贄になるは好まぬ。かようにして皆の前に姿を晒すのも嫌だ!」

「まあ」

口を開けた珠子へ熊千代の腕が伸びて、少女の目が丸く見開かれ驚いたような顔をした。

氏郷は右近の方を向いている。

体にしっかりと巻かれた強い力の中から、くぐもった声が聞こえて、珠子の赤くなった耳をくすぐった。

「生きておる。あったかい。いいにおいがする」

背後から、急ぐ足取りの少女が姿を見せた。

「あなたがた、入っていたの?」

「お聡どの」

「だめよ、怒られるから早くお帰りなさい。父上は怒ったら怖いのよ。さあ、終わる前に早く!」

一行はお聡に連れられてそっとその場を離れた。狭いけものみちほどの裏道を通りながら、熊千代はたずねずにはいられなかった。

「お聡どのもあれを舞われたことがあるのか?」

「わたしは長くやっていたわ。その前は姉上がやっていたと思います」

それから、低くひとりごとのようにつぶやく。

「あれは気味の悪いもの。何も感じない珠がおかしい」

癇癪を起こす珠子、笑う珠子、つんとして、こちらが喚いても意にも介さぬ珠子。

おれは今まで、珠子のことをどこかで夢幻の存在のように思っていた。だが珠子はひとりのおなごだ。生きたいのちだ。おれの妻だ。おれの瑞兆を、生贄などにさせてたまるものか。

神にも仏にも、誰にも渡さぬ!

お聡に連れられて戻りながら、珠子は小さく手を振った。

氏郷たちと共に帰途に付きながら、熊千代は珠子の柔らかいからだがこの腕の中に確かにあった記憶を何度も何度も思い返して、掌を握った。

あれがおったら、おれは幸せになれる。

あんな美しい生き物がそばにいて、おれをあの目で見ていてくれたら、死ぬほどしあわせだ。

何もいらぬ。

父上の機嫌のよさも、抱かれたこともない母上の胸もいらぬ。

もう二度と、さびしくはならないのだ。

第十二話 終わり

画像(ルビつき・縦書き)

画像は、最初のひとつをクリックすると、スライド式に読むことができます。

画像。本型。見開き版。

児童書を保護施設や恵まれない子供たちの手の届く場所に置きたいという夢があります。 賛同頂ける方は是非サポートお願いします。