月刊読んだ本【2023.06】

▽先月分

世界の合言葉は森

アーシュラ・K・ル・グィン/小尾芙佐・小池美佐子 訳 (ハヤカワ文庫)

僕が本書のタイトルを知ったのは10数年前になる。人類史上最高のゲームである『サガ・フロンティア2』のラスボスがこの技を使ってくるのである。『世界の合言葉は森』という技を。サガシリーズでは、ディレクターである河津神の趣味なのか、武器や技の名前にSF作品の名前を引用することがある。そのひとつがこれだ。この印象的な技の名前は何だと調べてみたらSF小説のタイトルだと知った。そしてその他にもSFからとった名前があると知る。なるほどそうなんだと思っただけだった。当時は。

それから数年後、この『世界の合言葉は森』という言葉が気になってしかたがなかった。サガシリーズに出てきた他のSF作品は気にかけなかったのに。絶版になっているこの本を僕は探し求めた。来る日も来ぬ日も。行く日も去る日も。神保町の古本まつりにも行った。京都の古本まつりにも行った。旅先で各地の古本屋も見た。静岡の古本屋も仙台の古本屋も。でもなかなか見つからなかった。ブックオフに行くたびにハヤカワ文庫のSFの棚を端から端まで探した。青い背表紙を。「世界」の文字があると、お、となって目を留めるが、いつも『世界の中心で愛を叫んだけもの』だった。エヴァンゲリオンの元ネタじゃないねん、サガフロ2の元ネタやねん俺が探しとるんは。といつも失望した。でも『世界の中心で愛を叫んだけもの』も気になってくる。それはともかく。

結局、先月久しぶりに訪れた神保町の古本屋に果たしてそれはあった。いつものようにハヤカワ文庫の青い背表紙の棚を探していた。もしかしてこの作品は背が青色じゃないんじゃないかと思いながら。『世界の合言葉は森』とそこには確かに書いてあった。一度目に入ったけれど、すぐに手は伸ばさなかった。興奮してバッと手を伸ばしたらSFオタクだと思われそうで恥ずかしい(誰も見てなどいないというのに)、という種類の感情がいつもあるので素通りした。何も見なかったふりをした。あいつあの本探しているんだと店員や他の客に思われるのが怖かった(誰も見てなどいないというのに)。僕はそういう不安障害か強迫性障害というのかは知らないが、しばしばそういう傾向を示す。そして棚の数段下まで見て、また目を上げてさも今偶然見つけたふうを装って手を伸ばす、何この本気になると思っているように他人に思ってもらえるように(誰も見てなどいないというのに)。緊張や興奮を隠しながら。

奥付を見ると、1990年5月31日発行とある。はわわわわ本物だ、なんて感情は顔に出さずに。価格は2200円だった。10年以上探したこと思うと良心的なお値段だった。そして冷静なふりをして会計を済ませて家に帰った。家に帰るまでも、カバンにしまった本が本当にあの本なのか不安だった。もしかしたら違うんじゃないか。『世界の中心で愛を叫んだけもの』を間違って買っていないか。幻覚じゃないか。帰り着くまでに電車が事故を起こさないか。10年以上探し求めた本を見つけた幸運の反動で、事故が起こるなどの不幸が起きないとバランスが取れないんじゃないかと不安になる。もちろん世の中がそんなにバランスよくできているわけもないので、何事もなく無事に帰り着くことができた。

そしてこの度読んだので以下が本の内容に関する話である。

本書には、2つの中篇が収録されている。

表題作『世界の合言葉は森(The Word for World Is Forest)』と『アオサギの目(The Eye of the Heron)』

まず、表題作『世界の合言葉は森』である。

登場人物が多くて混乱する。整理してもう一回読まないと本当には理解できない。というのが一番の感想だ。しかも人間だけじゃなくて、アスシー人やハイン人やらがいてどれがどれなのやら。そして章ごとに視点が切り替わって、別陣営の話になってまた新たな登場人物が増える。勘弁してくれ。翻訳者すごい。

物語としては、地球に木材を輸出するため森が切られていく植民惑星ニュー・タヒチで、原住民のアスシー人と地球人の争いを描く。地球人はアスシー人を奴隷のように扱っていたけれど、一人の人間として接しようとしてくれる理解ある地球人もいる。その反面、あいつらは人間じゃないとアスシー人を見下している地球人もいる。

民族や人種の対立や差別、環境問題などを風刺的に描いている。きっとそういう人類の過ちを描くのにSFは都合が良い。というか都合のいいように世界を作ったらSFになってしまうのかもしれない。逆に、SFの設定を先に作っておいて、そこに様々な要素を盛り込んでいったのだろうか。

彼らの世界の本質は大地ではなく森なのである。

地球人類は森のありがたさを忘れていって、地球を汚染して、このままでいいのかという警告はSFでは普遍的なテーマだろう。そして読者は、果たして地球人類の世界の本質が大地だと思えるだろうか。森がなければ我々は酸欠で死ぬだろう。地表の気温は上昇し俺は耐えられない。森は大地を支えているものなので、各地で土砂崩れが起き、土砂に埋もれた人類は地底人へと進化を遂げる。そんな展開にはならないにせよ、我々は森に生かされていると気づき思いを馳せる。

「シャアブ」という言葉がある。

彼らの言葉で、「神、心霊的実在、強い力をもつもの」という意味がある。彼らの言葉の多くは表と裏がある。全く違うもう一つの意味がある。「シャアブ」には「通訳」という意味もある。

という流れからの一連の考察のシーンが面白い。

神と通訳は関係があるのだろうか。翻訳者は新しい言葉をもたらした。それは殺人。反撃の狼煙をあげる。

違う言語を理解することは、違う言語を持つものを理解することで、そこにある文化を理解することである。それと同時にお互いに干渉することである。出会わなければ、殺し合うこともなかったのに。それは人類のエゴであって、大航海時代にヨーロッパ人がアメリカの原住民を侵略したりなど、歴史が物語っている。文明のレベルが違う未知との遭遇はきっと恐怖だろうと個人的には思う。黒船が来たときの江戸時代の人たちも同じだろうか。森も同じ気持ちだろうか。

◇

『アオサギの目』は、登場人物が多くて混乱する。

そして、惑星ヴィクトリアのアオサギは実はアオサギではなく、鳥ですらない。

……え?

この星に来た人々は、新世界のものを表すのに古い世界の言葉をあてるほかなかった。

ラズ・マリーナ・ファルコ・クーパー(たぶん彼女が主人公)は言う。自分たちのいる惑星は、自分たちの世界で、ヴィクトリアなんていう地球の言葉じゃなく独自の名前をつけるべきだと。例えば「泥」。地球が「地球」と呼ばれるならまわりじゅう泥のここは「泥」。そうして自分たちの世界を自分たちで作っていくのだ。

物語の最後で、新たに開拓した土地を「アオサギ」と呼んでいる。そこではアオサギが静かに澄んだ透明な目で人間たちを見つめている。

アオサギではなく鳥ですらない「アオサギ」はこの星にもともと生息していた生き物で、その目を通して地球からきた人間たちの子孫(つまり彼らはヴィクトリア生まれで地球出身ではない)を見ている話である。泥があるから泥と名付ける。アオサギがいるからアオサギと名付ける。深い意味なんてない。必要ない。その姿勢、その行為は素敵だと思った。新しい世界に過去の世界を持ち込まない。次の世代を生きるもののために、今の世代の我々ができることは、過去をなすりつけることや歴史を押しつけることではなく、次の世代のための世界を作ることなのではないか。そんな、未来に希望を託す小説だった。

また、この小説では旧来的な男性社会とフェミニズムが描かれ、それが主題のひとつであるように思われている。21世紀の読者からしたらその主題は古臭く感じる(実際、70年代の小説だし)。主題そのものが古臭いのではなく、その主題を扱うことが古臭く感じた。そう感じている21世紀人はその感じ方で21世紀を生きていければいい。次の世代にはもう読まれる必要のない種類の物語なのかもしれない。そんな物があると信じたくはないが、その願いの存在を感じた。その意味では読まれるべきで、読まれなくていいことを願っていて矛盾が生じるので、あらゆる物語を読めるように世の中を作ってくれ。自分で選択できるように。どの物語から何を感じるかどの物語の存在に気づくか。可能性を捨てないでほしい。つまり何が言いたいかと言うと復刊してくださいということだ。

あと、新しい土地の開拓なんて許さないという古い世代と、新しい世界に旅立っていこうという主人公たち若者の対立が描かれているわけだけれど、歳を取ると保守的になってしまうものなのかなぁ。

◇

どちらの作品でも、言葉に焦点が当てられるシーンがあって、その言葉がそれぞれの世界を作っていて、だからタイトルも『世界の合言葉は森』である。言葉を理解することはその文化を理解することであると同時に、言葉で定義してしまうとそこに境界線を引くことになる。ヴィクトリアと名付けられているけど、そうじゃない。新しい呼び名を考えることで新しい世界をつくるのだ。過去の言葉を捨てることは過去との決別で、しがらみからの解放なのだろう。SFというジャンルを生み出したことで、SFという種類の物語が生まれていく。本当はそんな枠にとらわれないで、それぞれの様々な物語があっていい。今年の目標は毎月SFを読むことだけど、そんなものに縛られる必要はないのだ。だから毎日読め(?)。

ていうか先月読み終えられなかったので、今月はSF作品を2冊読むことになるであろう。

五月 その他の短篇

アリ・スミス/岸本佐知子 訳 (河出書房新社)

奇妙な短篇集。

ひとつの作品を読み終えると不思議な気持ちになる。次のはどんな作品なのだろうかというドキドキには期待と不安がある。おもしろくてクセになる。そんな12篇。普遍的な物語はいっさいあらない。

で、結局何の話だったの? てなる。でもそれが心地よい。何にも縛られない作風。ありそうでない話。

電車が事故で止まって、帰宅難民になる『生きるということ』、タクシーに乗って移動中に過去を回想する『ブッククラブ』が特に好き。そこからいくらでも物語が広がっていきそうな日常の断片があって、でもそんなものはすぐに忘れてしまうことで、その儚さが愛おしい。

アリ・スミスの他の作品も読んでみたいと思う。

笑う怪獣

西澤保彦 (実業之日本社文庫)

なぜかは知らないけれど、怪獣やら宇宙人やらが出てきてそれに巻き込まれる短編集。

そしてなぜ、かは語られない。いつもの西澤保彦スタイルである。怪獣が出てきたんだからしかたないじゃん。今作はミステリではあるけれど、作品によってミステリ要素は多かったり少なかったりする。最後の作品はおなじみの安楽椅子探偵で、これぞ西澤保彦という感じで嬉しかった。

先月は西澤保彦を読まなかったので、今月は2冊読むこと。いいですね。こういうコメディタッチの作風も好きだけど、もっと重厚な西澤保彦が読みたい欲が高まってきた。

ある行旅死亡人の物語

武田惇志・伊藤亜依 (毎日新聞出版)

噂通りの面白さだった。

引取人不明の死者――行旅死亡人を追う記者のノンフィクション。帯にもあるけど、現金3400万円を残して死んだ謎の女性の正体を追う。

名前も本名か不明。遺されていた珍しい名字の印鑑から調査をしてみるとどうやらそれらしい人が浮かび上がる。しかし、そうなると今度は生年が違う。いったいどうしてなのか。

年齢を偽って、自身を証明するものを持たず、現金を大量に持ったまま孤独死した謎の人物の謎を解き明かす。しかしこれはノンフィクションなのである。フィクションのように都合よくできてはいない。いくつかの謎は謎のままである。でもそれが人生だろう。身元が不明の遺体でも人生があって、みんな様々な事情があって、そんなことは他人にはわからないことだ。自分だって、他人にとっては謎めいている。部屋に残された謎の遺留品のことなんて調べてもわかるはずもないこともあるだろう。

でもそれこそが生きた証なのだ。

今、これを書いている途中で死んだら、途中まで書いた文章がパソコンの画面には残されていて、この続きをなんて書こうとしていたのかは永遠に謎なのだ。意味もなく机の上においたものが、なんでこんなものがこんなところにおいてあるんだって勝手に生きている人々は考えたりする。理由なんてなかったりするし、訊けばシンプルな理由だったりする。でも訊いても死者は答えてくれない。

僕の人生の今は何章目ぐらいだろう。

自分の「異常性」に気づかない人たち

西多昌規 (草思社文庫)

こういうジャンルの本が一番面白い。

精神科医による、実際に出会った患者をベースにしたお話。プライバシーに配慮して細部はフィクションだが、本質は実際の症例と変わらない。精神科医の話だから、統合失調症とかうつ病の話なのだと思っていたけれど、それだけではない。たしかにそういう症状は呈しているが、それとはべつに発達障害や認知症じゃないかという症例も紹介する。ここで大事なのは、決めつけないことで、こういう症状があるからこの病気、ではなく、患者個人個人で事情が違うのだからそこに丁寧に向き合う姿勢である。DSM-5に則って診断を下すことは簡単だが、それは万能ではないし、そこで思考停止していないか? そこに「病識」があるかないか、自分の異常性を気づいているのかどうかという観点は重要なのではないかと説く(DSMの診断基準には病識の項目がない)。

しかし病識というのは、自分で自分の状態を認識することで、そう簡単なことではない。科学的に客観的に判断できないところが、精神科の難しいところで、面白いところだと思う。他の病気なら、検査の結果から、数値が基準値以上だから高血圧や糖尿病ですねとか、ここに腫瘍がありますねとレントゲンやらの画像診断ができる。

精神科では、「俺は何もおかしくない」と「なんでみんなの悪口が聴こえないんだ」となる。周りから見たら、明らかにやばいやつなのに、自覚がない。そういう症例に冷静に向き合っていくのは大変だと思う(冷静じゃないのかもしれないけれど)。

双極性障害の人が、躁状態のときの状態を本来の自分の能力だと勘違いして、鬱状態になったときにちょっとしたなんてことのない誰にでも起こりうるミスを嘆いて、俺はなんてことをしてしまったんだ、と自殺未遂に繋がった官僚の話が興味深かった。

こうして実際の症例を元におかしい人、やばい老人を描写されると真に迫るものがある。そして、それは現実の話だし、ついには皆保険制度の問題点について述べている。紹介されている事例としては、境界性パーソナリティ障害の患者が頻繁に自殺未遂を繰り返すことが取り上げられている。患者に寄り添う過剰な医療体制が、患者を医者に依存させ、医者に(こういう表現が正しいのかわからないが)かまってもらいたくて、またリストカットをする。病気を治療するどころか、エスカレートしてしまう可能性を秘めている。これはなんとも難しい問題だ。

そしてこういう本を読むと、自分が正常だとどうして言えるだろうかと自らに問わないわけにはいかないのである。

英文法の魅力

里中哲彦 (中公新書)

先月読んだ『英語の質問箱』の続編というかシリーズ第二弾。

seldomはめったに使わないというのが、自己言及していてよい。

なんとなく感覚ではわかっていても、こうやって言語化されるとより納得がいく。

千葉からほとんど出ない引きこもりの俺が、一度も海外に行ったことがないままルーマニア語の小説家になった話

済東鉄腸 (左右社)

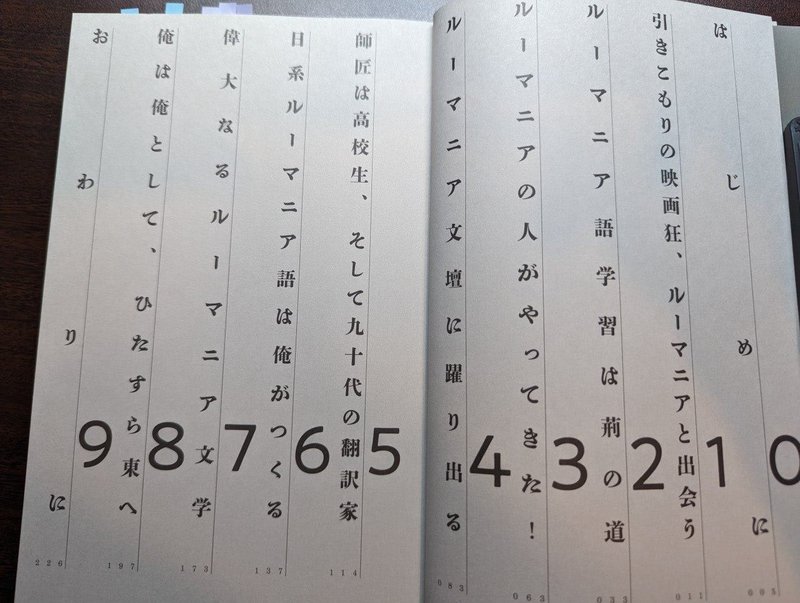

話題のあの本。何やこのタイトルと思って手に取ったあなたは最初のページを開いて目次を見たら思うだろう。

うるさい。最高。このテンションで書かれたエッセイである。

はっきり言って面白すぎて一気に読んでしまった。引きこもりの著者が映画を通じてルーマニア語に出会い、ルーマニア語を習得し、小説家になるまでの話。マイナー言語に興味を持って、関連する作品を見たり聴いたり読んだりするのはぎりぎりわかるが、小説を書いてしかもデビューまでしてしまうなんて、そんな人生は誰にも思い描けない。フィクションでもそんなストーリーは思いつかない。でも現実なんだぜ。

新たな言語を学んでいく楽しさを描いていて、語学に対する姿勢も私見も述べていて心を揺さぶられる。勇気をもらえる。そしてその情熱に圧倒される。ルーマニア語を学ぶに当たって日本で手に入る文献が少なすぎるけど、悪戦苦闘しながら、フェイスブックを活用し、インターネットの辞書を活用し、道を切り拓いていく。かっこいい。フェイスブックってそうやって使うんだって僕なんかは知らなかったよ。

そしてもちろんルーマニアのことなんて僕はなんにも知らない。rumania montevideoしか知らない。しかもルーマニア関係ない。ルーマニアで日本文学が意外と知られているということももちろん知らなくて意外だった。意外だと思わない人なんていないだろうが。日本文学が知られているということは、村上春樹から逃れられないのである。誰もが彼に言及してうんざりした、そして逃れられたら村上龍が現れる、というくだりは笑った。

ルーマニア語の小説の翻訳者やルーマニアの詩人等、先達に対するリスペクトがすごくて、その姿勢は見習っていきたいと思った。そして貪欲に知識を吸収していく。あんたに敬意を払うよ。情熱があれば何でもできるんだって教えてくれた。ありがとうございます。

それと、クローン病になってからの読書欲と創作欲がすごくて、本読みすぎやろと思ってびびる。こっちも刺激されてもっと本読みたいになる。そのめちゃくちゃ本読む状態は、躁状態で、鬱に振れる時があるんじゃないかって心配なのは、先日読んだ(2つ上の)本に出てきた双極性障害の人が躁状態のときの全能感を躁だと気づかないでいた話を思い出すからだ。躁であってもなくても、それが創作のエネルギーになるなら悪いことではないのだろう。

全然内容とは関係ないけど、紙面を目一杯使って印刷されているのが個人的には面白く感じた。章タイトルは本文よりでかい(はみ出している)し、ページ数の表記の線こそが、紙の端まで印刷されていて印象的だった。電車の中で読みやすいからという理由でよく読む文庫本ではそういうことは(おそらく)ありえないから。

中世奇人列伝

今谷明 (草思社)

この本は、昨年、京都の知恩院の古本まつりに行ったときに買った気がする。そんなことはどうでもいい。

タイトルから想像する中身とは随分違ったけど、意外と面白かったよ。というのが正直な感想だ。中世の奇人たちが紹介されているのだと思っていたけれど、僕の思う奇人ではなかった。数奇な運命を辿った人、みたいな意味合いに捉えてもらえばいいとまえがきにも書いてあったけど、そんなことは読まずにタイトルが気になって買ったのだった。

この本には6人の中世の奇人が紹介されている。法印尊長、京極為兼、雪村友梅、広義門院、願阿弥、足利義稙である。足利義稙しか聞いたことない。カバー折り返しに、史上ただひとり2度将軍になったと書いてあって、確かに2回なってた人いた気がしたけどこの人だったかと思ったのが購入の決め手だろう。どんな経緯で2度将軍になったのか、に興味をそそられたのだろう。そして、この義稙の話が一番面白い。個人的には印象に残っている。

ていうかこの時代の人々、名前が読めない。初出時にルビを振ってくれているけど、出てくるたびになんて読むんだっけと前のページに戻って確認する。しかもどこに出てきたかわからないから探し回って、数行前に出てきていたことに気づいたりする。なので1ページ読むのに5分とかかかることがある。僕が歴史苦手だからとかそういう問題なのかはわからない。

そして、元号がたびたび出てきて〇〇X年(1XXX年)と表記されて、元号の音とか漢字が頭に残って、結局どの時代で、その出来事の前後関係もわからなくなる。天皇も親王も上皇も出てくるから、関係性がよくわからない。上皇が三人いる? そういうことがあるのかもよくわからない。日本史謎すぎる。院政という言葉は知っていても実際には、どのように政治が行われていたのかもわかっていない。幼くして天皇になった(させられた)人もいて、天皇という概念が謎すぎる。しかも天皇になるのに神器がどうとか、僕は何も知らない。しかも裏技を使って、北朝に新天皇を誕生させたりして、そんなことあるんだって面白かった。だからこそ奇人なのかもしれないが。もっと歴史の勉強をした方がいいと思うと同時に、天皇という概念についてあまり深くは学校では習わなかったよなと思った。興味深いな。

スローターハウス5

カート・ヴォネガット・ジュニア/伊藤典夫 訳 (ハヤカワ文庫)

トラルファマドール星人は死体を見て、こう考えるだけである。死んだものは、特定の瞬間には好ましからぬ状態にあるが、ほかの多くの瞬間には、良好な状態にあるのだ。(中略)彼らはこういう、”そういうものだ”。

死に対する、そういうものだ、という感覚はよくわかる。たまたまそういう状態であって、そうでない状態もある。主人公が時間旅行をするのは、一種の走馬灯のようであり、精神病者のようであり、夢の話のようであり、ドレスデン爆撃のトラウマを消すための妄想のようでもある。それぞれの瞬間に主人公は存在していてそれは「時間は存在しない」という現代物理学の話のようで、トラルファマドール星人の感覚は人類とは大きく違って興味深くトラルファマドール星人が地球人を観察するのもしかたのないことだろう。

捕虜として、スローターハウス(食肉処理場)の5番棟に入れられ、ドレスデンの爆撃に巻き込まれれば、こうもなろう。戦争により変容した意識が生み出した幻覚だと誰が言えよう。

そういうものだ。

なつこ、孤島に囚われ。

西澤保彦 (祥伝社文庫)

祥伝社文庫15周年記念特別描き下ろし、400円文庫。密室本みたいなものである。もっとエロスな内容なのかと思っていたけど、そうでもなかった。ていうかクローズドサークルでずっと孤島にいるのかと思ったけど、半分以上は孤島から帰ってきてからいろいろ推理する内容だった。西澤保彦らしくはあるが。

あと、登場人物が実在の作家とかで、西澤作品にありがちな読めない名前じゃなくて読みやすい。

ひとこと

Lacrosseというスウェーデンのバンドがいつの間にかサブスク解禁していて僕は興奮した。

また来月。

もっと本が読みたい。