帰納と驚き 第7章 私と他者

本稿ではこれまで、客観的世界が主観的世界を経て意識世界へ還元され、意識世界が物語構造を経て原世界へと還元されるさまを概観してきた。

本章ではまず、この還元の流れに沿って各世界における「私」という言葉が意味する対象および指示する範囲の変遷を俯瞰し、次いで、原世界から客観的世界へとその流れを逆にたどりながら、これら一連の世界を貫いて現れる「私」とは何かを明らかにする。

私たちはこの客観的世界と原世界の往復の前後で、「私」の指す対象が大きく変容するさまを目にすることになるだろう。

その「私」の変容に伴って他者の意味も変容し、結果、私にとってのあなたの意味も、あなたにとっての私の意味もまた大きく様変わりすることになる。

一般的な「私」

まずは各世界における「私」の一般的な意味を確認していこう。

客観的世界における私は、無数に存在する個人のなかの一人だ。

空間的には私の皮膚を含むその内側の領域を、時間的には生まれてから死ぬまでの領域を指している。

客観的世界と私の関係は一般的に、「私は客観的世界なしには存在しえないが、客観的世界は私なしでも存在する」と捉えられている。

主観的世界における私は、物心ついてから現在にいたるまでの半生とこれから経験するであろう未来の物語の主人公であり、過去を負い未来について考えながら日々の生活を営む主体だ。

この世界においても私は皮膚の内側の存在であるが、広義の意味で私の経験してきたこと、すなわち過去の主観的世界そのものが私を構成している、私であると言うこともある。

意識世界における私は、いくらか複雑な成り立ちをしている。

例えば今、私の意識にはノートパソコンが映り、そのキーボードのうえを行き交う私の両手が映り、それらの指がキーを叩く音が映り、今まさにパソコンに入力しつつあるこの文章が心の声となって映っている。

一般の語法にしたがえば、これら全体を映し出している場が私の意識であり、その映し出された全体のなかに、私の手、私の指、私の心の声などの形で私が映りこんでいる、ということになるだろう。

まず知覚を通して意識上に世界を映す私がいて、その意識世界に映りこむ私(私の身体、行為、声、思考、感情、感覚etc)がいる、ということだ。

意識世界の私は、私が映す世界のなかに私が映りこむという二重構造をなしている。

はじまりの私

では原世界における私とはなんだっただろう?

原世界における私は、世界を物語る私の物語だ。

私の物語は、原世界を前提として紡がれる帰納によって構成されていて、その帰納の先に予測の世界を描き出している。この予測の世界が対照世界と邂逅することで開かれるのが私の意識だった。

しかしその一方で、前章では私の物語とは、ここに私の意識があると措定した際に、その意識を構成する予測の世界を中心として規定される帰納写像であることが示された。

前者は私の意識世界がその前提として私の物語を要請していることを示し、後者は私の物語がその前提として私の意識を要請していることを示している。

つまり、私の意識と私の物語は互いにもう一方を前提として要請しており、原世界における「私」は前提‐帰結関係のひとつの循環を成しているのだ。

私たちは帰納という概念を手掛かりに、客観的世界というひとつの帰結を得るためにはどのような前提が要請されるか、という前提‐帰結の関係性を遡行してここまでやってきた。

帰納に関しては、原世界がこの旅の終着地と言えるだろう。すべての帰納は原世界を始点としてはじまっているのだから。

「私」に関して言えば、この私の物語と私の意識が織りなす前提‐帰結関係の循環がこの旅の折り返し地点だ。

私の意識があることが私の物語があることの前提であり、その一方で私の物語があることが私の意識があることの前提でもあって、ここより先にはただ原世界があるだけだ。

「我ある、ゆえに我ある」のであり、「私はなぜ存在するのか」の答えは「私が存在するから」なのだ。

私の再構成

ではここからひるがえって、この物語としての私のもと、各世界における私がどのような形で、どのような仕方で再構成されるのかを見てみよう。

私とは第一義的には私の物語だった。

私の物語は、私の意識と原世界の二つを前提として、原世界から私の意識へと紡がれる帰納写像のことだ。

そして、私の物語は世界側の物語と邂逅する。

その両者の差異が驚きとなって境界面を形成し、そこに意識世界が開かれる。

この意識世界から主観的世界が敷衍され、主観的世界から客観的世界が敷衍される。

では、このそれぞれの世界における私は、私の物語からどのように紡がれているのだろう?

この意識世界の敷衍の過程で、物語としての私はどのようにしてこの皮膚の内側に収納され、どのようにして無数に存在する個人のうちの一人となるのだろうか?

現れる他者と現れない私

意識とは私の物語と世界側の物語が邂逅する場だった。

私の物語は世界を予測し、そしてその予測と対照世界が邂逅する。

私の物語と世界側の物語はいくらか文脈を異にし、いくらか文脈を同じくするため、私の予測はいくらか当たり、そしていくらか外れることになる。

その結果、世界側の物語は、私の物語と一致する要素と一致しない要素とに二分されて、そのうちの不一致要素が驚きとなって意識を形作ることになる。

私の物語とはすなわち私のことであるから、これは世界側の物語が「私」と「私ならざるもの」、すなわち「私」と「他者」に分けられて、そのうちの「他者」が意識を形作るということだ。

では私はどこにいったのだろうか?

私は意識のどこにも現れる余地がないのだろうか?

この問の答えはイエスであり、そしてノーでもある。

意識に驚きとして現れるのは、私の物語と世界側の物語の差異、すなわち他者だけだ。

その意味では、たしかに意識のどこにも私が現れる余地はない。

私は驚きという形で意識の表層に現れることはない。

しかし、私はその「現れない」という形で厳然と示されているのだ。

例えば、私が意識に頻繁に映りこむこの手を「私の手」と捉えているのは、その手の存在や動きが私に対して「驚き」としてほとんど現れないからであり、この意識に浮かぶ声に似たものを「私の思考」と捉えているのも、この声の出現と意味内容とが私に対して「驚き」としてほとんど現れないからだ。

それらがほとんど私の予測通りに現れているからこそ、それらは私であり、これとまったく同じ意味で、それらがほとんど私の予測通りに現れているからこそ、それらは驚きとして現れないのだ。

意識世界に映し出される景色は、「現れない私」よっていわば一様に裏打ちされていて、予測の密度が同程度であれば驚きの大きさは裏打ちする私の薄さの、驚きの小ささは裏打ちする私の厚さの裏返しだと言えるだろう。

意識に現れるものはすべて、いくらかの他者性といくらかの私性とを併せ持っていて、意識世界は私と他者のグラデーションをなしているのだ。

四つの驚き

しかし、一概に「驚き」といってもその中身は実に多種多様だ。

その多様さをここでは下記の四つに分けて整理してみよう。

・存在に対する驚き

・概念に対する驚き

・意味に対する驚き

・物語に対する驚き

これまで驚きについて話すとき、私は存在に対する驚きを念頭に置いていた。

突然、水の音が聞こえる。

昨日まではなかった置物に気がつく。

廊下の角から人が現れる。

存在に対する驚きとはこのように、ある対象が予測に反する形で意識に現れるときの驚きのことだ。

これに対して、概念に対する驚きとは、意識に現れる対象が予想外の概念として立ち現れるときの驚きを意味している。

存在に対する驚きとの違いを明確にするためには、その存在があらかじめ認識されていたにも関わらず、その継続的認識の途中でその存在が予想外の概念として立ち現れた際の驚きを考えるといいだろう。

例えば、道の向こうから何か黒いものが近づいてくるから犬か何かだと思って眺めていたら、熊だった、というときの驚きがそれにあたる。

同様に、意味に対する驚きとは、意識に現れた対象が予想外の意味として立ち現れるときの驚きを指す。

それは、誰かに「おはよう」と声をかけたら「こんばんは」と返されたときや、手紙を開封したらそこに思わぬ言葉を見つけたときの驚きのことであり、あるいは、ある朝テーブルのうえにぽつんと置かれた恋人の指輪を見つけたときの驚きのことだ。

それがどんな驚きであろうとそこに驚きがあるということは、そこで予測が外れているということであり、すなわち、そこに予測する物語があることを意味している。

そこに存在に対する驚きがあるということは、

そこに世界を存在として描く物語があることを、

そこに概念に対する驚きがあるということは、

そこに世界を概念の集まりとして描く物語があることを、

そして、そこに意味に対する驚きがあるということは、

そこに世界を意味に彩られたストーリーとして描く物語があることを、

私たちに教えてくれる。

私の物語は存在の、概念の、意味の物語として重層的に紡がれていて、それゆえ驚きも、そしてその驚きによって形成される意識世界もまた重層的に開かれている。

そして、その幾重にも積み重ねられた物語のうえで、私たちは最後のひとつ、物語に対する驚きに出会う。

物語に対する驚き

物語に対する驚きは二種類の特異な形で私たちの意識のうえに現れる。

ひとつは意味に対する驚きの連なりだ。

泉からこんこんと水が湧き出るように、そこでは意味に対する驚きが次から次へと現れている。

声で、動作で、表情で様々な意味が次々と紡がれていて、そしてそのひとつひとつの意味が様々な程度の驚きとなって私の意識に現れている。

その意味の連なりとはすなわち物語であり、その驚きの連なりが物語に対する驚きだ。

そこでは意味の他者と意味の私が不思議な綾を織り成している。

その物語に対する驚きの現れる場所が、私が帰納的に認識した「身体」の場所に一致する。

私はその身体の場所に物語を見出していることになるが、一般的にはそれを物語という言葉では呼んでいない。

では何と呼んでいるのか?

「心」だ。

「身体」と「心」は重なり合って人となり、人としての他者となり、すなわち私にとってのあなたに、あなたにとっての私になるのだ。

私はそこであなたに出会う。

あなたの物語に出会う。

意味に対する驚きの連なりは、そこに私の物語とは別の、その対照としての、意味を紡ぐ物語があることを示している。

それは驚きとして現れる分だけ私の物語と異なっていて、驚きとして現れない分だけ私の物語と重なっているあなたの物語だ。

もう一つの特異点でも、やはり意味が連綿と紡がれている。

しかし、ひとつめと大きく異なっているのは、その意味の連なりがほとんど驚きとして現れない、という点だ。

そこで連綿と紡がれる意味は私の物語の文脈と高度に一致している。

存在の物語、概念の物語、意味の物語、そして物語そのものとして重層的に一致している。

その物語としての一致率の高さゆえに、すなわち「私」率の高さゆえに、私はその意味の連なる場所、その物語の紡がれる場所を「私」として認識することになる。

視覚的、触覚的に特定の空間を占有して動作する「私」はこの身体となり、空間的な位置を特定できない思考や感情としての「私」はこの心となり、そして人としての他者に倣ってこの心の位置をこの身体に重ね合わせたとき、私はようやくよく見知ったこの私、心を宿す身体としての私となる。

意識世界に現れないはずの私は、しかし現れないことで示されていて、示されることで一種の誤認としてこの身体と心として意識世界の内に見出されるのだ。

そして、私の意識世界のなかに身体としての私が存在するという、意識世界における私の二重性が構成される。

世界と身体の転倒と二重性の転嫁

私の居場所が意識世界の裏側から意識世界内の身体へと仮託されたことを受けて、私の意識世界はこの身体の内部に宿る意識として認識され、ここで意識と身体の転倒が生じることになる。

つまり、私の意識世界の内に私の身体があるのではなく、私の身体の内に私の意識があると認識されることになるのだ。

この転倒によって、私の心身と私の意識は私の身体へと一元化されて私の二重性は解消されるのだが、ではそれで二重性がなくなるのかというと、そうではなくて世界の側に転嫁されることになる。

意識世界ひとつだった世界は、私の身体の外に広がる世界と身体の内にある意識に映し出される世界の二つの仕方で認識されることになるのだ。

これを身体の外に広がる世界の観点から言い換えれば、私と他者の濃淡で構成されていた意識世界が、主体化された心身と客体化された世界に二分されて認識されるようになる、ということになるだろう。

そして、私から分離されて客体化された外の世界が、第3章で明らかにされた仕方で主観的世界を経て客観的世界へと敷衍されることで、冒頭に書いたような客観的世界のなかに、有限な身体としての、世界の一部としての私が存在する、という図ができあがるのだ。

しかし、先にも記したとおり、これらの認識はいずれも「私とは私の心身である」という一種の誤認に端を発したものだった。

その誤認によって実際に世界を裏打ちする私が消えてなくなるかというと、もちろんそうはならない。

第3章で、未来とは無数の法則によって編み上げられた場であることを論証したことを思い出してほしい。

未来に限らず、主観的世界および客観的世界そのものが無数の法則を暗黙の前提として構成された場だった。

この暗黙の前提となっている無数の法則こそがすなわち裏打ちする「私」であり、すなわち「私の物語」なのだ。

意識世界においても、主観的世界においても、そして客観的世界においても、私は私の物語として世界を開闢し、世界を裏打ちする私として私と他者のグラデーションをなして世界を構成し、そして、その世界を未来へ向けて変化させているのだ。

旅の終わり

ここが私たちの旅の、ひとまずの終着点だ。

私たちは、私とあなたが同様に存在する客観的世界から出発して、私という存在の根底まで降りて、今ふたたびこの同じ場所に帰ってきた。

しかし旅の前と後とでは何もかもが同じというわけにはいかないだろう。

私たちは旅の途中で、不変の原世界のうえで私と世界の出会いによって変化が生まれることを目の当たりにした。

意識世界が開かれること。

世界を新たに意識すること。

世界を新たに認識すること。

世界を新たに帰納すること。

世界を新しく知ること。

まさにそのことによって、私の物語の新たな1ページが記され、世界側の物語の新しいページがめくられ、そして世界にたゆまぬ変化がもたらされるのだ。

私たちは知識とは何であるかを、知識とは何でないかを知ってしまった。

間違うことの異質さを、間違いが存在することの奇跡を知ってしまった。

私とは私の物語であることを知ってしまった。

私とは元をたどれば、原世界であることを知ってしまった。

物語としての私がこの世界を開き、そして裏打ちしていることを知ってしまった。

私は、あなたが物語であることを知ってしまった。

驚きのぶんだけ私と異なり、驚かないぶんだけ私と同じ物語であることを知ってしまった。

私はその驚きを、新たな法則として、新たな意味として、新たな概念として私の物語のなかに帰納する。

その帰納によって、理解できなかったものが理解できるようになり、予測できなかったものが予測できるようになり、語られなかったものが語られるようになる。

私はあなたに漸近し、私は世界に浸透する。

物語はどこまでも深く豊かに広がっていく。

物語の大樹

序章で私は、本稿「帰納と驚き」は世界と私の哲学だと書いた。

本章ではここまで、この「帰納と驚き」の哲学のもとに、「私」がどのように語られるかを概観してきた。

では、「帰納と驚き」のもとに描き出される世界とはいったいどのようなものなのだろう?

蛇足の感は否めないが、最後に、本稿では紹介しきれなかった内容や仮説を織り交ぜつつ「帰納と驚き」の先に描き出される世界のイメージを語って、この長い旅路の幕としよう。

帰納とは情報量の減少する過程だった。

この情報量の減少には、帰納圧縮および帰納解凍という相反する二つの作用がある。

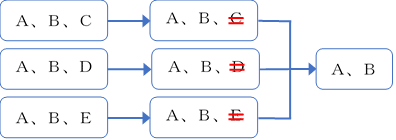

帰納圧縮は第1章で論じた帰納推論に代表される作用であり、下図のように、情報量の減少によって複数の前提がひとつの帰結へと収斂することを指す。この作用によって情報量は局所的に減少する。

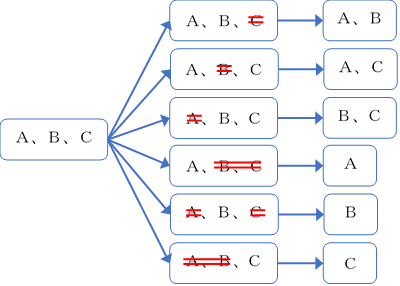

一方、帰納解凍は第1章で指摘した帰納の恣意性に関連する作用であり、下図のように、ひとつの前提からそれぞれ異なる情報の消去によって複数の帰結が導かれることを指す。逆説的ではあるが、この作用によってのべ情報量は増加する。

本稿ではすべての帰納の前提として原世界が要請されることが明らかにされたが、その原世界がどのようなものなのかは何ひとつ語ることができなかった。

しかし原世界が存在しさえすれば、その上に帰納解凍と帰納圧縮の連鎖によって構成される仮想の空間を想定することができる(これを帰納空間と呼ぶことにしよう)。

私たちは――私たちの物語は――原世界という一粒の種子から芽吹き、その帰納空間へと広く高く伸びた一本の大樹だ。

樹は無数の私の物語で構成されていて、それら物語の共通部分が幹となり、差異部分が枝となっている。

幹から分岐した大枝は帰納解凍に依拠して、さらに中の枝、小枝と分岐を繰り返しながら鷹揚にそれらの枝をたわませている。

柳のようにアーチを描いたその先で、無数の梢がそれぞれに世界側の物語と邂逅して、そこに意識世界を開闢している。

この邂逅によって、私の物語は、世界側の物語をとりこむことで幹を太らせると同時に、邂逅それ自体を新たな帰納として自らの文脈の先に書き加えることで、帰納をひとつ重ねることになる。

この帰納の追加によって、

樹は原世界から乖離する方向へ、

帰納圧縮の進む方向へ、

エントロピーの増大する方向へ、

すなわち、時間の矢の指すその先へと高く高く伸びていく。

以上が、現時点の「帰納と驚き」が描き出すおぼろな世界観だ。

それがいま一枚の無地の白紙として、私たちの手元に置かれている。

さあ、間違うことができるという奇跡をインクの代わりにして、

このまっさらな白紙のうえに、

私の、あなたの、私たちの物語を、書きはじめるとしよう。

まとめ

・私は第一義的には私の物語である。

・私が存在するという事実は、原世界と私の存在をその前提として要請しており、そこでは前提と帰結が循環構造を形成している。

・意識世界における私は、驚きとして現れないという形で示されている。

・人としての他者とは、大筋では私の物語と文脈を共にし、細部においては文脈を異にする物語である。

・私の心身とは、意識世界に現れるもののうち、高度にかつ重層的に私の物語の予測と一致する要素のことである。

・客観的世界、主観的世界、意識世界のいずれの世界においても、私は私の物語である。

2020年10月30日

あなたに、よき物語のあらんことを願って。

福岡俊也

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?