タイピング日記012 / 拳銃 / 三浦哲郎

一

私のおふくろはもう八十三になるが、近頃不意に背後から左の肩にずっしりと乗っかってくる目に見えない漬物石に悩まされている。

それさえなければ、齢のわりには丈夫な方で、いまでも細い絹針にひとりで糸を通して針仕事はするし、家のなかの拭き掃除もする。陽気がよくなれば盥に水を張って洗濯もするし、時には自分で包丁を握って鱸を三昧におろしたりもするが、どういうものか八十を越したころから、うっかり日和に釣られて遠出をしたり、調子に乗って長いこと流しで水仕事をしたりしたあとは、きまってその厄介な漬物石のためにひどい目に遭わされるようになった。

一と仕事終えて、やれやれと思っているときに、なんの前触れもなくいきなり左の肩へずっしりと乗っかってくるのだから、逃げるいとまもない。あ、また背負わされた、そう思って振り落そうとしても、もう落ちるものではない。ずっしりとした重みがじわじわと背中に染みひろがり、内側から胸を押し包んで、締めつけてくる。急に軀が揺れるほどの動悸がしてきて、心臓がしくしく痛み出す。黙っているのが心細くて「また来たえ、来たえ。」と叫ぶが、すぐに声がかすれてしまう。

隣町にも稽古場を持って琴を教えている私の姉が、休みで家にいるときはいい。声を聞きつけて飛んできて、手を貸して寝床へ連れていってくれる。姉がいないときは、困ってしまう。姉と二人暮らしだから、呼んでも誰もきてくれない。茶の間にいるときだと、手近の座布団を二枚並べてそこに手足を縮めて横になるが、土間の庭だと、そうもいかない。背中をまるめてうずくまる。うずくまっているのも辛くなって、尻餅をつく。みっともないが、そのままで、やがて目に見えない誰かが背中の漬物石をそっと取り除けてくれるのを待つほかはない。足の先が冷たくなってくる。目の前が暗くなってくる……。

おふくろは、いずれはこの漬物石に命を奪られることになるだろうと思っている。というのは、背中にのしかかってくる重みだけならまだしも、それが近頃では、露骨に心臓の方へ手を伸ばして握り締めようとするからである。ところが、あいにくおふくろは自分の心臓に自信がない。

おふくろは、自分の心臓には若い時分の古疵がある、すくなくとも穴が六つはあいている、そう思い込んでいる。心臓に穴などあいていたのではとてもこの齢まで生きられないな、ちいさいが底の深い穴だといっている。

六つのうち、二つは、長女と三女を産んだときにできた穴(その二人の姉たちは、どちらも生まれつきの色素欠乏症であった)。

別の二つは、長女と次女に死なれたときにできた穴(二人はそれぞれ違った方法で、けれどもつづけざまに自殺した)。

残りの二つは、長男と次男に家出をされたときにできた穴(その兄たちはいまだに行方がわからない)。

だから、自分の心臓は、よその人に比べて随分と怺え性に乏しいのだと、おふくろはそう思い込んでいる。いずれ、そのうちに、あの漬物石が自分の心臓を手摑みにするときがくるだろう。あの力で握り締められたら、ひとたまりもない。

おふくろは、そのときのためにそろそろ死支度をはじめている。自分がいつ死んでもいいように-自分がこの世で為残したことで、あとに残った者たちへ迷惑をかけることのないように。おふくろは絶えず心にそう念じながら、少しずつ身辺の整理を進めている。それで、なにか自分ひとりでは始末の判断がつかないようなものが見つかると、私宛に、『近々こっちへ来る用はないでしか。また一つ相談事がありまし。ちょっと寄ってくれれば助かりまし。』と田舎訛りの手紙をよこす。

つい一と月ほど前にも、おふくろがまたしても漬物石を背負い込んだという姉からの知らせで、私はいつものように、おふくろの好物の抹茶飴を土産に一と晩泊りで郷里へ帰ってきたが、そのときもおふくろは、それが身辺にあることを思い出すたびに、つい、あたりをそっと見回さずにはいられない、陰気で物騒な持物のことで、さっそく私に相談を持ちかけてきた。

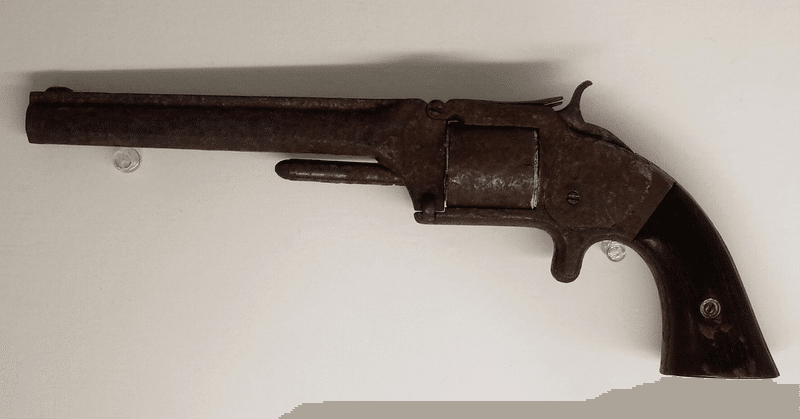

その陰気で物騒な持物というのは、一挺の古い拳銃のことだ。

二

その拳銃のことをいい出す前に、おふくろは、

「おまえ、つかぬことを訊くが、モデルガンってなにせ。」

といった。

何日か前の夕方、姉が隣町の稽古場から戻ってみると、台所の流しの蔭の薄暗がりに、まるでかくれんぼ遊びの鬼の番のときに置き去りにされてしまった子供のように、両手で顔を覆ったままちいさくうずくまっていたというおふくろは、それでも今度の漬物石はいつもよりもいくらか軽かったと見えて、私が郷里の家に着いたときはもう床を離れて、炉端で川魚を串焼きにしていたが、いっとき私の家族の様子を尋ねたりしたあとで、唐突にそんなことをいい出したのである。

私はちょっと面食らったが、もともとおふくろには、新聞やなにかで見憶えたバタ臭い片仮名文字を、なにかの拍子にふと思い出しては意味を尋ねる癖があるから、いつものように簡単に、モデルガンというのは鉄砲とか拳銃の精巧な模型で、まあ、大人の玩具のようなものだと教えてやると、おふくろは、実はそのモデルガンを振り回して大それたことをした子供がいるといって、つい先日、近くの町に持ち上がった強盗騒ぎの話をした。

その強盗犯人は頭からナイロン・ストッキングをかぶって三軒の家に押し入り、寝ている人にモデルガンを突きつけて(勿論、はじめは誰もそれをモデルガンだとは思わなかった)金品を奪い、四軒目の息子に組み伏せられて捕まったが、覆面を剥いでみると、これが高校を出たばかりの少年で、モデルガンは高校の修学旅行のとき東京でこっそり手に入れてきたものだったという。

私は、そんな話を聞きながら、おふくろはよほど女所帯が心細くて、それで帰ってきたばかりの自分にいきなり強盗の話などを聞かせるのだと思っていたが、そうではなかった。話の先を聞いてみると、まだ二十にもならない子供がそんな玩具を振り回して悪事を働くような世の中だから、なにかのはずみで思わぬ間違いが起こらないうちに、あれを然るべく処分して置いた方がいいと思うが、どうだろうかという相談であった。

ところが、私には、あれがすぐにはわからなかった。

「あれ、というと?」

「ほら、父さんんのぺすとるせ。」

おふくろはそういって、ちょっと首をすくめて見せた。

私は、思い出した。おふくろが〈父さんのぺすとる〉というのは、死んだ私の父親が形見に遺した拳銃のことである。勿論、それはモデルガンなどではなくて、六連発の弾倉が回転式になっている、三二口径の、しっとりとした重みがいかにも本物らしい拳銃である。

けれども、私の父親は生前軍人ではなかったし、やくざでもなかった。町に呉服商いのちいさな店を出している、小心で実直な田舎商人にすぎなかった。戦後、生まれ在所の村へ疎開したきりになって町の店を失ってからは、薪割りと川釣りに明け暮れて、うわべばかりは優雅な村人にすぎなかった。姉が琴の稽古場を持つようになってこの町へ移ってきてからは、脳軟化症をわずらう老人にすぎなかった。そんな父親は、生涯を通じて拳銃などには指先も触れたことがなかったように思われるのに、死んだあとには、まぎれもない、冷ややかに光る拳銃が残ったのである。しかも、それと一緒に、実弾も五十発入りの箱で残っていた。

私たちは、この夏、父親の十七回忌を済ませたばかりだが、思い出してみると、その拳銃も実弾も、いまだにそっくりこの家に残りつづけているわけで、おふくろの言葉を借りれば、私たちはこの十六年間、まかり間違うと犯罪の兇器にもなりかねない物騒なものを、心ならずも隠匿していたということになる。

おふくろは、炉の灰をまるく囲んで立て並べてある川魚の串を、一本ずつ抜き取っては焼け具合を確かめながら、思い出すたびに気が重くなる〈父さんのぺすとる〉について、長い愚痴をこぼした。おふくろは、粗暴なことにはからきし意気地がないから、正直にいえばそのぺすとるが見つかったときから厭な気がしていたのだが、その後、本物まがいの玩具が押し込みの道具に使われたり、その玩具に悪い細工を施して人を傷つけたり、本物で撃ち合ったり殺し合ったりというような話が世間から伝わってくるたびに、その厭な気がいよいよ募って、いまではもう、亡夫の形見は承知の上でそのぺすとるを呪いたいような気持ちになっている。

危険な銃砲や刀剣類の持主は、忘れずに警察へ申告しなければいけないという国のきまりは知っているが、生憎なことにおふくろはどんなに自分を励ましても二度と警察というところへは足を踏み入れる気にはなれない。以前、自分の不出来な子供たちが次から次へと風変りなことをして世間を騒がせたころ、幾度となくそこへ足を運んで、散々みじめな思いを味わってきたからである。そのときの辛さが身に染みついている。もう四十年近くも昔のことだが、忘れられない。ただ、警察へ、と思っただけで、軀のなかの古疵が痛む。

べつに怨みがあるわけではないのだが、もう二度と警察とは関わり合いになりたくない。

それかといって、このまま家のなかに眠らせておくのも、気苦労なことだ。自分の知らぬまに、こっそり家の外へ運び出されて、それが流れ流れて悪漢の手に渡りでもしたら、大事である。苦労性だと笑われそうだが、起こりえないことではないだろう。世の中のことは、わからない。どんなことでも起こるのが世の中である。自分の子供たちのことをいうのではないが、まさかと思うようなことがいくちもつづけざまに起こったりする。

たとえば、泥棒が入ったとする。鼻の利く泥棒なら、入る前に無駄骨の匂いを嗅ぎつけて素通りするだろうが、こそ泥ぐらいなら、女所帯に侮って入ってみる気を起こすかもしれない。それに空巣というのもいる。けれども、入ってみたところで金目のもは見当たらない。それで、自棄にあたりを掻き回しているうちに、ぺすとるを見つける。こそ泥はちょっとびっくりするが、手ぶらで帰るよりはましだから、こんなものでも貰っとくかと、ふところに入れる。

もしもそのぺすとるが、どこかで犯罪を引き起こしたとしたら、どうだろう、警察はぺすとるの出所を辿りはじめる。最後には、こそ泥がこの家に刑事を案内してくることになる。面倒なことになってしまう。

天井裏には鼠がいる。縁の下には猫や犬が入り込む。もし家のなかのどこかに、誰かの手も届かない安全な隠し場所があったとしても、そこにはおふくろの手もまた届かないのだから、なんにもならない。火事もこわい。近所からの貰い火でも、おふくろも姉も身一つで逃げるのが精いっぱいで、いっそ残らず灰になってくれればいいのに、消防夫が焼け跡から光るぺすとるを見つけてしまう。面倒なことである。

近頃、夜中に目が醒めて、ぺすとるのことをちらとでも頭に思い浮かべると、それきり眠れなくなってしまう。時には、忘れてなりゆきに任せようと思うが、忘れられない。亡夫の持物だったのだから、責任のようなものも感じている。とてもこいつを残して死ぬわけにはいかないが、なにかいい処分の方法はないだろうか-おふくろはそういった。「やはり面倒でも」と私はいった。「警察に届けるのがいちばんでしょう。警察に引き取って貰えば、あとで悪用される心配はないし、こちらも後髪を引かれるような思いをしなくて済むから。」

ほかに、裏の崖縁から下の川の深みへ投げ捨てることや、食用菊の畑の隅にでも穴を掘って産めてしまうことも考えられるが、なにか衰弱した毒蛇を野に放つような感じがしないでもない。

おふくろがしょんぼり肩を落としているので、

「勿論、警察へは僕が届けますよ」

と私はいった。

「だけど、ここの警察は厭だえ。」

「それじゃ、東京へ持っていって、向こうの警察へ届けますよ。そんならいいでしょう。あまり動かしちゃいけないんだかるけど、仕方がない。」

私はそれを取りに奥の部屋へ立っていった。

三

拳銃と五十発の実弾の箱は、十六年前、私たちがそれを見つけたときとおなじように、父親が呉服商時代から愛用していた小型の手堤金庫のいちばん底に、黄ばんだ新聞紙に無造作に包まれて入っていた。私は、それを取り出すとき、十六年前の形見分けの日にもこうして自分でこの新聞紙包みを取り出したのだったと思い出した。けれども、そのときの私たちは、その包みの中身が拳銃だと誰も知らなかった。

「そいつは重いぞ。小判かもしれない。」

そんな冗談をいいながら包みをひらくと、なかから思いがけないものが、ごろりと出てきた。私たちはびっくりした。

私には、こんな拳銃が父親の持物だとはとても思えなかったが、おふくろは確かに父親の持物だといった。おふくろの話によると、父親はまだ若い時分に、東京の問屋へ仕入れに出かけて、このぺすとるを持ち帰った。「おい、こんなものを手に入れてきた。」と、自慢顔で見せてくれたが、おふくろは本物のぺすとるを見るのは初めてで、空恐ろしくて身顫いがでた。

父親は、そのぺすとるを護身用に買ってきたのだといっていた。そのころ、父親は月にいちどは山越えをして、掛け売りの代金を集めに近在を回らなければならなかったが、深い山道を徒歩で越えるのだから、途中でなにか出会うかわからない。その上、帰りは財布が膨らんでいる。なにか身を護るものが欲しくなってもおかしくはない。

おふくろは、そのころからぺすとるというのは虫が好かなかったが、護身用なら仕方がないと諦めていた。それなのに、父親の方は、せっかく買ってきたぺすとるを一向に愛用する様子がなかった。扱いかねてどこかへ仕舞い込んだのか、それとも誰かに貸してやったものか、その後、家のなかでいちどもぺすとるを見かけたことがなかった。けれども、おふくろとしてはその方が安心だから、自分も忘れたふりをしているうちに、本当にぺすとるのことなど忘れてしまっていた。

ところが、それから何十年も経ったいま、とっくの昔に手放したとばかり思っていたその拳銃が、おふくろの目の前にごろりと転がり出たのである。おふくろは、裏切られたような気がしたのかもしれない。みんなの手を渡ってまた新聞紙の上に戻ってきた拳銃を、しばらく恨めしそうに眺めていたが、やがてなにもいわずに自分で元のように包み直すと、それを手堤金庫の底に戻した。それから私に目を上げて、

「これはここに預かっておくすけな。要るとっきはいつでも持ってくんせ。」

といった。

そのとき私はもう二十七になっていたが、定職もなく、東京の場末のアパートで、妻と二人、食うや食わずの暮らしをしていて、もしその拳銃をいますぐ形見にくれるといわれても、私たちにはそんな刺戟的な形見をきちんと保管しておく自信がも余裕もなかった。

「結構ですよ。」と私はいった。「そうしておく方が仏さんも安心なんだ。」

私は、それきりその拳のことは忘れていたが、それがまさか今頃になって、おふくろの気掛かりの種になっているとは思わなかった。

私は、拳銃の包みを持って炉端に戻ると、それをあぐらの上にひろげてみた。拳銃を手に取ってみると、そんなことはありえないことだが、前よりも大分重たくなっているような気がした。銃身に錆がひろがって、その上面に二列に刻んであるちいさな横文字が、もう肉眼ではほとんど読めなくなっていた。実弾の箱には、きっちり五十発入っていた。五十発入りの箱に五十発入っているのだから、まだ手つかずの弾箱だが、それでも油が埃を吸ったのか、その弾も薄い暗緑色の苔のようなものに覆われていた。

「弾は、これ一と箱しかなかったんですか、最初から。」

私はおふくろにそう訊いてみた。おふくろは弾のことなんか知らないといったが、もし最初からこの一と箱だけだったとすれば、父親はせっかく拳銃を手に入れながら、結局一発も撃たなかったということになる。弾は五十発もあるのだから、一発や二発、試し撃ちぐらいはしてもよさそうなものだが、一発も撃っていない。なぜ父親は拳銃と実弾を五十発も買って、それを死ぬまでこっそり隠し持っていたのだろう。

そんなことを考えているうちに、私は、父親の死後、初めてこの拳銃と実弾を見たとき、一瞬のうちに父親のすべてがわかったような気がしたことを思い出した。私は、父親の病気が再発したという知らせを受けて帰ってきて、毎日すこしずつ死んでいく父親を見守りながら、村の郷土の子に生まれ、町の呉服屋の婿になり、白い子供を二人も持ち、娘たちには勝手に死なれ、息子たちには家出をされた父親というものは、一体なにを支えにして生きるものかと、そんなことばかり考えていたものだが、金庫の底から出てきた形見の拳銃を目にした途端に、父親のすべてがわかったような気がしたのであった。

この拳銃こそが、父親の支えだったのではあるまいか。その気になりさえすれば、いつだって死ねる。確実に死ぬための道具もある-そういう思いは、父親をこの齢まで生き延びさせたのではあるまいか。私はそう思ったのだ。

弾の一つ一つを指先に摘んでは眺めながら、そんな昔のことを思い出していると、

「その弾、どうする気? 」

と、おふくろはいった。

「べつに……ただ眺めているだけ。」

「そんなものを火にくべたりしちゃ、なんねよ。」

おふくろは私を睨んで、七つ八つの童子でも叱るように、そういった。

翌朝、私は隣町の駅から東京へ帰る汽車に乗ったが、改札口を通るとき、年甲斐もなくすこし昂奮している自分に気がついた。けれども、改札係の若い駅員は、ボストンバッグの底に拳銃と実弾五十発を不法所持している男が通るとは知らずに、帽子をちょっとあみだにして、切符切りの鋏みをジプシー踊りのカスタネットのように鳴らしていた。

〈了〉

・初出/「群像」一九七五年一月号

・底本/『拳銃と十五の短編』(講談社文芸文庫)

■三浦哲郎【みうらてつお】一九三一〜二○一○年、青森県生まれ。『忍ぶ川』『ユタとふしぎな仲間たち』『拳銃と十五の短編』『みちづれ』

wikiより下記

よろしければサポートおねがいします サポーターにはnoteにて還元をいたします