モダンガールとしての左川ちか

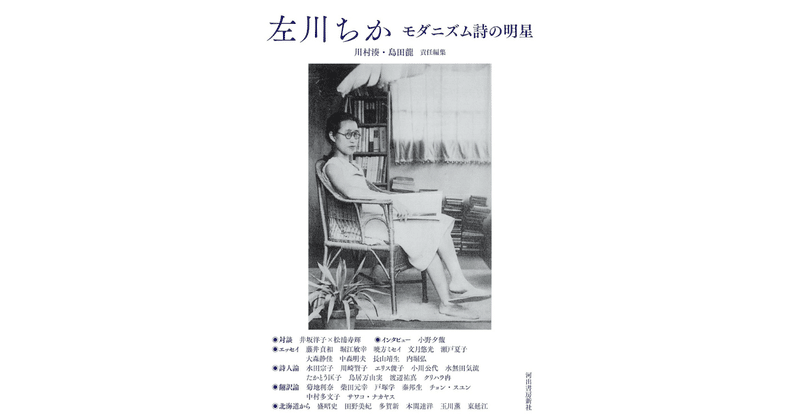

『左川ちか: モダニズム詩の明星』(編集)川村 湊 , 島田 龍

いま熱い注目を浴びる夭折の天才詩人・左川ちか。その出自や時代を検証しつつ、鮮烈な魅力の起源と未来をさぐる待望の一冊。対談=井坂洋子+松浦寿輝、寄稿=堀江敏幸、柴田元幸、他

目次

左川ちかの詩十編(川村湊・島田龍選)

1 詩人左川ちか

2 左川ちかと北海道

3 モダンガール左川ちか

4 翻訳と左川ちか

5 モダニズム詩と左川ちか

6 資料

左川ちかブームの入門書的な本。エッセイと批評と伝記的な北海道のことなど。エッセイは「左川ちかと私」で批評は作品論で、北海道は地勢論みたいな感じか?興味があるのは批評で、エッセイは詩の楽しみ方かな。北海道時代の左川ちかは、寂しい時代を過ごしたのだろうという感じか。それで東京に憧れてモダンガールになった。左川ちかは翻訳詩から入ったからジョイスの『室内楽』の散文化とかヴァージニア・ウルフ「憑かれた家」(『灯台へ』の二章)の文章が好きだった。詩は解説を読んでぼちぼちと。

エッセイは著名人の左川との関わりでどのように左川ちかを読んできたということで、ちかの詩の解説的なこともあって詩を理解するにはいいのかも。ただ出版した人の苦労話はそれほど興味がなかった。歌人の大森静佳は自身の乱視と左川の眼鏡を通した人生の見え方などに触れていて興味深い。あと富岡多恵子の左川ちか批評で入った人も多いようだ。読んでみたい。伊藤整に影響されたけど伊藤整は近代詩人で左川ちかは現代詩人であるという。

批評はフェミニズム的女性の身体を超えたところに左川ちかのモダニズムがあるという。中性的なヴァージニア・ウルフの影響なのだと思うが、実体よりも言葉の人という感じを受けた。観念でもいいけど。概念か?

北海道時代は親から見放されて叔母に育てられたとか。それが捨て子体験としてあるのだとか?一番興味があったのは左川というペンネームだった。つい佐川と間違った表記をしてしまうのだが左川というのはちかがすんでいた街にあった「利別川」でアイヌでは「アコル・ポロ・ベツ=我々の親なる川」と呼ばれていたそうである。その川から「左川」と付けたという。左岸という感じもあるのだろう。これはちょっと興味深い。

「川村湊 モダニズム女人詩抄」では左川ちか以外の当時詩を書いていたモダニズム女性詩人の詩が出ていた。これも興味深い。彼女たちは日の目をみることがなかった詩人であり、そうした詩人が目指す指針が左川ちかだったのかもしれない。彼女は少なくとも当時は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?