アメリカショービジネスのアイドル

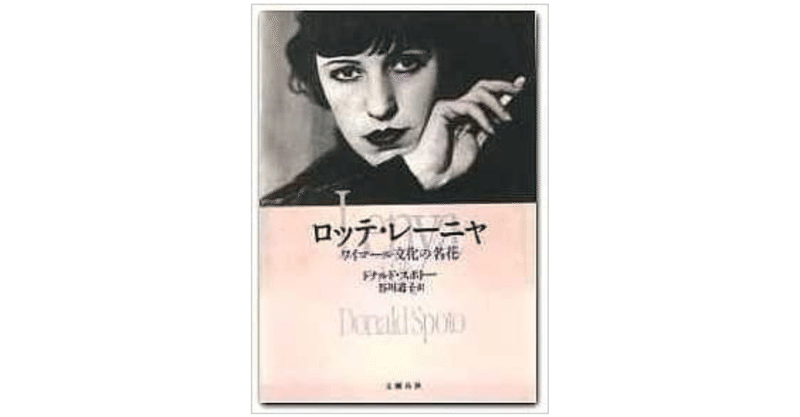

『ロッテ・レーニャ―ワイマール文化の名花』ドナルド スポトー (著), 谷川 道子 (翻訳)

『三文オペラ』『キャバレー』、また亡夫クルト・ヴァイルの作品とともに、ベルリン、ニューヨークの舞台を生き抜いた恋多き女の一生

解説で 谷川道子が書いている通り、伝記作家ドナルド・スポトーがアメリカ人で、レーニャが「ワイマール文化」よりも「アメリカショービジネス」の世界の水があっていたこと。ブレヒトがアメリカのショービジネスと相反してドイツに戻ったことを考えると面白い。アメリカから見たロッテ・レーニャの世界であり、それはまさに「アメリカショービジネス」の世界に生きること。タイトルも「アメリカショービジネスの花」としたほうがいいような。

レーニャはアメリカに渡ってからドイツ的なものを拒否した。それはヒトラーが政権を握って自由な芸術をとことん排除したからだ。ヴァイルの芸術よりもヴァイルの描く芸術の姿がロッテ・レーニャだった。

60歳を超えてからのレーニャの活動は、映画とブロードウェイ『キャバレー』のロングラン公演がある。そして、ヴァイルの芸術を二人三脚でアメリカで広めた夫もなくなるとさらにアル中の絵描きとの結婚。結局、絵描きは芸術家としては大成せずにアル中から精神病になって死んでしまう。それはダダイズムの面影なのか。アメリカに渡る前にチューリッヒでダダと出会い、フランスでコクトーを介してシュールレアリズムと出会っている。

そのあたりは非常に興味深いのだが、アメリカの作家なのでアメリカ中心の話にはなる。ただアメリカに来てからもレーニャが愛情を注ぐのは弱者だということだ。

ロッテ・レーニャは自由恋愛の人でヴァイルと結婚した後も情事を重ねる人だった。ワイルの方がそういうレーニャにメタ惚れだったし、芸術(作曲)の方で忙しかった。ただヴァイルに女が出来るとレーニャは悲しんだようだが、レーニャも新人俳優の男が出来てW不倫カップルだった。それはヴァイル(ユダヤ人)が亡命するのに役立った。ドイツを行き来するレーニャと男に助けられた。パリでもレーニャは浮気癖が治らずマックス・エルンストと浮名を流す。

やがてヴァイルはアメリカに亡命することになるのだが、もうその頃には関係も冷え切っていたんだろうな。でもレーニャは一生ヴァイルを尊敬している。芸術家として。アメリカ時代。ヴァイルとの二度目の結婚。ヴァイルはハリウッドで女優たちと寝ていた間、レーニャはホモ友だちとマッカラーズと知り合う。ヴァイルは音楽家としての大成功を求めたが、レーニャはそれほどでもなかった。クラブ歌手の仕事で満足していた。むしろレコード歌手としての大成功があるのだが、本質的にクラブ歌手だったのだ。大舞台では足がすくむという。

ドイツでは『三文オペラ』の大ヒットがあったのだが、レーニャはその前の「マホガニー市の興亡」の歌が大ヒットして、そこですでに有名になっていた。「アラバマソング」も「マホガニー」の曲だ。行ったことのないアメリカの夢世界なのだが、架空の街でヴァイルとレーニャの中で存在する夢の世界(フィクション)がショービジネスのアメリカだったのだ。

ヴァイルをサポートしながら浮気もするというゴシップネタに困らない人だった。ロッテ・レーニャの自由な生き方はアメリカの水にあっていた。後に、ハリウッド映画やブロードウェイ・ミュージカルの成功(『キャバレー』)はレーニャそのものを体現していたのだ。それは永遠にアイドルであるという60歳になってもヴァイルの中の役を歌い、映画ではレーニャを通した。

おっぱいの大きい女の歌の役があったのだが、監督の前でブラジャーを外して私のおっぱいは小さいから歌えないと歌詞を変えさせたそうである。そのぐらい自分自身に自信があるのだ。レーニャの役はレーニャそのものだから喝采される。それにさらに我儘というより我道を行くレーニャとなって晩年も生き続ける。

ブレヒトが『三文オペラ』の黒人版をやろうとヴァイルに持ちかけたが、レーニャがあんな信用ならない奴(ブレヒト)と仕事するな、とヴァイルに手紙を出していた。その最中に若手俳優と浮気するレーニャ。お前が言うな、だよな。でも、そういうレーニャと離らないのがヴァイルなのだ。ヴァイルの死後、ロック版『三文オペラ』の話もあったが、それも首を立てには振らなかった。ワイマール時代のウィーンでのイメージに固執したのは、そこにヴァイルが描いたロッテ・レーニャの姿があるからだと思う。

その後、ヴァイルとレーニャはブレヒトの作詞した曲をレコードにしているのだった。レーニャとブレヒトは、なんとなく自分のやりたいことをやる人でヴァイルは間に入って上手くまとめる人のような気がする。戦時のアメリカで戦争を鼓舞する為のラジオ番組にも三人の共同作業で出演している。それがブレヒトのアメリカ嫌いになった理由かもしれない。ブレヒトも頑固な人だから権力側につくのをよしとしなかった。

ヴァイルの死後、著作権の争いがブレヒトとの間で度々あるのは、ブレヒトは解釈を変化させたいのに、ロッテ・レーニャはヴァイルの生きている時のままにしたかったからだろう。それでいて、後にブレヒト劇『肝っ玉母』にも出るのだからロッテ・レーニャもよくわからん。

ブレヒトの妻である女優のヘレーネ・ヴァイゲルに対抗心を燃やしたのか、そのへんのレーニャの意地の張り合いも面白い。レーニャは論理よりは感情の人だからブレヒトとは相性が悪いのかもしれない。頑固さだけは似ている。そして、その二人を繋いだのがクルト・ヴァイルだったのだ。奇跡的なワイマールでの出会い。

60過ぎても007の映画『ロシアより愛を込めて』に出ていたり、晩年も人気が衰えなかった(というより晩年の方が凄いような)。恋の方も衰えずにヴァイル亡き後に、マネージャ役になる男と結婚し、ある中の絵描きとも乾坤し、彼も亡くなり67歳で再婚する。そして離婚もする。常に夫が必要だったと告白するが、男との恋が駄目なら(国際連合事務長のハマーショルド氏にもモーションをかけた)レズビアンも。恋多き女なのだ。生涯現役。

それでもヴァイルの遺産を守り、後の(レーニャ役の)ヴァイル歌手にも指導的になった。何よりもオーケストラで改変されるのを嫌ったのだ。そのへんは頑固だった。ドイツ人並にというよりオーストリア人なのだが、ウィーンっ子といった方がいいのかな。そのプライドが異化として、アメリカショービジネスの世界で移民として生き続けてきたアイドル(偶像)なのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?