フランスの「もだえ神」

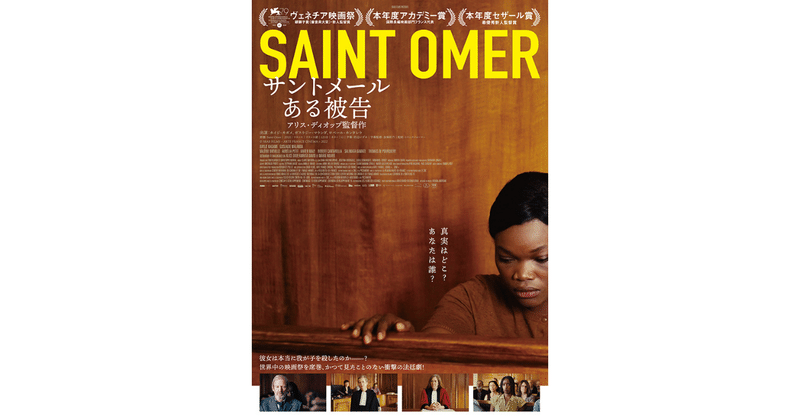

『サントメール ある被告』(2022年/フランス/123分)【監督】アリス・ディオップ 【キャスト】カイジ・カガメ,ガスラジー・マランダ,ロバート・カンタレラ

実際の裁判記録を

そのままセリフに。

斬新で緊迫感漲る

〈2022年最高のフランス映画〉。

第79回ヴェネチア映画祭で銀獅子賞(審査員大賞)と新人監督賞を受賞し、世界の注目を集めた本作。監督は、セネガル系フランス人女性監督アリス・ディオップ。実際の裁判記録をそのままセリフに使用する斬新な手法と巧みな演出、俳優たちの圧倒的な演技が絶賛された。撮影監督は『燃ゆる女の肖像』のクレール・マトン。脚本にはゴンクール賞作家のマリー・ンディアイが参加。〈2022年最高のフランス映画〉との呼び声も高い本年度屈指の必見作である。

この映画は良かった。今年のベストに入るだろう。子供を海へ流した黒人の母親の裁判の映画なんだが、フーコーの裁判記録の『ピエール・リヴィエール---殺人・狂気・エクリチュール』を想起して、さすがにフーコーの国だと思ってしまった。日本だと『事件』が近いかもしれない。今ではこういう映画は作られないだろうが。

一人の黒人教師がある裁判を傍聴する。この教師が最初にアラン・レネ『ヒロシマ・モナムール』で原作者のデュラスが書いたフランス終戦時の混乱、ナチスに協力した娼婦たちを丸刈りにするリンチについて解説する。「ヒロシマ」の原爆の映画だとばかり思っていたのだが、日本に来た女性はかつてはナチス将校の愛人でそういう屈辱を受けていたのだ。それに対してのデュラスの言葉からこの映画は始まる。アラン・レネ『ヒロシマ・モナムール』のオマージュとして考えればいいのか?

そして黒人女性教師はスタイリッシュでモデルみたいでカッコいいのだが、その裁判の子供殺しの被告に共感していく映画なんだが、石牟礼道子の「もだえ神」というのに相応しい自身のこととして悶えてしまうというストーリー。

それは彼女が移民の黒人の娘で大学は出て今では作家という地位にいるエリートなのだが妊娠している。その不安もあるのかもしれない。その裁判の被告と自分を比べて、彼女も移民の娘で大学に通っていたのだが、経済的なことと妊娠によって大学を止めざる得ない。それはノーベル賞作家アニー・エルノー原作の映画『あのこと』で描かれていた階級社会のフランスなのである。

そしてその社会的構造に憤慨する女教師なのだが、呪術という黒人社会に頼ってしまう風習を想起する。それは彼女の母親が呪術師だったのか?つまりフランスでいかがわしい商売をしていた娘だという自覚があるのだ。そして、裁判の被告はその呪術師を頼って幻想を描いてしまい、子供を殺したのは仕方がないことなのだと思ってしまった。海へ流すというのがポイントだと思うのだが、日本で貧しい母親がかつてしていた水子という感覚に近いのかもしれない。

しかし彼女の場合は一度は不義の子供を生んで喜びも感じている。子供を愛していなかったということではない。ただ経済的な理由で子供を育てられなかった。

フランスの裁判の制度も裁判員制度でありこのような映画では『十二人の怒れる男』という映画があったが、それと似ているのは一人の女性弁護士の弁論が非常に優れていて、それがこの裁判映画の核となっているのだ。

そしてニーナ・シモン『リトル・ガール・ブルー』の挿入曲。この曲自体がニーナ・シモンの幼少の頃を歌った曲でクラシック・ピアニストの道を目指していたのだが、黒人であるために成れなかった。そうした黒人少女のブルーな気持ち、それはまさにこの映画のテーマとしてあることで黒人女性の無知さはあるのだが、それは彼女が貧困ゆえにまた移民である(それはかつて植民地としたフランスの歴史がある)ということが大きく関わっている。それに対して一人の無力な女性がそこにいたということなのだが、フランスの弁護士も女性なら裁判官も女性で、そういう女性がシステムの位置にいるということ。日本では考えられない裁判なわけである。

それは現実問題としてベトナムから移民労働者であった女性が子供を死産させたことへ、当然というように殺人罪が適用される国なのだ。ほんの少し前は水子という闇の風習があった日本なのに。その意識の違いというか、「もだえ神」というまさに虐げられた者に対して「悶える」というあり方をしめした映画なのだ。ニーナ・シモンの曲が流れてきたとき鳥肌が立った。

もう一つパゾリーニ『王女メディア』が出てくる。マリア・カラスが歌わない映画で有名だけど、子殺しの映画でもあった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?