「十二月八日」に読んだことにして

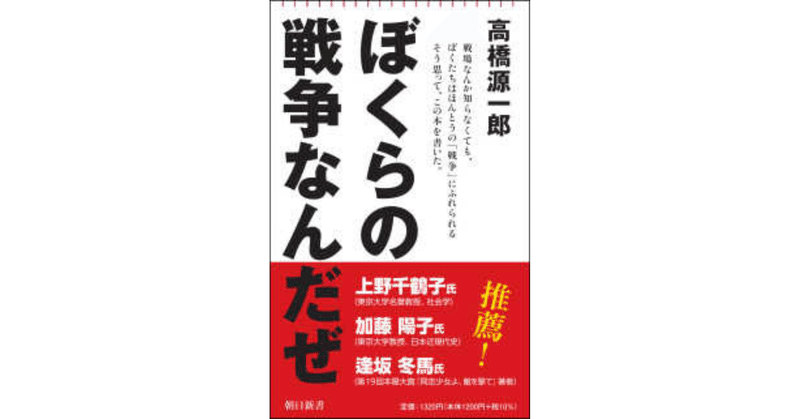

『ぼくらの戦争なんだぜ』高橋源一郎(朝日新書)

教科書を読む。「戦争小説」を読む。戦争詩を読む。すると、考えたこともなかった景色が見えてくる。人びとを戦争に駆り立てることばの正体が見えてくる。古いニッポンの教科書、世界の教科書を読み、戦争文学の極北『野火』、林芙美子の従軍記を読む。太宰治が作品の中に埋めこんだ、秘密のサインを読む。戦意高揚の国策詩集と、市井の兵士の手づくりの詩集、その超えられない断絶に橋をかける。「彼らの戦争」ではなく「ぼくらの戦争」にふれるために。

目次

第1章 戦争の教科書(ニッポンの教科書;ドイツの教科書、フランスの教科書 ほか)

第2章 「大きなことば」と「小さなことば」(戦争と記憶、庶民の戦争;『この世界の片隅に』の語り方 ほか)

第3章 ほんとうの戦争の話をしよう(正しい戦争の描き方;彼らの戦争なんだぜ)

第4章 ぼくらの戦争なんだぜ(ごはんなんか食べてる場合じゃない;女たちも戦争に行った ほか)

第5章 「戦争小説家」太宰治(加害の国の作家;ずっと戦争だった ほか)

第1章 戦争の教科書

(ニッポンの教科書;ドイツの教書、フランスの教科書 ほか)

教科書の思い出から戦時中の教科書に触れる。そして、戦後の、ドイツやフランスの教科書についての戦争観。いま教科書が変えられようとしている事実は映画で見たが、ここではそのことについては語られていなかった。ただ国の教科書によって被害国と加害国では違うということ。当たり前のように。日本では現代史は後半になるので時間的にほとんど教えられないという問題もある。

教科書で学ぶというより、自ら本を読んだりドキュメンタリーを見たりして学んだことの方が多かった。この本でもそうだが文学の中に書かれた戦争によって学んできたと言える。この本からも学ぶことは多いのだけど。

第2章「大きなことば」と「小さなことば」

古市憲寿『誰も戦争を教えられない』の評価について好意的に受け入れているが、素直に読めない。まず古市憲寿ほどの人が戦争を知らないと言えるのだろうか?それで良くコメンテーターとかやっていられるなと思う。ちなみに「ウクライナ 古市憲寿」で検索して見ると、けっこうヒットするのだ。戦争を知らない人がよくコメントできるなという感想である。もっともこの本にあるように勉強したのかもしれないが。知らないというのは、彼一流のポーズである(そして若者代表づらをする)。そういう知識人が日本を戦争に導いたのではないか(大衆扇動していきながら大衆を気取る。違う意見のものを非国民扱いにする)?

いま言論界(社会)を支配する好戦的ムードを高橋源一郎が理解していないということではない。だから、このような本を書いているのだから。その雰囲気を変えようとしているのは事実である。しかし、それは古市憲寿に寄り添うことではない。また若者に寄り添うことでもないと思うのだ。そこが違ってしまうのは、結局は高橋源一郎も人気作家で同じ人気作家を無闇に批判できないのかと思ってしまう。

「飛ぶ教室」にも出ていたが古市憲寿と共通項を見出すのは同じ作家で日本について考えているというポーズだけなのか?

もう一つ高橋源一郎で甘いと思うのが土岐善麿の短歌。

あなたは勝つものだとおもつていましたかと老いたる妻のさびしげにいふ

この感傷性が短歌なんだと思う。ただ妻の戦争責任は回避されたのだろうか?高橋源一郎がいう男は誇大妄想的に大政翼賛的になって、女は生活の中で自身を見つめたというが、そういう男に付き従ったのも、また女性なのである。女性だけが生活の中で自分自身を見つめていたなんて幻想にすぎないし、少し調べれば与謝野晶子や市川房枝が国防に関わっていたのがわかるはずだ。彼女らに罪はないのだろうか?無論戦後は反省もするだろう。しかし、その甘さはどこにあるのだろうと考えてみることも必要ではないか。

例えば古市憲寿の言う過去の戦争については今の若者には責任がなかった。それは事実だろう。では現在の戦争については?どうして日本だけの戦争でありうるのか?戦争は国家間の争いである。アメリカの支配下にある日本は、どうして間接的に戦争協力をしていると感じられないのか?それを見ない見せないからである。隠しているのは誰か?

事実、湾岸戦争のときに日本は加担した。それを古市はわすれているのか?よくそれでコメンテーターなんてやっていられる。いや、メディアが古市のような御用評論家を必要とするからだ。メディアというより権力がか。そういうところで甘い汁を吸っている者の話を肯定しろと言う。

女性と戦争責任も、軍隊にいなかったというだけでは、後方支援という積極的に関わって行った女性の指導者も多いのだ。そういう構造が見えないから、今の自民党の女性議員の姿が見えていないのだと思う。思想に女も男も関係ない。

高橋源一郎の甘さはそれが生活のためということで反故される戦争責任にあるのだと思う。その基盤にある家父長制という日本の強固な思想を問題にせずにして、解決しない問題だろう。それは母たちにも同罪の罪があるのだ。

ただ高橋源一郎が言う大きな言葉で話す者には気を付けろという。それはある部分事実かもしれない。小さなことをコツコツとやっていく人は信用できるのか。その間で引き裂かれる思いなのだ。それは短歌の生活詠に対しての反感が自分の中にあるからだと思う。そこにある叙情性が嫌になるのだ。啄木はあまりにもセンチメンタルすぎるのだ。高橋源一郎も。

帰還兵の詩にしても沈黙が美のような捉え方があるが、もっと声を上げてもいいと思うのだ。詩だから省略という手法で語れないことをそれとなしに感じさせるということはあると思うが、あまりにも沈黙が金のような美意識が蔓延り過ぎている気がする。例えば『ゆきゆきて、進軍』のような映画のような人もいるのだ。

第3章 本当の戦争の話をしよう

最初に書かれてある表現がどんどん規制され、作家は書きたいことも自由に書けない社会になっているという。作家じゃなくてもnoteで記事を書くひとでもそのことは敏感に感じていると思う。今Twitterで話題になっている『「社会正義」はいつも正しい』の翻訳者で解説も書いている山形浩生のnoteに掲載された解説が早川書房の判断によって削除されたという。それまで、そんな記事があることすら知らなかったのだが、「キャンセルカルチャー」という企業にマイナス評価を与えるものは削除していくという方向性が、「社会正義」と共に問われているのだと思う。

それは企業にとってビジネス第一だから売上にマイナスになるイメージを持たれたくないから、自ら自粛してしまうケースだ。最近のマスコミがそうで、権力の御用新聞となっているところまである。そのことにますます拍車がかかっているというのは、こうした「キャンセルカルチャー」の出現だと思うのだ。先の山形浩生のnoteに載せられた解説にしても、どこが駄目なのかよくわからない(検索すれば読めます)。

早川書房にしても、それのどこが正しくないかよりは、ビジネス的なマイナスイメージだと思う。却ってそれが宣伝効果だとしたらすごいのだけど、一時的なことであっても大局的な面で見れば表現の自由についての後退だと思える。中にはガセネタやデマの記事が多く含む本も出版されているだろう。嫌韓本や嫌中本など、そういう本がビジネスだと言われ書店に並べられるのと平行して、このような本が出版出来ないで状態になることを怖れるのだ。それは明らかに言論の自由を奪うものである。

萎縮させてしまう社会になってきたと確かに感じるようになった。その点で文学はどうなんだろうと思うこともある。

そして、ここで取り上げられた戦争文学は『野火』であった。確かにこれは推薦できる文学であるが、映画もあるので面倒な人はそっちを見ればいいと思う。

文学によって疑似体験するということ。例えば最近の話題では、スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ『戦争は女の顔をしていない』や逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』とか。

戦争を学ぼうと思えばいくらでもテキストはあると思うのだ。文学だけではなく映画やアニメ(戦争賛歌のものもあるが)でも疑似体験することは出来る。知らないというより知ろうとしないのは、今の社会が戦争によって潤っているところもあるからだ(現政権はそれを維持したい。アメリカ傘下のままがいい)。この話は長くなりそうなので、また別の機会に。

もう一つこれは戦争とは関係ないのだが、猫田道子『うわさのベーコン』を紹介している。こちらは分裂病(統合失調症)を擬似体験出来る読書。高橋源一郎は読書ナビゲーターとして優れているし、とんでもない本を紹介してくれる。

第4章 ぼくらの戦争なんだぜ

高橋源一郎の戦争文学案内は、「飛ぶ教室」でもやったが、それ以外にも。

向田邦子『父の詫び状』から「ごはん」

林芙美子『ボルネオ・ダイヤ』

古山高麗雄『プレオー8(ユイット)の夜明け―古山高麗雄作品選』

後藤明生『引揚小説三部作──「夢かたり」「行き帰り」「嘘のような日常」』

藤原てい『流れる星は生きている』

詩、金子光晴『おっとせい』

第5章 「戦争小説家」太宰治

「高橋源一郎の飛ぶ教室」でも取り上げられていた『一二月八日』『散華』『惜別』を読む。私も太宰フリークであるが、太宰が小説を書いていた時期がずっと戦争だったとは言われるまで気がつかなかった。イメージ的に太宰は戦争を表には出していないで、恋愛小説や家庭小説のたぐいだと思っていたのだが、あらためて読むと確かに戦時に書いていたのだ。

『十二月八日』のラストの銭湯に行く場面での夫のセリフは誤読であると思う。

「お前たちには、信仰が無いから、こんな夜道にも難儀するのだ。僕には、信仰があるから、夜道もなお白昼の如しだね。ついて来い。」

この信仰は「神道」だと思うのだが、高橋源一郎はあえてそれを「文学」として誤読するのだ。なるほど「文学」に変えるとそれは太宰の言葉として受け取ることが出来る。メタレベルの読みだとは思うが。太宰がこんな暗い時代にも明るく道化て見たのは事実なんだから。

『散華』では死を美と繋げすぎなような気がする。文学における一つの約束みたいなものかもしれないが、太宰もそれで自死しなければならなかったのだと思うのだ。太宰が自死したから三島も自死せざる得なかったのかもしれないと感じてしまう。「文学のために死んでください」。もうそういう文学は流行らないと誰か言ってよ。

『惜別』は見事に魯迅『藤野先生』の本歌取りで太宰のメタフィクション作家としての才能を余すことなく伝えている。日中戦争時に敵方の文学者の伝記を書いているのだから。

この本を書いている最中にロシアのウクライナ侵攻があったのだ。ゴーゴリがウクライナ出身の作家だとか普段はあまり意識しないで読んでいる。国で作家を読んでいるわけでもないので。文学という共通圏だよな。ロシアの作家もウクライナの作家も中国の作家も日本の作家も。文学が面白ければ国境関係なく読んでいる。思想も関係ないのかもしれない。セリーヌなんて極右の作家だと言われているけど『なしくずしの死』は面白かった。ヴォネガットが3点リーダーを多用することで影響を受けているんだよな。そういうことだった。

古市憲寿の小説は、つまらん。それだけは確かだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?