騙り部の「鬼」のドキュメンタリー

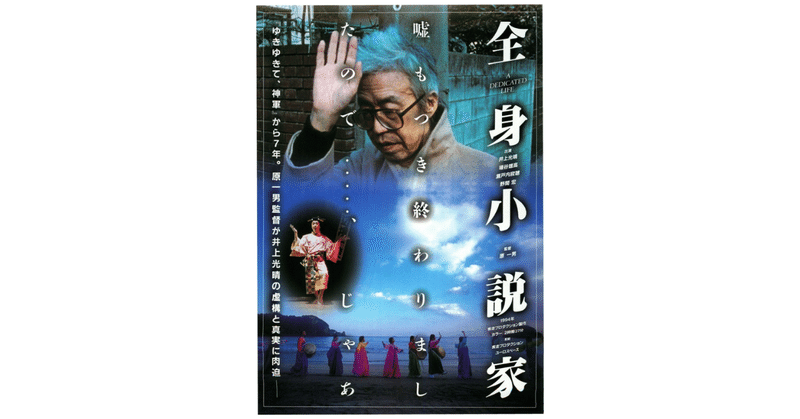

『全身小説家』(1994年/147分/日本)監督原一男 出演井上光晴/埴谷雄高/瀬戸内寂聴/金久美子/山本与志恵/磯春陽

解説

作家・井上光晴の〈虚構と現実〉を、彼が癌により死に至るまでの5年間を追い描いたドキュメンタリー。「ゆきゆきて、神軍」(87)の原一男監督作品。「地の群れ」「虚構のクレーン」などで知られる戦後派の作家・井上光晴は、昭和52年に佐世保で文学伝習所を開いた。以後全国13ケ所に広がったその伝習所を中心に、彼は各地方で体当たりの文学活動を実践してきた。映画はその伝習所に集った生徒たちとの交流や、そして特に伝習所の女性たちが語るエピソード、文壇で数少ない交友を持った埴谷雄高、瀬戸内寂聴らの証言を通して、井上光晴の文学活動、〈生〉そのものを捉えていく。撮影準備直後、井上にS字結腸癌が発生し、いったん手術は成功するもののやがて肝臓へ転移していく。カメラは彼がその癌と戦う姿も生々しく撮り続けるが、平成4年5月、遂に井上光晴は死を迎える。映画はさらにその井上自身の発言や作品を通して語られた彼の履歴や原体験が詐称されていたということ、つまり、文学的な虚構であったという事実を、親族や関係者への取材を通してスリリングに明らかにしていく。そしてその虚構の風景を、映画はモノクロームのイメージシーンによって再現する。フィクションの映像をドキュメンタリーの中に取り入れることによって、まさに〈虚構と現実〉を生きた文学者の全体像に迫ろうとした、渾身の作品となった。94年度キネマ旬報日本映画ベストテン第1位、同読者選出日本映画ベストテン第4位。

『あちらにいる鬼』が甘すぎるじゃないかと思って原一男のドキュメンタリーを見る。これは井上光晴の文学者(表現者)としての一面を追ったもので、家庭人としての映画ではないので、そこが根本的に『あちらにいる鬼』とは違う。

最初に観た時の感想。

埴谷雄高に嘘つきみっちゃんと言われた井上光晴のドキュメンタリー。取り巻きに囲まれてストリップする作家の姿を観てなんなんだと思ったが、祖父さんが旅芸人の役者でその影響だと。それは嘘だと暴かれるが、ファンはそんな井上光晴を愛しているのだった。女性ファンとの擬似恋愛とか。

祖母が霊媒師で炭鉱事故で亡くなった人を呼び出し、光晴が口述する。炭鉱での事故死は悲惨なのが多いので即死したというのが一番で、そして家族が聞きたいことを話してやる。虚構だが嘘はないという。ある日朝鮮人の人がやってきたのでデタラメな朝鮮語を話したらバレてしまったという。(2016.04.26)

5年間の密着ドキュメンタリーなのだが、その中で癌宣告に死まで行くので、ほぼ井上光晴の晩年の作家生活と言ってもいいかも。その中に井上光晴の虚構(フィクション)についての考え方が伺え、最後に監督の原一男が実証する映画となったのが素晴らしかった。

それは井上光晴の自称経歴がまったくの虚構であったこと。それはキーセン(韓国の売春婦)となった初恋のロマンティック・ラブという愛の妄想なのだが、それを再現ドラマ化しているのも素晴らしい。つまり想像力というものはそういうものなのだ。

それが芸術になるのは、作者のアート(技術)であり原一男は井上光晴のその騙りのアートを映し出すのである。それはまさに幼い時の炭坑での霊媒体験によって培われたものだった。巫女的な素質というのは語り部には必要なのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?