68万件の交通事故のマッピングと分析話、40~50代もTikTok参考にマンション買ってる話(コンワダさん33週目)

こんにちは、株式会社アーキロイドの津久井です。今週も社内で話題になった事例(コンワダさん)からいくつかをご紹介します。バックナンバーはこちら。

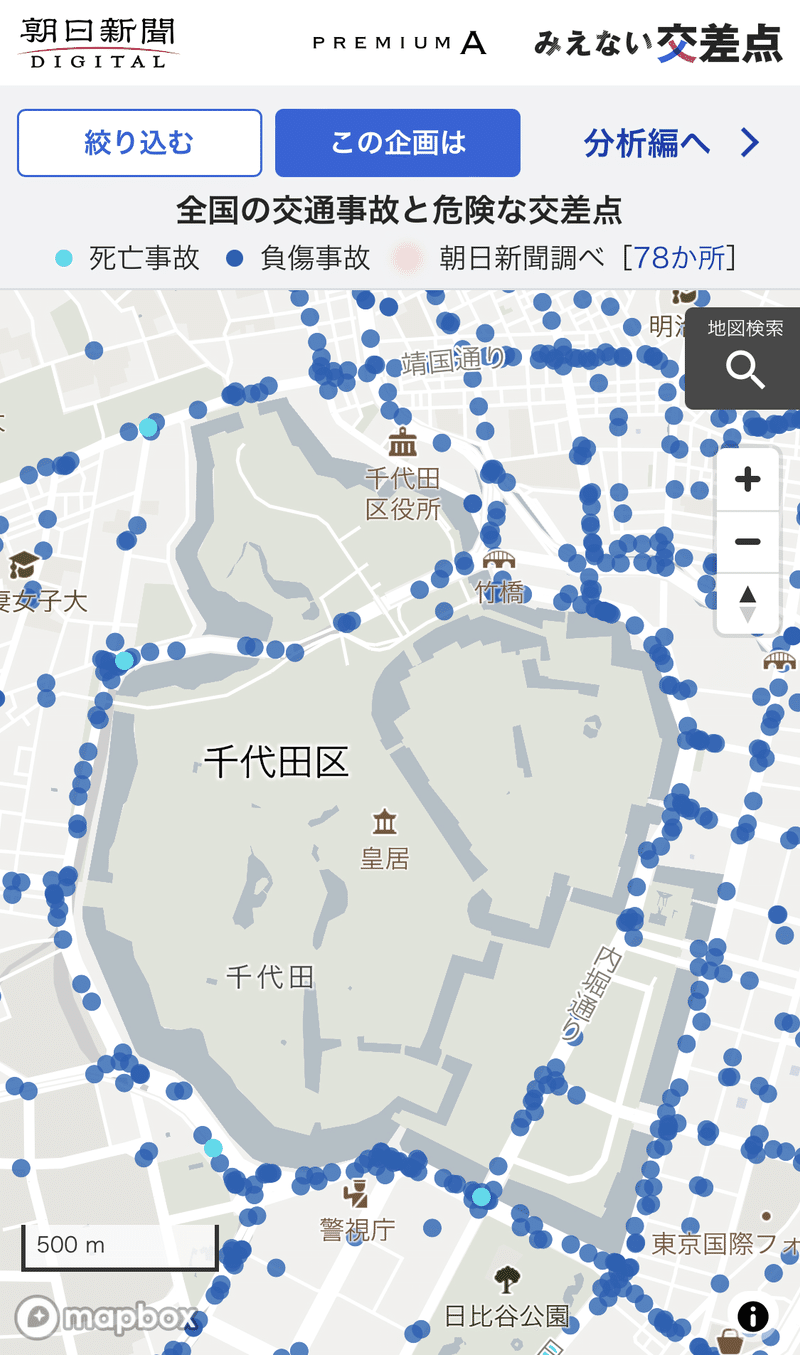

ピックアップ事例: 全国68万件の交通事故現場を地図上に可視化、危険な交差点が一目でわかるマップ「みえない交差点」

―――「みえない交差点」マップについて

警察庁が公開した2019年~2020年に発生した68万件の人身事故データ、国土交通省が2022年3月に指定した事故危険箇所から、交差点のみをマッピングした「みえない交差点」のマップを朝日新聞が公開しました。

自分の家の周りやよく遊びに行く場所、学校やオフィスの近くを確認してみると良いかもしれません。特に運転して行く場所の場合はチェックしておいた方がよいでしょう。

▲事故を可視化したマップ、都市圏の密集度がすごいですね。

▲浜松町駅から当社までの道を確認。ちょっと事故起きてる…

▲皇居の周りでも負傷事故たくさんあるんですね…

―――「みえない交差点」の分析編、筆者の感想を添えて

朝日新聞ではデータのマッピングだけでなく、分析編のページを別に用意しています。こちらがなかなか面白いです。

これは歩行者又は自転車が事故にあった交差点の特徴をグラフ化したもので、縦軸が道路幅の広さ、横軸が速度制限です。速度制限のない細い道路の交差点で事故が多いのは想像に容易いですが、実は大通りでもなく細道でもなく、どこのまちなかにでもある「普通の交差点」での事故が一番多いのです。グラフの真ん中あたりにある大きな丸は、時速30~40キロ制限で中くらい(5.5~13m)の幅の道路での事故が一番多いことを示しています。該当する交差点の絶対量が多く、比例して事故件数も多いということも推測できますし、もしかしたら普通の道だとみんな注意散漫で事故りやすいのかもしれません。

その他にも、月別・時間別に分析すると「秋の夕暮れ」に死亡事故が多発していること。実は交差点の事故(41.8%)より、単路での事故(50.7%)のほうが少しだけ多いこと。などが分析結果として示されています。

▲Gigazineの記事に、マップの使い方がよく説明されています。

―――この事例について

これまでもコンワダさんシリーズで、webマップに様々な情報を可視化する事例を取り上げてきました。本事例のベースマップはこちらもコンワダさんに何度も出てきているmapbox(@mapbox_jp)です。

マップに情報を重ねてオープンにすることは、その事柄の非専門家、つまり私達の多くにとって、これまで知り得なかった情報にアクセスできる機会を与えます。しかもそれは高い一覧性と検索性を併せ持ち、私達でも少し眺めていると何かしらの傾向を抽出できる場合があります。

世の中には、根拠が曖昧だったり、根拠があってもその切り取り方や伝え方に(無意識のバイアスも含めて)メディアの意図が盛り込まれていることがあります。間違っているわけではないけど誤解を孕む情報が溢れているのです。だからこそ生に近い、低レイヤの情報にアクセスできることは重要です。とはいっても68万件の事故のデータをエクセルどうぞ、と言われても困りますよね。

旧来は「膨大な情報から何かが分かる」という体験は難易度が高かったので、情報を飲み込みやすいようにメディアが記事という形に料理して提供してくれていました。オープンなwebマッププラットフォームができたことで、これまでよりナマに近いデータ、いわば食材にアクセスできるようになりました。食べ方は各人に委ねられています。各々が知りたいことを知るために、自由に使うことができるわけです。私が冒頭でやっていたように自分の生活圏内の事故現場を確認したり、東と西、沿岸部と内陸部など、事故の多さを視覚的に比較して考察することもできます。朝日新聞の分析編も料理の1レシピに過ぎません。個人が独自の指標で分析することだってできてしまいます。誰もが膨大な情報にアクセスできる、そして中身がわかって使える、ということは情報化社会の象徴的事象だと感じます。

その他の事例

その1: X世代は「YouTube」や「Twitter」を参考にマンションを買う!

物件のVR内覧ができる3Dコミュニケーションプラットフォーム「ROOV」を提供する株式会社スタイルポートが、コロナ渦で居住用新築マンションを購入したX世代(40~50代)の100名を対象に行なった「X世代マンション購入者の行動変容」に関する調査です。

今年2月に発表した、ミレニアル世代が購入時に参考にしたもので最多だったのがTwitterの70.3%で、そのうち96.8%が意思決定に影響したと回答したそうです。

今回の調査では、X世代でも不動産ポータルサイトの52.0%に肉薄する51.0%の人がYoutubeを参考にしていました。リアルな口コミ、動画や画像、情報量の膨大さ、最新情報にアクセスできると言ったメリットを上げています。売り手やコンサルタントなどのいわゆる”プロ”が発する情報ではなく、一般客サイドの意見に多く触れられることは意思決定における大きな安心材料になるのでしょう。

本調査で39.0%の人がTikTokを参考にしたと回答しており、(私の中では)若者の間で流行しているイメージの強いSNSも情報元として有力であることが印象的でした。X世代よりおじさん化している…?

その2:UE5のCitySampleは漫画シーンでも活躍?

コンワダさん31週目で紹介したCity Sampleについて、漫画家の浅野いにおさんのTweet(2週間ほど前の)を見つけました。漫画家もゲームエンジンを背景に絵を描くんですね。たしかに実在する街でないところから背景をサンプリングできるので、創作活動においては都合の良いことも多そうです。実在/非実在を問わず、都市の精巧な3Dモデルは様々なクリエイティブシーンに不可欠になっていくでしょう。

Unreal Engine5正式版が来た!無償のCityサンプルのクオリティが高すぎる!普段の漫画の背景に使う写真加工と同じ処理(わかりやすいようにこれは処理のみで追加の描き込みはほとんどなし)で、そのまま使えそう…。 pic.twitter.com/WnDtVOcGuZ

— 浅野いにお/Inio Asano (@asano_inio) April 8, 2022

▲31週目コンワダさんはこちら

その3:How Will we learn together?

我々はいかに「ともに学ぶ」か。建築や都市に関心を寄せる7大学8研究室のメンバーが互いの関心を会場で展示します。

上野にある東京芸大の陳列館で開催されている展示です。学生時代に在籍していた研究室が参加しているので見学してきました。会期はこの土日まで。上野・谷根千エリアにご用の方はぜひお立ち寄りください。

まとめ

今週もお読みいただきありがとうございました。情報をテーマに専門家/非専門家、プロ=ビジネスサイド/一般客サイドの対比に触れる回となりました。「業界のパラダイムシフト」という言葉をよく聞きますが、様々な情報がオープンになる、その情報が読み取れるようになることで、情報格差の上に成立していた多くの事柄が大転換を迫られつつある。そんな感覚を覚えています。最後に「スキ♡」を押して頂けると励みになります。

「今週、社内で話題になった事例」 について

株式会社アーキロイドの社内で話題になった事例(ニュース、リリース、書籍、動画、論文などなど)のうち、いくつかをご紹介します。元記事の配信時期は必ずしも今週とは限りません。数ヶ月前、数年前のものもあるかもしれません。

社外にこれを発信することで、

①アーキロイドメンバーが日々どのようなことに目を向けているのか、を知ってもらいたい。

②せっかく読んでもらえるなら有益な情報をお届けするために、自分たちの情報感度をもっと高めていきたい。

という目論見があります。

メンバーも大半が30代に差し掛かってきたので、備忘録という意味合いが一番強いかも。ご笑覧ください。

【バックナンバー】はこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?