VR(virtual reality)と言う造語とアントナン・アルトー

・VRと言う造語を産み出したアントナン・アルトー

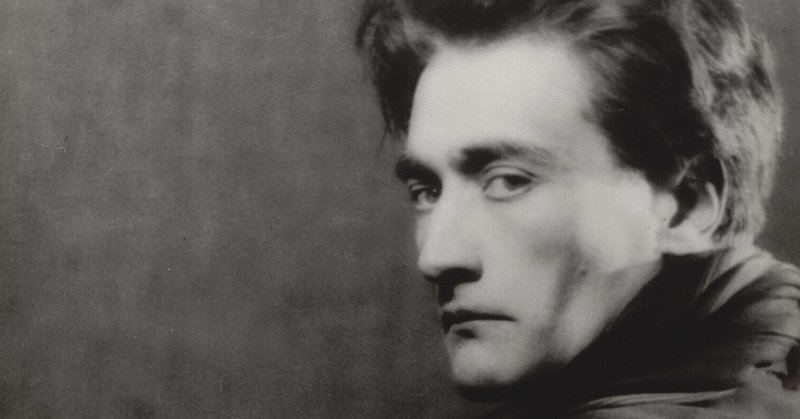

アントナン・アルトー(Antonin Artaud, 1896-1948/フランスの俳優・詩人・小説家・演劇家)

バーチャル・リアリティ(virtual reality/仮想現実)という単語は元々アルトーが造語した芸術用語だ。

「バーチャル・リアリティの父」と呼ばれるジャロン・ラニアー(Jaron Zepel Lanier,1960- /US-コンピューター科学者・哲学者)たちにより、仮想現実を意味する言葉として援用(えんよう)された。

「VRとは、人々がもっと素晴らしく芸術的な方法で、より多くコミュニケーションすることに長(た)けていく未来への道筋です。」-Jaron Lanier(2018)

・略歴-Antonin Artaud

1896年、マルセイユで生まれる(両親はギリシャ人)

そして、特筆すべきは、 幼少に患った髄膜炎の後遺症の痛みに耐えるために、一生を麻薬を服用し続けた。

(辛い痛みと、その処置だったが、それが功を成す事もあるものだ)

1920年代からは、詩人として、また、俳優として活動している。その時期に、シュールレアリスム運動にも参加した。

ただ、1928年には、視点の相違もあり、アンドレ・ブルトンから除名される。

アルフレッド・ジャリ劇場を創設し、身体演劇である「残酷劇」を提唱。現代演劇に絶大な影響を与えた事は確かだ。

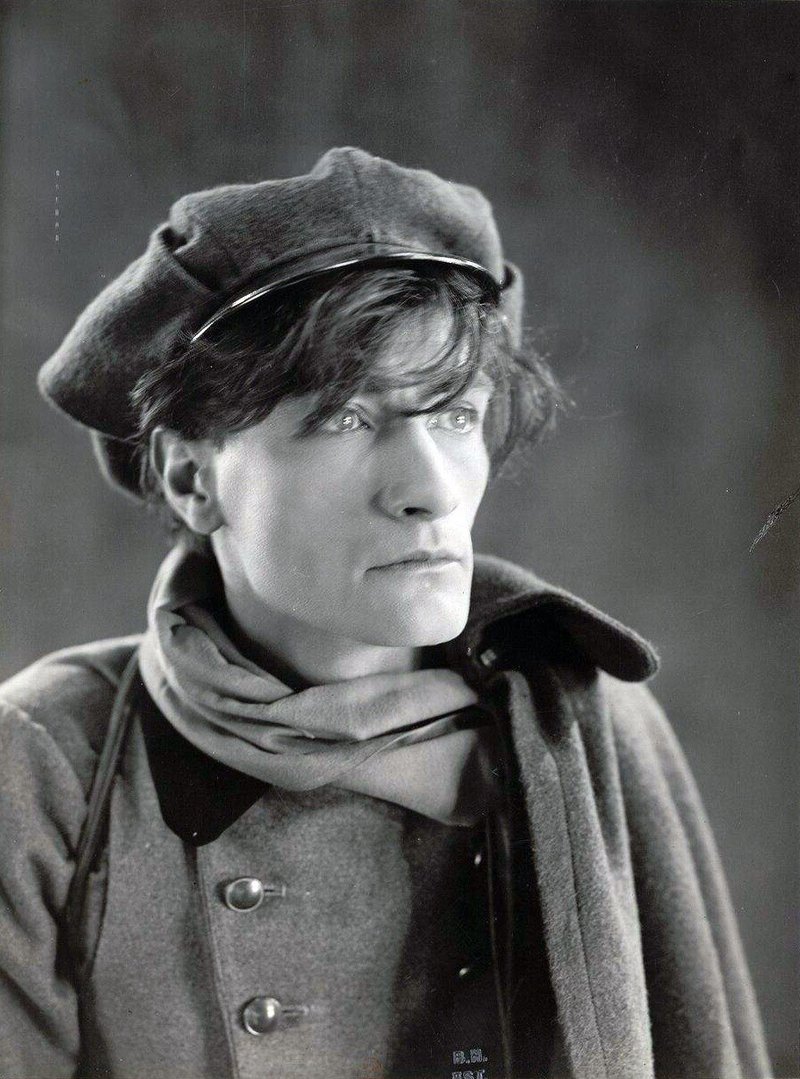

1926年、映画「ナポレオン」アベル・ガンス(Abel Gance,1889-1981/仏)監督に、出演している。

1927年、映画「裁かるゝジャンヌ」カール・テオドア・ドライヤー (Carl Theodor Dreyer, 1889-1968/デンマーク)監督に出演。

同1927年には、映画「貝殻と僧侶」(The Seashell and the Clergyman)ジェルメーヌ・デュラック監督(Germaine Dulac,1882-1942/仏)の脚本を手掛けた。

この「貝殻と僧侶」は、最初のシュルレアリスム映画とクレジットされている。

The Seashell and the Clergyman

「アンダルシアの犬」(1929年)ルイス・ブニュエルとサルバドール・ダリの共同監督作と並列に評価されことが多い・・

1936年、統合失調症で精神病院に収監される。

1946年5月、アンドレ・ブルトンたちの助力で退院した。

その入院のスパンは、10年だ・・

この間の体験記でもある「ヴァン・ゴッホ:社会による自殺者」でサント=ブーヴ賞受賞。(Charles Augustin Sainte-Beuve, 1804-1869/Paris)

その思想は、ジル・ドゥルーズ(Gilles Deleuze, 1925-1995/仏-哲学)やピエール=フェリックス・ガタリ(Pierre-Félix Guattari、1930-1992/仏-哲学)やジャック・デリダ(Jacques Derrida, 1930-2004/仏-哲学)に影響を与えたと言われる。

その演劇のロジックは、ピーター・ブルック(Peter Stephen Paul Brook CH CBE、1925- /UK- 映画監督・演劇プロジューサー・演出)に引き継がれている。

1948年3月4日、パリ郊外イブリーの療養所にて死去、51歳だった。

アントナン・アルトー(Antonin Artaud)-(public domain)

(註)器官なき身体:アントナン・アルトーの言葉をもとに、「アンチ・オイディプス」-1972年出版でドゥルーズとガタリが展開した哲学的概念。 全体像より、部分が讃美される、いわゆる、哲学的な文脈だ。

Amazon

(追記)VRから、ずいぶんとズレてしまった・・全体像より、部分が・・といことで

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?