みんなの「み」の穴の中

心は言葉でできている、と言ったのはジャック・ラカンだ。

それで最近は、「み」のことが気になっている。

「わかりみ」の「み」は「みんな」の「み」だって思うから。

でも、みんなって一体、誰だ?

わかりみが深い、優しみがある、うれしみ、よさみ……。この数年のうちに、たくさんの「み」が周囲に溢れた。いずれの「み」も新鮮な響きをたたえている。使うと楽しく、小気味が良い。けれども、どうしてだろう。「み」が増えれば増えるほど、自分自身から遠ざかってゆく気がする。

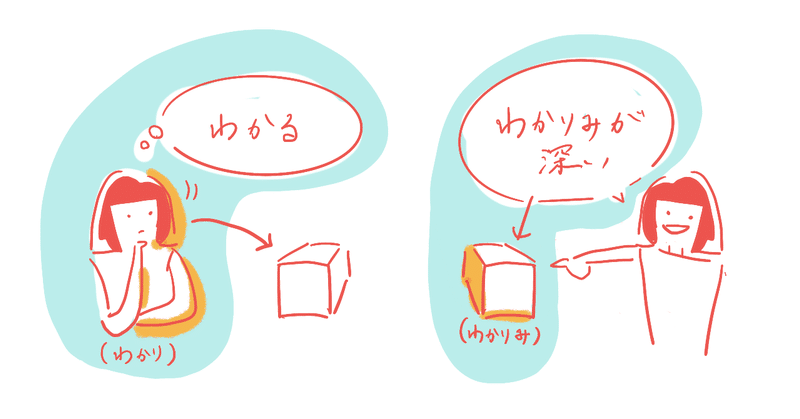

「わかりみが深い」と口にしてみる。

すると、「わかる私」が消え去って「わかりみのある何か」が立ち現れる。「わかる / わからない」の主題は「何か」が引き受けてくれる。「自分がそれをわかるかどうか」は、他人事になる。

「私はわかります。なぜなら……」と話し出すとき、個人的な考えを紡いでゆくことは容易だ。

だが、「わかりみ」からはじめると、ことは少々厄介になる。「これはわかりみが深いです。なぜなら……」という言葉のあとに、自分のことを取り出してみせるのは難しい。個人的なことがらを排除し、「これ」についてばかり語ってしまう。

どうやら、「み」というやつには、「自分の問題」を「他人事」にしてしまう作用があるようだ。

こんな風に、あたらしく生まれてくる言葉たちには、今を生きる人びとの気分が詰まっている。

しばしば批判の対象にもなる新・敬語「よろしかったでしょうか」。この言葉にもまた、「いま・ここ」の重みから過去へと逃れようとする身振りが、含まれている。

「よろしいですか?」と問いかける1対1の関係から、「よろしかったでしょうか?」と後ろを振り返る、少しだけ距離のある関係へ。眼前で起きていることを過去形で表現することで、私たちは、差し向かいの窮屈なやりとりから目をそらし、安全な個室を手に入れる。

では一体、「み」で手に入れたいものは、何なのだろう?

それを探すために、まずは、思い切り逃げてみようか。

過去の話から始める。

「自分」を降りるのは気持ちいい

エーリッヒ・フロム。ナチズムに傾倒していったドイツについて、リアルタイムで論じた思想家だ。フロムは『自由からの逃走』の中で、「人は、寂しかったり無力感に苛まれたりしているとマゾっぽくなる」と警告した。

マゾヒズム的努力の様々な形は、けっきょく一つのことをねらっている。個人的自己からのがれること、自分自身を失うこと、いいかえれば、自由の重荷からのがれることである。

エーリッヒ・フロム(1987)『自由からの逃走』東京創元社、p.170

自分自身から逃れようとする気持ち。その動機は、孤独だ。

なるほど、「わかる私」を抹消してしまえば、孤独も消える。自分自身が消えるとき、他者との隔たりも消えうせるだろう。快楽のことを「忘我」と表現するぐらいだ。消滅の瞬間は、気持ちが良いに違いない。

自分自身から逃れた結果、人は何になるのだろうか。

フロムは予言する。大きな何かになるのだ、と。権力そのものと一体化するのだ、と。

かれは権威を讃え、それに服従しようとする。しかし同時にかれは自ら権威であろうと願い、他のものを服従させたいと願っている。

エーリッヒ・フロム(1987)『自由からの逃走』東京創元社、p.182

なんだか、おそろしい話である。

昔の話だ、と思うかもしれない。「私たち」は、歴史から学んできたでしょう? と。私も、ちょっと、そう思う。あなどる気持ちがある。

「み」で主体を降りるうちに、大きな何かになってしまうなんて、いくらなんでも考えすぎだ、と。

でも。

心は言葉で作られるんじゃなかったか?

だから、「大きな何か」のほうへ、もう少し潜ってみたい。

うつろな穴の中で

1966年、ミシェル・フーコーは著書『言葉と物』において、「言葉という存在がわれわれの地平の上でますます明るく輝きつづける一方で、人間は死滅する」と霊験あらたかな予言をした。それに対し、ベネディクト・アンダーソンが冷静なツッコミをしている。「その<われわれ>って誰や?」と。アンダーソンはさらに、(今度はデリダについて)以下のように看破する。

その[『われわれ』という]代名詞が表示するうつろな穴の中に、企てのアポリアがひそんでいるのだ

G・C・スピヴァク著、上村忠男訳(2008)『サバルタンは語ることができるか』みすず書房、p.64

すごく乱暴に言い換えれば、「われわれ」とかいう、うつろな集合体になるから、おま、問題がどん詰まるんやないか! というツッコミである。

その穴は、うつろであるがゆえに、支配へと通じる。

言葉が「私」を降りたまま「みんな」と接続するとき、その先にあるのは戦争だ。

飛躍しすぎ?

そうかもしれない。

でも、このまま飛ぼう、穴の中へ。穴があったら奥まで見たいのが人情だ。

さて。

まさに「うつろな穴の中で踊り狂う」ような凄まじい漫画作品がある。

第20回文化庁メディア芸術祭漫画部門新人賞を受賞した、清家雪子『月に吠えらんねえ』。近代日本と詩人の関係について、ファンタジーの跳躍力で切り込んでゆく、スリリングな作品である。本書の5巻に収録された第23話では、主人公・萩原朔太郎(らしきもの)が詩人と戦争について以下のように語る。

国民の精神を一方向にまとめたいお上が歌の力に目をつけるのは当然だよ

もともと日本人の最初の流行歌は軍歌だったんだし

(中略)

戦争詩の時代

それは詩集が最も多く発行された時代

はじめて詩が社会の要請に応えた時代

(中略)

ひとりの夢より

みんなの夢を

清家雪子(2016)『月に吠えらんねえ 第5巻』講談社、pp.240-246

言葉と音の力が、大きな穴を作る。それはきっと、ひどく魅力的な穴だ。

中野敏男の著書『詩歌と戦争』では、「1923年に起きた関東大震災後の気分」について、以下のように考察する。

(ナショナリズムの気分が民衆の間で育ち始めたときに、)

まさにそこを襲った大震災が、人々の内に潜む不安を痛切に増幅させ、日本人という「本質」を共有する者同士で絆を強めようという志向を強力に駆動したというのであれば、それは今日の東日本大震災後の社会心理状況から類推しても十分に理解可能なことです。

中野敏男(2012)『詩歌と戦争 白秋と民衆、総力戦への「道」』NHK出版、pp.116-117

不安な心から「絆」を求める当たり前の心情が、穴の中で視野を失うとき、「われわれ」にとって「ひとつの正義」が共有される。

ただひとつの、うつろな正義は、不正義を攻撃しはじめる。

1941年、日本は太平洋戦争を開始する。開戦から2年後、学徒出陣が始まる。その年に発表された戦意高揚詩の一部を抜粋しよう。

当時の日本では、たとえば、こんな言葉が使われていた。

おまへたちも/戦ふのだ。戦争に参加するのだ。/おまへたちの/おぢいさんもおばあさんも/おとうさんもおかあさんも/おにいさんもおねいさんも/みんなが みんな/心をあはせて/戦争をするのだ。/日本の国民の全部が/力をあはせ/心をひとつにして/闘ふの秋(とき)だ。

杉浦伊作(1943)「闘争詩譜(かちどきのうた)」『撃ちてし止まむ』元元書房、p.42

おそろしい詩のように感じられるだろうか。

私にはなんだか、既視感のある言葉の羅列に思われた。それで、ちょっといじってみることにした。「戦い」を「労働」に置換してみる。

おまへたちも/働くのだ。労働に参加するのだ。/おまへたちの/おぢいさんもおばあさんも/おとうさんもおかあさんも/おにいさんもおねいさんも/みんなが みんな/心をあはせて/労働をするのだ。/日本の国民の全部が/力をあはせ/心をひとつにして/働く秋(とき)だ。

白状しよう。

私はうっすらと、「労働、頑張ろうかな。えへへ」という気持ちになった。この詩への既視感は、自分の心にある、戦争詩への受容性だった。近い未来に戦争が起きたなら、私はこの詩を違和感なく受け入れるのかもしれない。もしかすると、胸を震わせるのかもしれない。

力を合わせて頑張るのは、とても素敵なこと。

でも、「心をひとつに」し続けると、穴から出られなくなる。

みんなの夢より、私の悲しみを

悲しみに言葉を与えよ、と、シェイクスピアは言った。さもなくば破裂してしまうぞ、と。

感情を言葉にしてゆく作業そのものが、暴力性を解体する。

最近Twitterで話題になった新書『ケーキの切れない非行少年たち』。本書の中では、「少年たちの非行の原因の一つは<感情と言葉の関係>にある」と指摘されている。

気持ちを言葉で表すのが苦手、すぐ「イライラする」と言う、カッとするとすぐ暴力や言葉が出る、という子どもたちがいます。こういった子どもたちは何か不快なことがあると心の中でモヤモヤしますが、いったい自分の中で何が起きているのか、どんな感情が生じているのかが理解できず、このモヤモヤが蓄積しやがてストレスへと変わっていきます。

宮口幸治(2019)『ケーキの切れない非行少年たち』新潮社、pp.57-58

少年たちの心の中で起きていることが、言葉の不足によって本人に認識されない、という指摘は示唆に富む。

「少年たち」に限らない。

トラウマのせいで私たちは何も言えなくなるが、そこから抜け出せる道には、言葉が敷き詰められている。一つひとつを慎重に敷き詰めていくうちに、ようやく物語全体が明らかになる。

ヴァン・デア・コーク,ベッセル著、柴田裕之訳(2016年)『身体はトラウマを記録する』紀伊国屋書店、p.380

結局のところ、言葉でやるしかないのだ、と私は思う。自身の感情に対して、慎重に言葉を選ぶこと。容易に「われわれ」にならないこと。それが状況を変えてゆくのだと。

「自分を降りない言葉」を選び続けることは、ある言語との一時的な別れをも招きうる。伊藤詩織の手記『ブラックボックス』には、現実に対峙するために選択された「強い」言葉が穿たれている。深い敬意を込め、以下に引用しよう。

それまで「やめて下さい」と繰り返していたが、それではあまりに弱すぎた。私はとっさに英語で言った。

「What a fuck are you doing!」

(中略)

女性が目上の男性に対して使える対等な抗議の言葉は、自然には私の口から出てこなかった。そもそも日本語には存在しなかったのかもしれない。

伊藤詩織(2017)『ブラックボックス』文藝春秋、p.52

「古き良き日本語」というものがあるとして、それが自分を壊すときがきたならば。日本語と別れる、という道が、選ばれうるのだ。

最小単位で想像する

先に挙げた『ブラックボックス』の初版奥付日である2017年10月20日と同日。奇しくも、あいちトリエンナーレ2019のテーマが発表されていた。

テーマは「情の時代」。

ステートメントでは、以下のようなエピソードが紹介されている。

2015年、内戦が続くシリアから大量に押し寄せる難民申請者を「感情」で拒否する動きが大きくなっていた欧州各国の世論を変えたのは、3歳のシリア難民の少年が溺死した姿を捉えた1枚の写真だった。この写真をきっかけに、ドイツとフランスは連名で難民受け入れの新たな仕組みをEUに提案し、続いてイギリスもそれまでの政策を転換して難民の受け入れを表明した。欧州を埋め尽くしていた「情報」によって作られた不安を塗り替えたのは、人間がもつ「情」の中でもっとも早く表出するプリミティブな「連帯」や「他者への想像力」ではなかったか。

参考:公式HPお知らせ(2019/08/20 05:00現在)

これは、ひとつの答えだ。

小さなものへの想像力を駆動すること。「難民」ではなく「3歳のシリアの少年」として存在する、具体的な他者から目を逸らさないこと。それが、穴に落ち続けることを防いでくれる。穴から這い出す梯子になる。

私には、溺死してゆく3歳の少年の気持ちは「わからない」。けれど、その想像の仕方は「わかる」。海岸に打ち上げられた少年の写真を見て、力なく投げ出された小さな両足に、個人的に傷つくことができる。多分、他の人たちにも、それができる。「私」として語り、「私」として他者を見つめることを通じて。

おわりに

「み」の話を始めたつもりが、こんなところに来てしまった。みんなの「み」すごい。

私は、新しい言葉たちが好きだ。「み」にも、親しみを感じている。「み」には、観察しようとするもの同士の連帯がある。「自分の気持ちを出し過ぎず、いろんなことを慎重にやっていこうね」というクールさがある。私たちが「み」で手に入れたいものは、きっとうつろな穴なんかじゃなくて、安全な場所でのつながりなんだと思う。

けれども、善意の言葉がすべて良き穴に通じるわけではないことは、先に見て来た通りだ。だから、時々は「み」から降りたい。「わかる」と「わからない」の間に立って、言葉を選びなおすために。

![]()

参考資料たち

よければアレしてください