痛みを語るということ|映画『トークバック』の感想ノートから②

①の続きである。

米サンフランシスコのとある刑務所から始まった、元受刑者とHIV / AIDS陽性者が『自分たちの人生』を言語化するための取り組み。

その様子を追ったのが、映画『トークバック 沈黙を破る女たち』である。

私はここで語られる、彼女たちの物語を聞いて、彼女たちはどこにも出口のない環の中にいたのではないかと思った。

以前、私の友人が「ひとがたくさん集まると、目には見えない『場の意思』のようなものが発生するように思う」という表現をしていて、通じるものがあるなぁ、と思ったものだ。

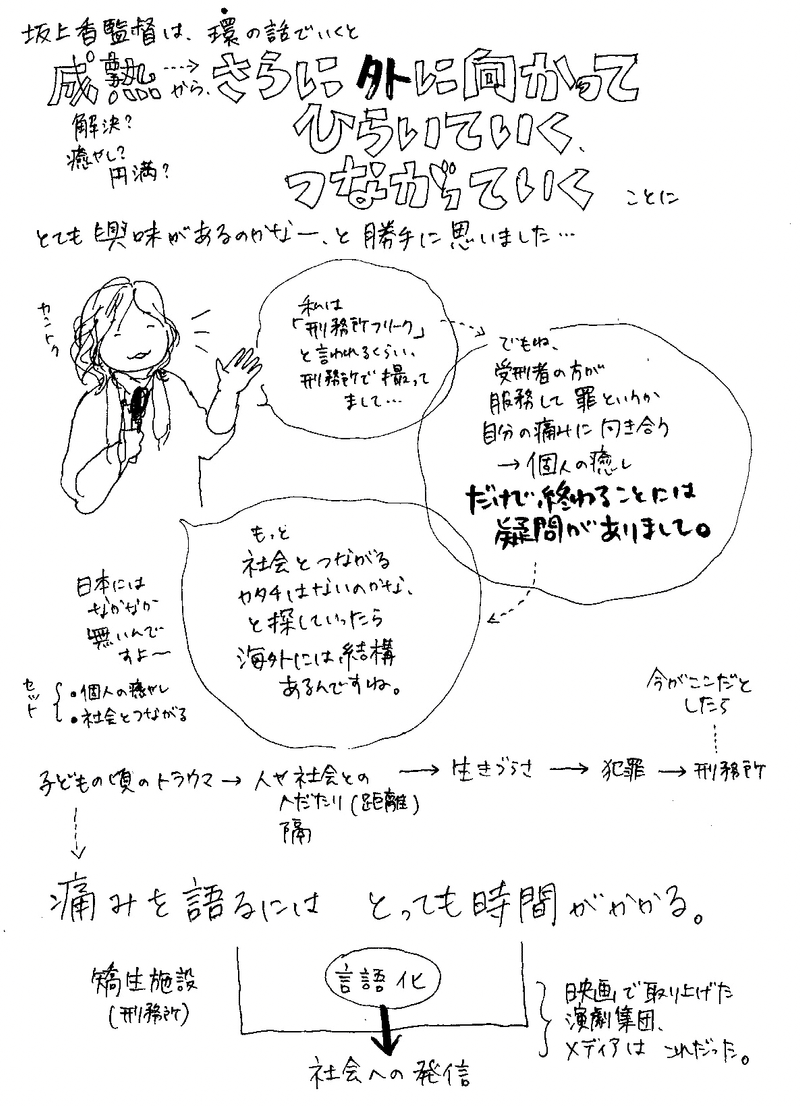

成熟から社会へ

上映後に聞いた、坂上香監督のお話で、すごく印象深かったこと。

うろ覚えなんだけど、坂上監督の言葉。

私は「刑務所フリーク」と言われるくらい、刑務所で撮っていまして…(笑)

でもね、受刑者の方が服役して、罪というか、自分の痛みに向き合う=個人の癒しだけで終わることには疑問がありまして。

もっと社会とつながるカタチは無いのかな、と探していったら、海外には結構あるんですね。

この「個人の癒し」と「社会とつながる」とがセットになっているカタチが日本には中々無いんですよ、とも監督は言っていた。

私が思うに、日本はここに向けて、まだまだゆっくり進んでいるところなのだと思う。

子どもの頃のトラウマ(痛み)が、行き場を求めて外に対する攻撃となって出るのか、内(自分)に対する攻撃となって出るのか。それは時と場合にもよるし、人それぞれだと思うけど、私はずっと、内に向かう方に強い関心があった。

「ツレがうつになりまして」が出版されたのが2006年、これによって心も風邪をひくのだという新しい概念が広く知られるようになったと思う。

(だが「風邪」という単語に、いずれ定型の生活に戻れるだろう、という含みを感じる)

それまで私は、大人になれば自ずと強くなれるものだと信じて疑わなかった。

だけど人は、ロボットとは違う。ナマモノだ。

私は世情に疎い方だと思うが、ニュース、新聞、書店で目立つところに置かれた本のタイトルや、SNSで見かける投稿から、世の中が少しずつ、傷つきました、疲れました、といわば弱音とも言われてきた《言葉》を、吐露し始めたのだなぁ、という印象を持っている。

外に対して己の内面を見せるということ

少し話が横道にそれるのだが、大好きNetflixで、『ムーブ・トゥ・ヘブン:私は遺品整理士です』という、韓国ドラマと出会って。

大号泣した。

ここで語りたいのは、主人公の叔父として登場する、チョ・サングという人物についてだ。

サングはプロのボクサーだ。

過去に傷害事件を起こして服役していて、退所後も金銭的な理由から、その事件を起こした違法賭博の試合から足を洗えないでいる。

そんな彼が、兄の死により、彼の息子である甥の後見人を託され、その資格を見極めるために3ヶ月という条件で、甥の仕事である遺品整理に従事するようになる。

ところ構わずタバコは吸うし、食べ散らかし、脱ぎ散らかし、アスペルガーである甥に対して配慮のかけらもない。

主人公の幼なじみが「ゴロツキ」と呼んだように、サングはもらうものがもらえればいい、と大層ふてぶてしい態度で登場する。

ところが、サングは嫌々ながら付き合い始めた遺品整理で、声なき死者の、語られなかった物語にふれるうちに、少しずつ変わっていくのだ。

変わった、というか、本来の感情の出し方に戻っていったと言う方が、私にはしっくりくる。

そう、サングは元々感情が豊かで、共感に優れ、内面を開けっ広げにするタイプなのだと思う。

最初こそ遺品整理の現場で悪いこと(うじ虫がわいていたり、死因が夫婦で心中をはかったこと)ばかりに目がいき、毒づくのだが、遺品整理を通じて死者の想いにふれたとき、誰よりも感動し、涙ぐみ、感嘆する表情を見せる。

主人公グルがアスペルガーで、感情をほとんど表情に出さないのと極めて対照的だ。

おそらく、ボクサーとして優れた資質を持ちながらも違法賭博に流れ、傷害事件を起こすに至ったのは(それも卑怯なやり方で巻き込まれて)、私はこの『感情を開けっ広げにする』のがあったのじゃないかと思う。

本来、感情を開放するのは安心できて、安全な場所に限るのが良いのだが、それを教わる機会がないと、開放的なまま社会に対面してしまう。

開放的な人間はとにかく感情が読みやすいので、防衛力が弱いまま、何かと他人から振り回されやすい。

他者との関わりで傷つくたびに、安心で安全な場所に戻り、自分の感情と向き合う機会が得られないとしたら。

ひとは自分の感情や意思を失い、無気力になっていくだろう。あるいは、自分を守るために外に対して殻を作り、ふてぶてしくもなるだろう。

サングはおそらく後者。

・

今、ネット上にこんなにも肩書きに『HSP』ってつけてる人が多いなんてと思っている。

HSPの説明を読むと当てはまる項目ばかりで、多分私もHSPなのだと思う。

だけど私はアダルトチルドレンの項目にも当てはまるし、発達障害の項目にも当てはまる。

要は、色々と特性のある人間で、定型社会で壁にぶつかりやすい、と自分では理解している。

HSPという概念で自分を表そうとしているひとはきっと、自分のトリセツを作ろうとしているのだと思う。

(もしかしたらHSPだから気を遣ってね、優しくしてね、というエクスキューズの意図もあるのかな)

自分の特性、弱さとも向き合い、それでも社会とつながれないか。

坂上監督が海外まで探しに行ったカタチは、日本語でもゆっくり実現しようとしているように思う。

傷みを語るには、とっても時間がかかる

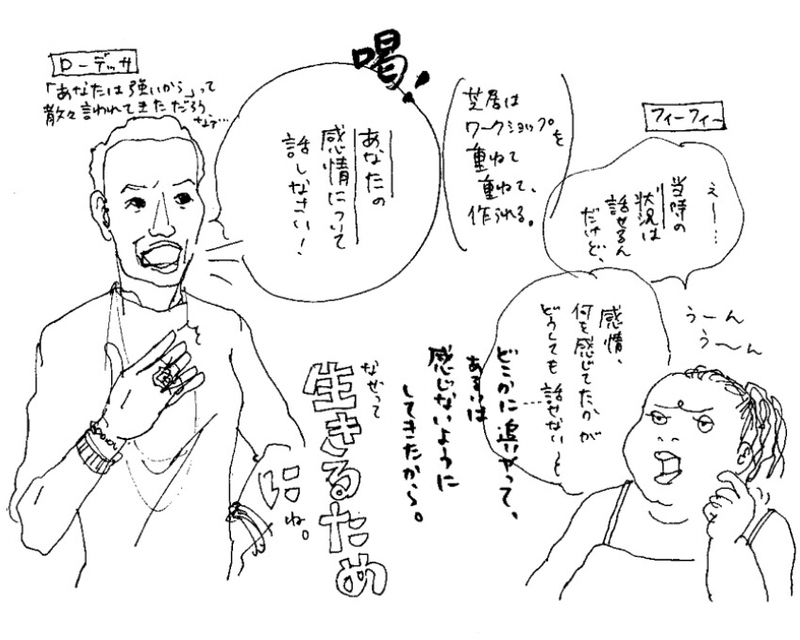

さて、この映画のキモでもある感情の言語化は、膨大な時間をかけて行っていく。

劇中、ワークショップの一場面。

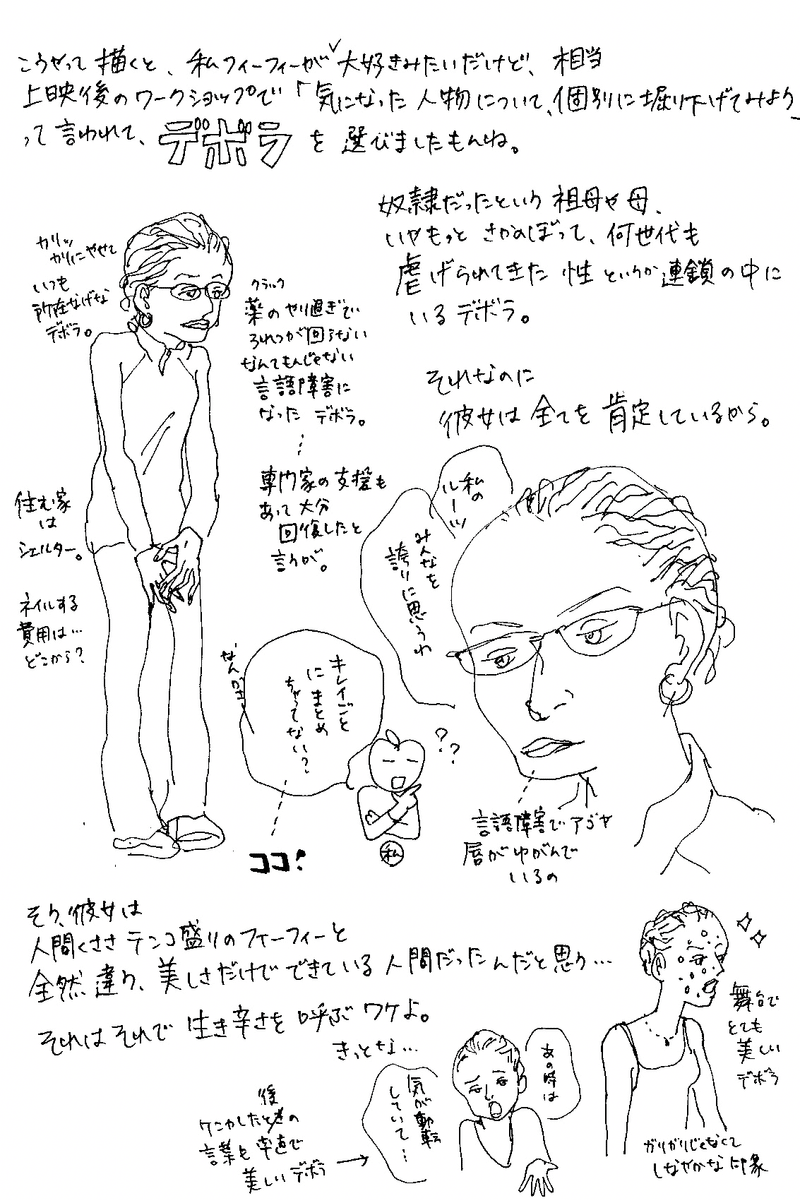

上映後のワークショップでは、「気になった人物について、個別に掘り下げてみよう」と言われた。

私は最初、人間くさくチャーミングなフィーフィーにしようかな、と思っていたのだが…やはりここは、「気になる」に正直に。

私が気になったのは、デボラの《美しさ》。

顎や唇が歪み、ひどい言語障害になるほど薬に蝕まれ、カリッカリに痩せこけて、他のメンバーといるとひどく所在なさげなのに、舞台ではしなやかで、息を呑む美しさだったのだ。

それに、彼女が語る《言葉》が、素晴らしく美しかった。

私は、その言葉がどうも表面的な印象で、綺麗事にまとめてしまってないか、と気になったのだ。

私は、『美しさ』が、その他の価値観を排除するように思っていたんだな…

・

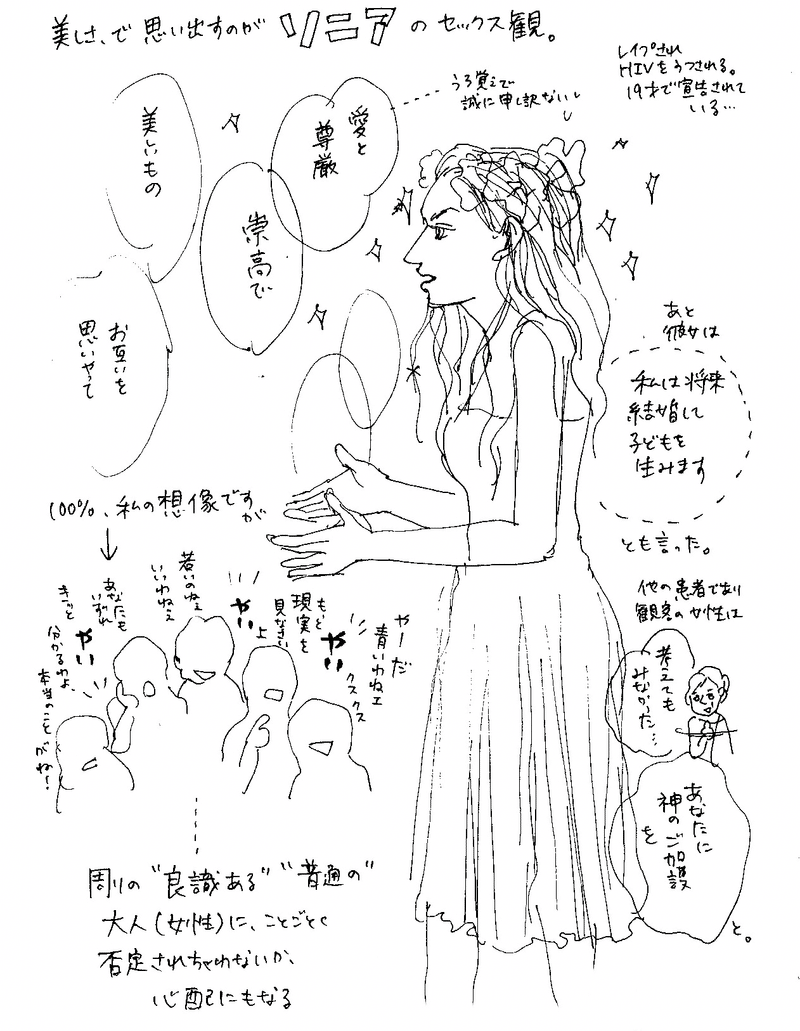

真っ直ぐで、真っ当な《美しさ》を見せる人物がもうひとり。ソニアだ。

彼女はレイプされ、HIVを移されてしまう。

その宣告を受けたのが、19歳の若さだった。

その彼女が、舞台では自身のセックス観について語る。

愛と尊厳があって、崇高で、美しいもの。

お互いを思いやって、行うもの。

そこに、私の妄想のおばさま(彼女たちは、私の中にある偏った「規範」なんだと思う)が反応したのだ。

あまりにも真っ直ぐで、真っ当で。

だけどソニアは真っ直ぐな瞳のまま、こう続けるのだ。

私は将来結婚して、子どもを産みます、と。

この言葉に、舞台を観に来たひとりの女性(彼女もHIV患者でもある)が、

『(自分にもそんな将来があるのだなんて)考えてもみなかった…

あなたに神のご加護を』

と言葉を返したのだ。

これぞトークバック(talk back=呼応する)!

自分の特性が、周りと齟齬を生んだら

他者との関わりの中で、自分の特性が周りと齟齬を生むとき。

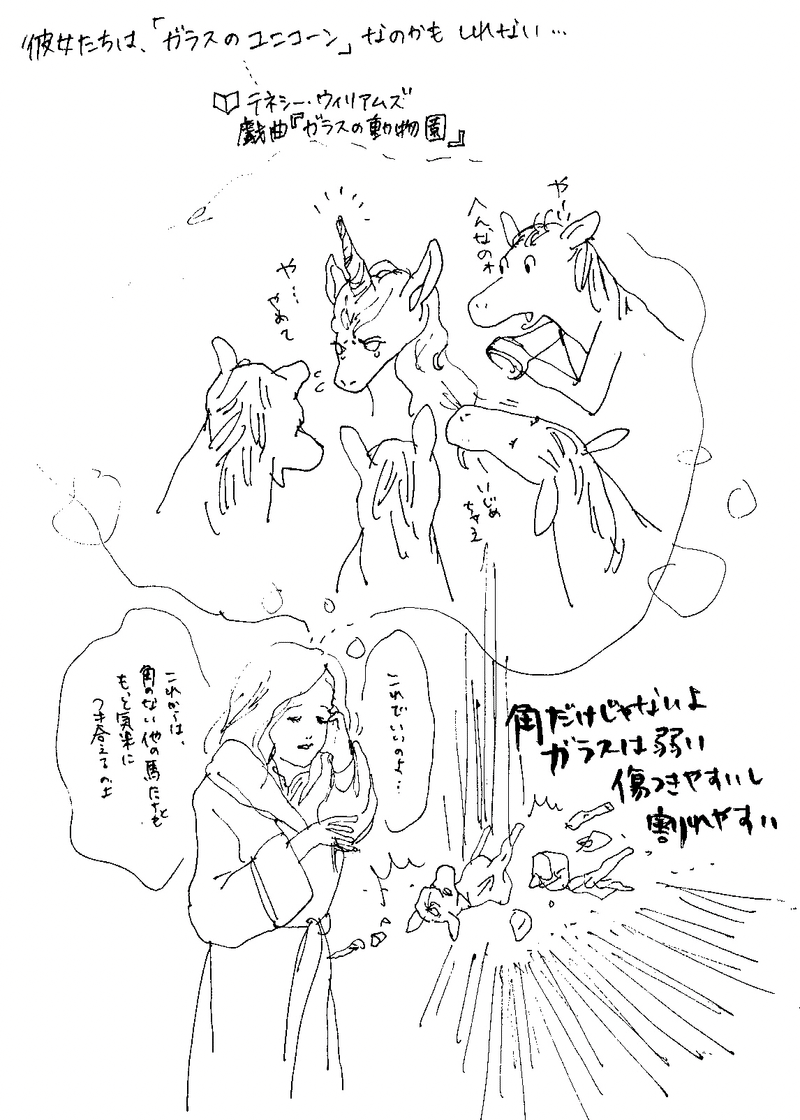

テネシー・ウィリアムズの戯曲『ガラスの動物園』では、ユニコーンが角を落としたことに安心する描写が出てくる。

『ガラスの動物園』の引用元は、大好きな本、【「普通がいい」という病~「自分を取りもどす」10講】からである。

ユニコーンはその角ゆえに仲間の馬たちから変だと揶揄され、いじめられている。

角を落としたら、ユニコーンは馬と同じ外見になれたのかもしれない。だが角を落とすと同時に、ユニコーンは本体もガラスであるために、もう粉々に砕け散っていたのだ。

私は泣く。あの日の幼かった私に。

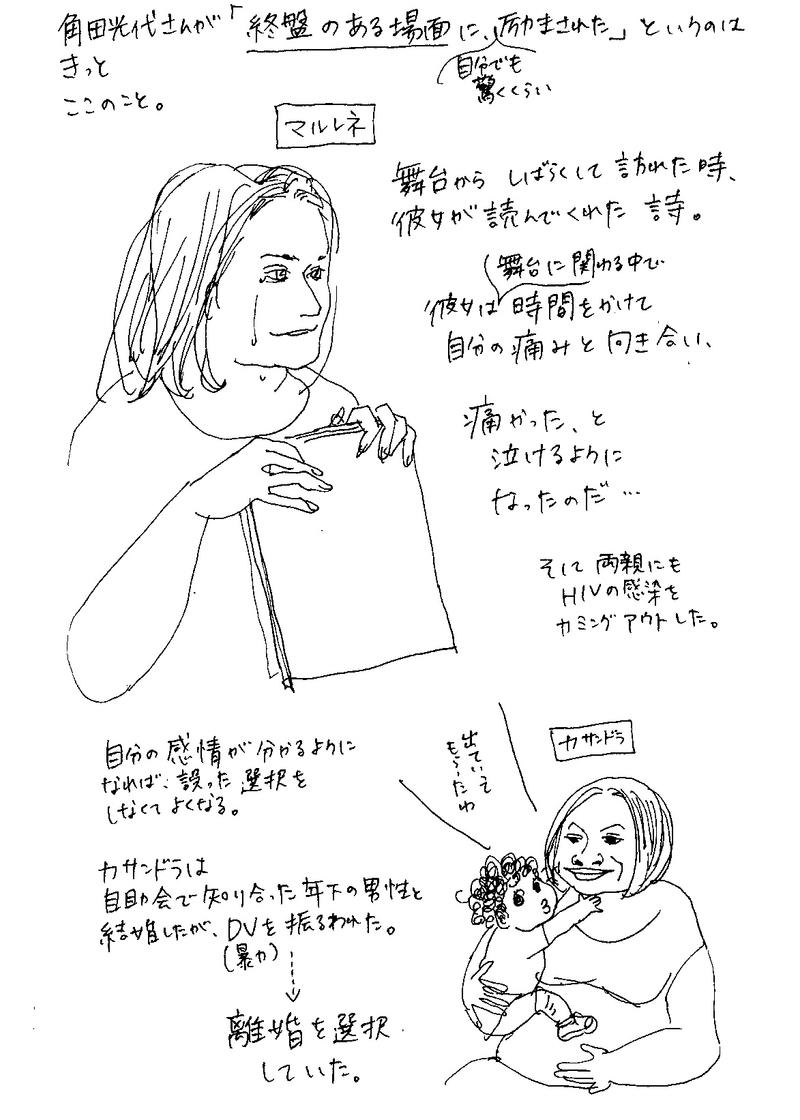

終盤、マルレネという女性のシーンがある。

彼女は明言してないので分からないが、おそらく何らかの性被害に遭っている。そして、HIVに感染している。

嫌なことをされた。

とても傷ついた。

だが、それを大したことない、無かったことにされた。勇気を出して、言ったのに。

彼女は舞台に関わる中でそのことに向き合い、

痛かった

と、泣けるようになったのだ。

私は泣く。あの日の幼かった私に…

・

言葉を見つけるというのは、自分の感情を認識するためでありたい。

私が今から始めようとしている『ほしを汲む』取組みも、そうでありたい。

ありがとうございます!自分も楽しく、見る人も楽しませる、よい絵を描く糧にさせていただきます!