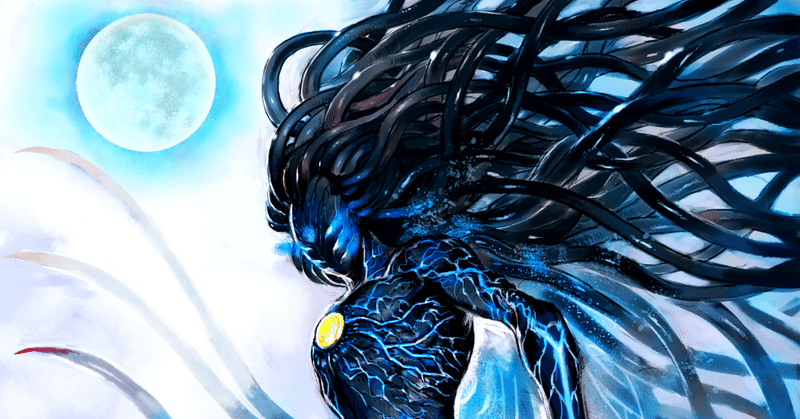

夜天を引き裂く #1

いじめを苦に自殺、などというフレーズが、たまさかネット上を飛び交うことがある。

馬鹿ではないのかと思う。

ただの無駄死にである。

遺書に恨みつらみなど書いたところで、どうせ犯人たちの名はメディアには載らないのだ。どの道死ぬならすっきりしてから死のうと、なぜ思わないのか。

《あはは、うける~》

水音が聞こえる。

苦しげなうめき声が混じる。

久我絶無は、無表情のまま小用を済ませ、手を洗っていた。

……私立孤蘭学院における防音対策は、本来ならば万全のはずである。

壁一枚を隔てた女子トイレで何が起ころうが、ここまで聞こえてくるはずがない。

はずがないのだが、何故か断片的に聞こえてくる。

《……ひっ……ひっ……》

か細い嗚咽。

絶無は流れる水から手を引っ込め、温風装置に手を伸ばす。

《あっれ~? どうして黒澱さんは泣いているの~?》

《ほら、早く舐めろよどんくさいな!》

水滴が完全に散ったのを確認すると、絶無は鏡を見ながら眼鏡の手入れを始めた。

目つきの鋭利な少年が、こちらを睨んでいる。表情筋がよく引き締まり、今まで一度も緩めたことなどないような面持ちだ。造形そのものは柔らかい丸みを帯びており、十七という年を考えればずいぶん幼く見える。

もう少し硬質な印象が欲しかったところだが、まぁ先天的な特徴に文句をつけても仕方あるまい。

《黒澱さんってさぁ、ずるいよね。泣けばいいと思ってるんだもん》

《約束やぶったオメーが悪いんだろ!?》

《きゃは♪ 汚いんですけどマジー》

繊細な手つきで眼鏡を拭きながら、思う。

――お前が自殺をすれば、いじめの犯人たちは今までの行状を後悔するかもしれない。

そして反省するかもしれない。

犯人たちは、痛みを乗り越えて、お前と言う存在を少しずつ忘却の淵に押しやりながら、やがて人間的に成長し、「人並みの幸せ」とやらを掴むことだろう。

自らの子供を撫でながら、「自分がされて嫌なことはしちゃダメだよ?」などと訓戒を垂れるようになるのかもしれない。

「……よし」

絶無は身だしなみを終えると、眼鏡を鼻に乗せた。中指で軽く押し上げると、鏡の中の少年は光の反射によって目元を隠された。

男子トイレから外に出る。何の迷いもなく女子トイレへと歩みを進めた。

見慣れた男子トイレと鏡合わせの構造だが、小便器は存在せず、すべて個室だ。

そこに、数名の少女がたむろしていた。

絶無はずんずんとそこに近づいてゆく。

見れば、絶無と同じ二年A組のクラスメートである。

「はぁ? ちょっと何あんた……」

最初にこちらに気付いたのは……確か氷室燐という名だったか。

まぁどうでもいい。

ひゅっ、と鋭い呼気とともに、絶無は大きく踏み込んだ。人差し指の第二関節が突き出された拳を、すくい上げるような軌道で、腹にめり込ませた。

「ぐぅ……っ!?」

横隔膜経由で胃袋に衝撃が伝わり、氷室燐はうずくまって痙攣、嘔吐した。

――反吐を吐かせるのは有効だ。

当人にとって苦痛と屈辱が非常に大きく、かつ目立つ場所に打撲痕が残らない。

直線的に胃を狙ったのでは、肋骨と乳房に阻まれて大した効果が見込めない。生きて動いている相手をすばやく的確に嘔吐させるのはなかなかに難度が高く、習得に二週間ほどかかってしまったものだ。

「苦しいか? 大丈夫か?」

絶無は手刀を形作り、断頭台のごとく振り下ろした。それをうなじに受けた氷室燐は、自らの吐瀉物に顔を突っ込ませるように倒れ、意識を失った。

「久我……!? なんなんだよテメー!」

「え……? あ……?」

残る三人――菱村奈央、水無月千佳、冴島玲子は一斉にこちらを向いた。

皆、目を白黒させている。

――話にならない愚かしさだ。

今の行動を見れば、絶無が自分たちの敵であることなど自明の理であるはず。

にもかかわらず実際的な行動を何も起こさない判断の遅さ。なんだろうな。白痴?

「こんにちは白痴。そしてさようなら」

微笑みとともに前蹴り。

水無月千佳の鳩尾につま先がめり込み、盛大に胃の内容物が散布された。

――汚らわしい。

不浄の液体がかかる前に脚を引っ込めると、うずくまる水無月の後頭部に軽く踵を落とし、意識を吹き飛ばした。

「ひっ……!」

菱村奈央は強張った顔で自らの鳩尾をかばった。

それを見て、絶無は拳を握り締める。

「それは顔面に行っても良いという意思表示だな?」

「ち、ちがっ……!」

全身の筋肉を瞬発させ、一気に間合いを侵略する。拳を後方に引き絞る。

菱村奈央は小さく悲鳴を上げ、防御を顔面に移した。

――カスが。

絶無は心中で嘲る。

――僕がそんな目立つ位置に打撲痕を残すわけがないことぐらい気付け、無能。

再び人差し指を立てた拳を腹に撃ち込み、嘔吐を誘発。

すばやく旋回して背後に回り込み、首筋を手刀で斬りおとす。

かくして瞬く間に三人を無力化。時間にして十秒弱。

ひどい茶番だ。ここまで危機管理の出来ていない連中とは。何がしかの護身術を習得していれば、こうも簡単に征圧されることなどなかったはずだ。

ダッ、と慌しい足音。

最後に残った冴島玲子が、この場からの逃走を図ったようだ。

視線もやらずに、絶無は腕を伸ばして彼女の茶髪を掴んだ。

「っ……誰かッ! 助……ッッ!?」

本校の防音対策は完璧であるが、さっきの例もある。ここは慎重を期して、大きな声は出させないようにしよう。

髪を思い切り引っ張ってこちらに引き寄せると、伸ばした四指を冴島玲子の口に突っ込んだ。即座に指を直角に曲げ、閉じられないようにする。

「ごっ」

「ほら、歩けよ」

そのまま下顎を鷲づかみにし、そばの個室に彼女を引っ立ててゆく。

――氷室燐、菱村奈央、水無月千佳、冴島玲子。

この四人は、絶無のクラスでのスクールカーストにおいて頂点に位置するグループである。四人とも天性の美貌とやらを持ち、垢抜けたファッションセンスと立ち振る舞いで男子の憧れの的らしい。

馬鹿ではないのかと思う。

この程度のクズをありがたがっている連中の脳みそもたががしれるが――まぁしょうがないのかもしれない。

――僕とこの学校の蒙昧どもでは、人間としての完成度が違いすぎるのだ。価値基準が噛み合わないのも当然である。

とにかく女子トップグループ(笑える単語だ)の四人のなかでも、冴島玲子はかなり強力な主導権を発揮しており、平たく言えば支配者階級なのである。

当然、いじめの主犯もこいつであると見て間違いない。

念入りな制裁が必要である。

薄っすらと笑みを浮かべながら、個室に入ろうとして――絶無は障害物を発見した。

全身ずぶぬれの女子生徒が一人、そこにいた。一直線に切り揃えられた黒髪が垂れ下がり、目元を隠している。

黒澱瑠音。いじめを受けていたのはこいつのようだ。いつもクラスの端で読書をしている根暗である。極端な無口と鈍くさい立ち振る舞いが特徴的な女。そのうちいじめられるだろうなとは思っていたが、案の定だ。

――まぁそれはいい。僕は無害なクズには寛容なのだ。

しかしこいつのせいで自分の行動が阻害されている点に関しては怒りを表明しておこう。

「……どけよ、ノロマ」

低く、恫喝する。

「ぅぁ……っ」

黒澱瑠音は飛び上がると、怯えた鼠のように個室から逃げ出していった。

これで心置きなく制裁ができるというものである。

その後、時間をかけて念入りに冴島玲子の精神を痛めつけた。

具体的には、便器の中にゲロを吐かせ、そこに顔を突っ込ませた。汚らわしい飛沫がいくらか自分の体にかかってしまったが、まぁ今回は我慢しよう。

何度かそれを繰り返すとさすがに内容物が残っていないのか、胃液しか吐いてくれなくなったので、しょうがなく切り上げた。

スマホのカメラで反吐まみれの無様な姿を念入りに撮影したのち、今後自分の命令に服従することを誓わせた。

しかし、こんな無能など配下に加えた所で何の役にも立ちそうにない。

――放置確定だな。

あと記憶領域がもったいないので画像は即消去だ。

●

晴れがましい気持ちで女子トイレから出ると、黒澱瑠音が廊下にいた。

相変わらず全身ずぶ濡れで、渦巻く黒髪の先端から雫が滴っていた。

「……っ」

こちらの姿を確認すると、小動物のように飛び上がり、まごまごしている。

どうでもいいので無視して通り過ぎた。

確か、体育系クラブハウスにシャワールームがあったはずだ。

●

不浄の液体を丹念に洗い流すと、制服を着、眼鏡をかけ、外に出た。ブレザーにはいまだ冴島玲子の吐瀉物が付着しており、実に汚らわしい。

さっさと家でしかるべき処置を行わねばなるまい。

と――何か、視線を感じた。

振り返ると、黒澱瑠音がそこにいた。こいつもシャワーを浴びてきたようだ。

「……っ、……っ」

口をぱくぱくさせて、何かを言おうとしているのだが、声にはならない。

絶無は無視して通り過ぎた。

●

帰路。柔らかな夕日が、街を洗っている。

左手に広がる市民公園も、黄金に燃えているようだ。

絶無は、この色が好きだった。瑞々しい翠色が、暖色系に照らされて、何とも玄妙な色彩を結実させている。

美しいものは素晴らしい。美しいものは守らねばならない。

――それはともかく。

黒澱瑠音が電信柱から半身だけ出してこっちを見ていた。

無視して通り過ぎた。

●

舌、とは、高度に完成された感覚器官である。

熱を感じ、触覚を備え、触れた物体の組成までおぼろげながら読み取ることができる。

人体の中でも最もフレキシブルに動く場所であり、対象と密着し、その詳細を余すところなく脳に伝えてくれる。

小さな子供が何でも口に入れてしまうのは、眼で見て、手で触れる以上の情報をもたらしてくれるのが舌だけであることを本能的に知っているからだ。

絶無は小皿に注がれた味噌汁を口に含みながら、そんなことを考えていた。

上品な甘みと塩み、なめらかなコク、かすかに香るかつおだしの風味。

「……素晴らしい」

たまに自分の優秀さが恐ろしくなる。

これほど完璧な味噌汁を作れる人間が、果たして世界に何人いることであろうか。

「絶くん絶くんっ」

誰かが後ろから絶無の腰に飛びついてくる感触。

小皿の味噌汁が揺れる。

「聞いて聞いてっ! さっきね、身長測ったらね、昨日より二ミリも伸びてたよっ。おねーちゃんここにきて成長期かなっ?」

「どう考えても誤差だね」

溜息まじりに応える。

「も~、そんなことないよっ! なんか勇気が出てきたから、おねーちゃん毎日プロテイン飲むことにするよっ! モデル体型だよっ!」

一体どこを目指しているんだ。

「どうでもいいけど料理ができないよ、姉さん」

腰をゆすってみるが、離れない。

「やーだよっ。まったくもー今日はおねーちゃんの当番なんだよっ? なんで勝手に作り始めちゃうかなっ?」

「いいじゃないか。今日と言う喜ばしい日の締めくくりに納得のいくものを食したいんだよ。姉さんの料理は当たり外れが激しすぎる」

「ところで絶くんは相変わらず背骨美人さんだねっ。こう、このカーブが、すりすり~」

「話聞いてる?」

背中に手をまわしてべりべりと引きはがす。

「も~っ! おねーちゃんに好きな時に背骨すりすりさせない子は将来いい大人になれないんだよっ」

振り返ると地団太を踏む少女の姿があった。栗色のポニーテールが揺れている。

久我加奈子。

立ち振る舞いに落ち着きがないのでそうは見えないが、三つ上の姉である。隣町の音大に通う作曲家志望。昔からやたら年上風を吹かして世話を焼きたがるのだが、平均身長を明らかに下回る背格好のせいでまったく格好がついていない。どう見ても小学生である。

あと相手を問わず抱きつき癖がひどい。隙あらば飛びつこうとする。オナモミの実のごとき女だ。これがもうすぐ成人を迎える人間とは信じたくない。

「……って、喜ばしい日? なんかいいことあったのかなっ?」

「あぁ、この世からまたひとつ汚物が消滅した歴史的一日だったよ」

「んん~?」

首をかしげている加奈子を尻目に、絶無は煮魚用のだし汁を合わせている。

と、手が止まる。

「……ちょっと待ってくれ」

眉をひそめる。

「んゆ? どしたのっ?」

「醤油が切れている。一体どういうことなんだ姉さん。許されざる背信だ。釈明を聞こうか」

「あ~、ゴメンゴメン、買うの忘れてたよっ」

たはーっ、と頭をかきながら照れ笑い。

「しょ~がないなぁ~、おねーちゃんが買ってきてあげるよっ!」

世話を焼くのがうれしくてしょうがない風情。親戚の幼児と遊んでいる小学生でももう少し感情は抑えると思う。

「やれやれ、僕が行くよ。もう暗いし」

「えぇ~っ」

「その間ごはんを炊いておいて。水は少なめにね。べちゃべちゃとだらしのない飯が出てきたら、もうひどいからね」

「ひどいこと? たとえば?」

「寝ている間に姉さんの眉毛を剃り落とす」

「普通にひどいっ!」

玄関を開けると、日はすっかり暮れていた。

「あ、そーだっ。優しい優しい絶くんは帰りにケーキを買ってきてくれるっておねーちゃん信じてるからねっ!」

「やれやれ、またチーズケーキかい?」

「んーんっ。モンブランがいいなっ」

タルト生地のやつにしろだのマロングラッセ乗ってないと駄目だの小うるさい注文を振り切って外に出た。

ふと、電信柱の影から視線を感じた。

無視して歩き出した。

調味料専門店から純正生醤油(こいくち)を無事入手し、チェーン展開しているケーキ屋で適当にモンブランを見繕うと、自宅への近道となる市民公園を通りがかる。

その瞬間。

――絶無は悪趣味な冗談に遭遇した。

小説が面白ければフォロー頂けるとウレシイです。