すべての競馬ファンにおすすめです〜小檜山悟「尾形藤吉 競馬界の巨人が遺したもの」を読んだ。

こちらの本を読み終えました。

JRAの現役調教師である小檜山悟師による、大調教師・尾形藤吉氏についての著作です。

小檜山氏といえば、ディープスカイが勝った2008年の日本ダービーで2着に来たスマイルジャックを覚えています。

息長く活躍した馬でしたね。(明日行われる安田記念に、2009年から5年連続で出走し、2010年と2011年には3着に入っています。)

今ネット競馬で小檜山師の管理馬を見てたら、プリンセストウジンなんて懐かしい名前も・・。

本の中身の方ですが、JRA発足以後の記録で通算1670勝、日本ダービー8勝など、圧倒的な実績から”大尾形”と称された尾形藤吉調教師の生涯を描いた「第1章 競馬に生きて」と、尾形師のかつての著作『調教の秘密=わが競馬』からの引用に、小檜山師が今日的な視点からの解説を加えた「第2章 調教の秘密」がメインになっています。

これ以外にも、尾形藤吉厩舎で厩務員として働き、のちに藤吉師の孫でやはり元・調教師の尾形充弘厩舎のスタッフでもあった岡田俊幸氏に、生前の藤吉師の話を聞いたインタビューや、その尾形充弘師と、松山康久元調教師、著者の三人で、府中市の多摩霊園に藤吉師のお墓を訪ねた日のエピソード、そして、尾形充弘師への特別インタビューなども収録されています。

尾形充弘師へのインタビューでは、同氏が管理したグラスワンダーにまつわる話も。(的場均元騎手がグラスかエルコンドルパサー、どちらに乗るか、決断に至るまでの経緯や、故障で幻に終わった凱旋門賞挑戦の話など。)

本の帯には、松山康久元調教師の推薦文が書かれています。

三冠馬ミスターシービーを育てた名伯楽・尾形会の重鎮は語る

「日本競馬の礎を築いた先生の偉大な生涯をみなさんにも知ってほしいと思います。」

この通り、競馬ファン向けにわかりやすく、尾形藤吉師の生涯が日本競馬の発展の歩みと共にまとめられており、「馬の育成」について、また、「人を育てる」ことについてどういう考え方をし、具体的にどういうことをしてきたか、知ることができました。

以前取り上げた「競馬を動かした人脈の森(山崎正行著)」でも、尾形藤吉師はかなりページを割いて書かれていました。

第三章が、丸ごと”「大尾形」とその時代”とまとめられていました。

なにしろ、1908年12月に職業騎手としてデビューしてから、なんと1981年に89歳で現役調教師のまま逝去するまで、70年以上競馬界の中心でその発展に寄与。

この方抜きにしては日本競馬は語ることができない、本当に偉大な方ですね。

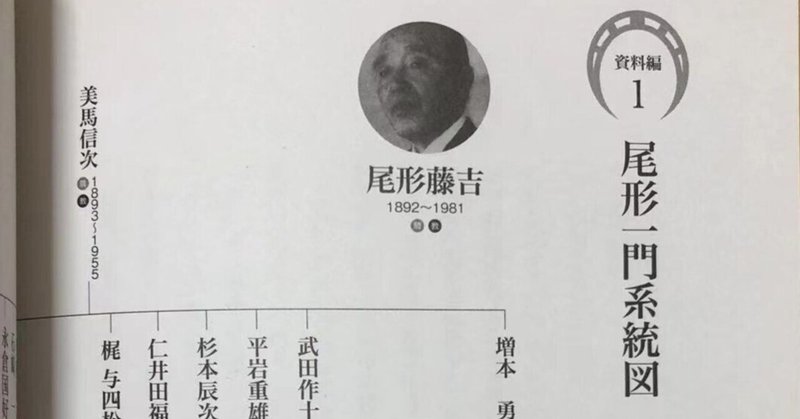

今回取り上げた本の巻末には、「尾形一門系統図」も掲載されており、現代競馬に脈々とつながる人脈の広がりと濃さに圧倒されます。

この本では、尾形師の歩みとともに日本競馬史について知ることもできるし、随所にはトリビア的なエピソードも書かれています。

個人的には、1956年にハクチカラが勝った日本ダービーが「大荒れ」で、2頭が落馬転倒し、騎手が重傷を負った事故が起こり、これがきっかけで、以後「斜行・蛇行の禁止」「『十分な間隔がないのに内側に入る、内側から追い抜く』といった行為の禁止」が「騎手の守るべきルール」に加えられた、など、つい最近昔のダービーの多頭数の動画を見たこともあり、へーっと思いました。

しかし、ということは1955年以前は、かなりラフな騎乗が暗黙されていた、ということかと思うと、恐ろしい・・。(気になって調べてみたところ、1953年にボストニアンという馬が勝ったダービーはなんと33頭立て、3頭もレース中に落馬があったようです。)

このような、日本競馬史の一端に触れられる楽しみもあるし、一方で、”馬乗りにとっては何より馬の口が大事な部位(手綱からハミを通して馬の口に鞍上の意志を伝え、馬は意志を察知する。)”とか、”坂路を駆け上がるのは馬にとって苦しい、なので、馬も正しいフォームで登ろうと自然にフォームが矯正されていく”など、調教に関わる話も興味深かった。

何度も本棚から手に取って読み返したくなる本で、競馬ファンにおすすめできます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?