日本のDX台所事情❸

(第3回)DX戦略の5つの焦点

本ブログの第1回では「DXが意味するもの」、第2回目では「日本企業におけるDX推進の課題」について、思うままに書き綴ってきました。

今回は、様々なDX戦略の焦点について考えていきたいと思います。

DX戦略の5つの焦点

第1回目のブログで、個別企業レベル(ミクロ経済レベル)におけるDXとは、「デジタルテクノロジーを活用したビジネスモデルを通じて組織を変革し、業績を改善すること」と定義しました。

ところで、ビジネスモデルとはいったい何でしょうか?

ビジネスモデルの定義にも様々なものがありますが、私は「組織が価値を生成、提供、獲得する方法の論理的根拠を説明するもの」という、スイスのコンサルタントであるアレックス・オスターワルダー氏による定義を好んでいます。

組織内部でDX戦略を議論する際、私はオスターワルダー氏らによって考案されたビジネスモデルキャンバスを活用することを強く推奨しています。

なお、ここで言うところのDX戦略とは、「DXを推進していくために、ビジネスモデルのどの領域にデジタルテクノロジーを含むリソース(経営資源)を配分し、どのように活用するかを決める経営トップによる意思決定」を意味します。

ビジネスモデルキャンバスは、特定の方法論や理論というよりも、自社または他社のビジネスモデルを理解または評価したり、将来の望ましいビジネスモデルを議論したりするための非常に有効なツール(一種の共通言語)として私は捉えています。

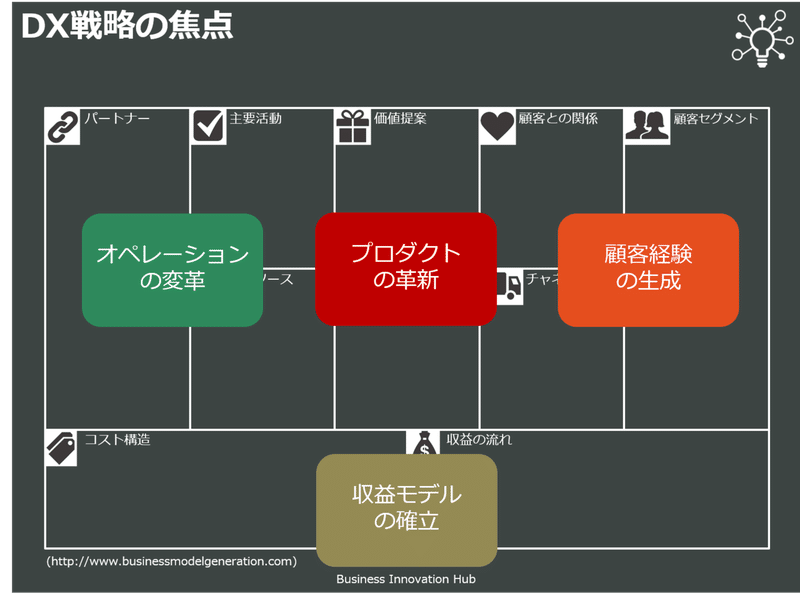

ビジネスモデルキャンバスを俯瞰すると、DX戦略が焦点を当てるべき4つの領域が見えてきます。

それは、

❶デジタルテクノロジーを活用したプロダクトの革新(サービスを含む)

➋デジタルテクノロジーを活用したオペレーションの変革

❸デジタルテクノロジーを活用した顧客経験の生成

そして、上記3つを踏まえた上での

❹デジタルテクノロジーを活用した収益モデルの確立です。

第1回目のブログで、多くの日本企業は、これまで進められてきた業務(業務プロセス)のIT化の延長戦上にDXを置く傾向があるとお話ししました。

DX戦略の焦点で言えば、これはオペレーションの変革に相当します(正確には、変革というよりも改善や効率化に近いかもしれません)。

実際、様々なDX調査において最も多く登場するキーワードの1つに「業務」(例.業務のIT化/OA化)が挙げられます。

一方で、米国企業の多くが取り上げるDX戦略の焦点の1つに「顧客経験の拡張」が挙げられます。

DX戦略の焦点で言えば、これは顧客経験の生成に相当し、ここでのキーワードは「顧客」(例.顧客経験/顧客価値)となります。

どちらのDX戦略の焦点が優れていると一方的に断定することはできませんが、業績の改善という視点で言えば、顧客経験の生成に軍配が上がりそうです。

オペレーションの変革は主にコストの削減を目的としているのに対し、顧客経験の生成は主に売上の増加を目的としており、ビジネスモデルを運営する上でのコストを半分にすることは至難の業ですが、売上は青天井だからです。

実際、DVDの宅配サービスからスタートしたネットフリックス社は、オンラインストリーミングサービスへビジネスモデルを移行することによって、約10年間で売上を約10倍に伸ばしてきました。

日本企業のDXへの取り組みが、守りのDX(顧客志向というより自社志向)と呼ばれるのも、この理由かもしれません。

ところで、私はDX戦略の5つの焦点として、

❺デジタルテクノロジーを活用したプラットフォームの構築

を取り上げたいと思います。

この戦略に関しては、別のブログで改めて書いていきたいと考えていますが、プラットフォームにご関心のある方は「デジタル経済を読み解くための8つの重要なトレンド❻~パイプラインvsプラットフォーム~」をご覧ください。

プロ野球球団のDX(サンプルケース)

さて、話題を変えましょう。

前回、お金と時間をかけることなくDX施策の有効性をテスト/検証するために、私がDXワークショップで使っているエクササイズを次回ご紹介すると申し上げました。

前回ご紹介したSMACITテクノロジーの1つであるモバイルを活用して、プロ野球球団(プロサッカーチームでもよい)が売上を増加させるためには、どのような施策を考えることができるでしょうか?

例えば、モバイルを活用したデジタルマーケティングのテクニックの1つとして、ナローキャスティングというものがあります。

ナローキャスティングとは、テレビなどのマスメディアを使うブロードキャスティング型の広告に対し、特定のターゲットを狙って効率的に狭い範囲で行う広告や販売促進活動のことを指します。

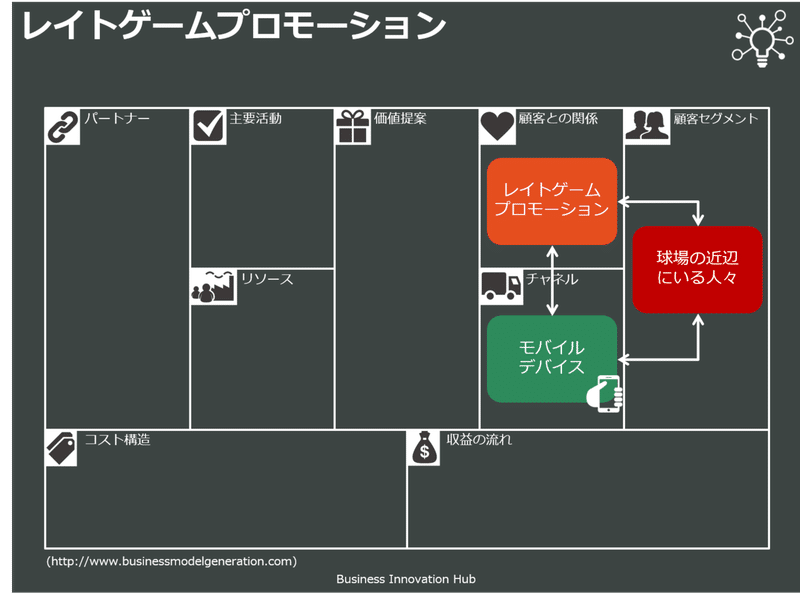

具体的には、モバイルデバイスを携帯している球場近辺にいる人々に対してのみ、リアルタイムでレイトゲームプロモーション(例.19:30とか20:00以降に通常チケットの半額で観戦できる)の広告を配信するという仕組みです(現在の状況下において、よくない施策かもしれませんが)。

マスメディアを使って配信してしまうと、ゲーム開始前に球場に足を運ぼうとしている一般消費者まで対象になってしまうからです(通常チケットの売上が落ちる)。

この施策は、デジタルテクノロジーを活用した顧客経験の生成戦略の範疇でしょう。

はたして、この施策の有効性をテスト/検証するためのコストはどれだけ必要でしょうか?

この施策が上手くいけば本格的な事業化に対する予算を確保すればよいし、上手く機能しないのであればひっそりと止めればよいのです。

これが、多大な初期投資と後戻りが困難な計画という従来のアプローチから、少額の初期投資とテスト/検証による小さな成功の積み重ねという新しいアプローチが必要となると前回お話しした意味です。

このような発想はどこからどのように生まれてくるのでしょうか?

それは、DX人材の育成の重要なテーマに結び付いてきます。

次回は、この点を取り上げていきたいと思います。

皆様からのポジティブなコメントやフィードバックをお待ちしております!

また、本ブログに関連してUdemy(オンライン学習プラットフォーム)に「手を動かして考える!DX戦略とビジネスモデル(グランドデザイン編)」および「手を動かして考える!DX戦略とビジネスモデル(プロダクト革新編)」という講座を開設しております。

ご関心のある方は、是非ご登録ください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?