高校生と読む外国文学2

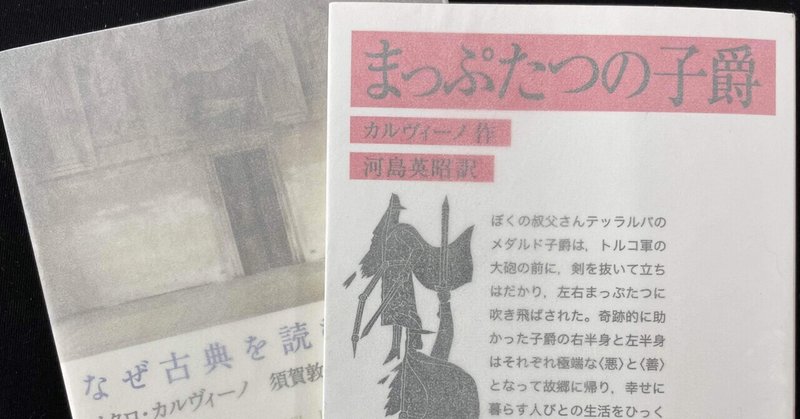

イータロ・カルヴィーノ『まっぷたつの子爵』(岩波文庫)

五月と十月の年に二回、全校生徒と職員に呼びかけて図書室主催の読書会が行われる。新学期が始まって二ヶ月が過ぎようという五月の末に行われる読書会は、新入生の歓迎会も兼ねている。

読書会は各学年にまたがった生徒と職員を混合して六人ほどのグループを作って行われる。各グループには、三年生の図書委員が進行役として加わる。

最初の十分間で、進行役から読書会を行う上での唯一のルールである「どんな意見であろうと否定してはいけない」ということが説明され、その後かんたんな自己紹介をして、いよいよ読書会がはじまる。

読書会は指定された本を読んでの感想や疑問に思ったこと、心に残った言葉やどうにも腑に落ちない文章などを自由に発言していく。誰かのある意見がきっかけで、話し合いが白熱することがしばしば起こる。しかし、それは対立ではなく、むしろ終わってみれば参加者のあいだに一体感のようなものを残す。

取り上げられた本によっては、事前に話し合ってもらうテーマを用意することもあるが、原則は自由に意見を述べあい、読書の楽しさを他者と共有する時間を過ごしてもらうのが目的だ。

テーブルの中央にはアメとチョコレートの入ったカゴも置かれていて、終始なごやかな雰囲気で所定の一時間が過ぎていく。

わたしはこの読書会が楽しみなのだ。

読書会は十年以上も続く行事だが、最近は生徒の参加者の減少が課題となっている。

学校司書の川田さんは美術部員に頼んでポスターを作成してもらい校舎中に張り出したり、昼休みに校内放送で呼びかけたり、あの手この手で参加者を増やそうと工夫していた。しかし、参加者の減少傾向はなかなか改善しなかった。昨年度の五月の参加者は全校生徒およそ700人に対して30名を少し超えるほどで、十月の読書会では国語の教師に頼んで、関心を持ちそうな生徒へ声をかけてもらいようやく60名近くの参加になった。

「でも、強制して参加してもらうのは、ちょと違う気がするんですけど。たとえ少人数でも、自分からやりたいと思う生徒で集まってするほうが、本来の読書会の目的に合ってるんじゃないですかね」

今年度の図書委員長である三年生の長峰君が言った。

昼休みに図書室内にある小さな司書室で、司書の川田さんと長峰君、副委員長の安藤さん、それに読書会の企画と運営の担当であるわたしを含めた四人で、一ヶ月後にせまった読書会について話し合っているところだ。

今日は読書会で取り上げる本の選定が目的だった。

長峰君は、昨年度の読書会で参加者を増やすために教師が声かけをしたことに違和感を持っているようだった。

「たしかにそうね。長峰くんの言う通りだわ」

司書の川田さんが、大きく頷きながら言う。

「でも、生徒のなかには参加してみたいなって思ってても、なかなか自分から言い出せない人も多いんじゃない。そんな時、参加してみないって背中を押してもらうことで参加できたのなら、それはそれでいいと思うけど」

安藤さんが穏やかな口調で話す。

「そうそう、やってみたら楽しかったって思ってもらえたらいいんだものね」

そういう川田さんを、長峰君が少しムッとした顔で見ている。

長峰君と安藤さんは三年間を通して図書委員で、昼休みと放課後のほとんどの時間を図書室で過ごしていた。二人はクラスは違ったが同じ文系コースで、長峰君は経済学部を、安藤さんは国際関係学を学ぶために都内にある同じ私立大学を目指していた。二人は一年生のときから付き合っている。

「だとしても、読書会は生徒主導で行う行事なんだから、先生に参加の呼びかけをしてもらうのはやり過ぎじゃないかな」

「たしかにね」

「わたしはあまり気にならないけど。読書会の進行じたいは今まで通りに生徒主体でやってるわけだし」

「ほんと、そうよね」

「ねえ、川田さんはいったいどっちの意見に賛成なわけ?」

長峰君が呆れたように言うと、安藤さんとわたしは思わず声を上げて笑った。

「えー、どっちの意見ももっともだと思うんだもの」

川田さんが申し訳なさそうに言った。

川田さんはいくつかの高校で司書を勤めてきたベテランだ。飾らないオープンな人柄で、自分の考えを押し付けるところがなく生徒と一緒に図書室を作っていく姿勢に惹かれて図書委員を希望する生徒も多い。図書室には本好きの生徒だけでなく、様々な理由から教室に居づらく感じる生徒が川田さんに心のうちを打ち明けに訪れる。それは川田さんが生徒の細やかな気持ちの揺れを感じ取る繊細さを持ち合わせているからだろう。

川田さんはそんな生徒の話には、いつまでも付き合う。川田さんは「私はただ聞いてるだけなのよ」と言うが、川田さんに話すことでそれまで混乱していた感情や思いが少しずつ解けていくような糸口を見つけた生徒も何人かいた。

そんなとき、生徒は川田さんに語りかけながら、川田さんを鏡にして自分の心を読んでいるのではないかと思う。

「川田さんを見てて思いついたんだけど、今度の読書会の本にイータロ・カルヴィーノの『まっぷたつの子爵』はどうかな?」

わたしの唐突な発言に、三人は驚いた顔でいっせいに振り向いた。

「先生、わたしの先祖に子爵なんていませんよ」

川田さんは冗談を言ったつもりだったのだろうが、誰も笑わなかった。川田さんは恥ずかしそうに「すみません」と呟いた。

「その『まっぷたつの子爵』というのは、どんな内容の小説なんですか?」

安藤さんが訊いた。

「そうだね、それは小説というより寓話というジャンルに入る物語かな。寓話というのはあまり聞きなれないかもしれないけど、みんながよく知っているところでは『イソップ物語』がある。『イソップ寓話』とも呼ばれるもっとも古い寓話集の一つだよ」

「アリとキリギリス!」と長峰君が叫んだ。

「おれが通ってた幼稚園のクリスマス会で「アリとキリギリス」の劇をしたことがあって、キリギリスの役をしたなぁ」

「ぴったりね」と安藤さんが言うと、川田さんが声をあげて笑った。

「でも、川田さんと『まっぷたつの子爵』はどんな関連があるんですか?」

「そうだね、さっき長峰君と安藤さんの二人の意見を前にして、川田さんはどちらかを選択することができなかったよね。それがとっても人間的だなぁ、と思って」

「そうですか、優柔不断なだけじゃないですか」

「そうズバリ言われると、傷つくなぁ」

「さっきのお返し!」

「まだ分からないです。もったいぶらないでちゃんと説明してもらえませんか?」

安藤さんが食い下がるように尋ねた。

「ここでわたしがその理由を話すより、みんなで『まっぷたつの子爵』を読んでみない?文庫本で150ページほどだし、違う訳者で新書版もあるから手に入りやすいんじゃないかな。週末を挟んで来週の月曜日に、もう一度ここに集まるのはどう?」

こうして『まっぷたつの子爵』について四人で「プレ読書会」をすることになった。

イタリアの作家イータロ・カルヴィーノはほかに『木のぼり男爵』と『不在の騎士』という、やはり寓話的で愉快な物語を書いている。また、『見えない都市』『冬の夜ひとりの旅人が』などファンタスティックで実験的な作品も数多く書いている。

司書室でわたしは川田さんのどっちつかずの様子を見て『まっぷたつの子爵』を思いついたと言ったが、職員室に戻ってあらためて考えてみると、そのときにはわたしの意識になかった別の理由もあったのではないかと思う。

それは半年以上も続いているウクライナとロシアの戦争だった。

生徒は毎日のようにテレビやインターネットから送られてくる戦場の映像や戦禍に怯える人たちの悲痛な声を、いったいどんな思いで受け止めているのだろうか?

そして、戦争を止めるための有効な手立てをいまだに見出せないでいる世界をどう感じているのだろうか、という疑問だった。

ウクライナの領土に無差別にミサイルを撃ち込み多くの市民を虐殺しているロシアの行動には、どう考えても正義はないだろう。しかし当事者のロシア政府の言い分はさておき、SNS上ではロシアの軍事行動を支持する書き込みが少なからずある。

成人へと間近に控えているハイティーンの生徒たちは、このように互いの主張がまったく噛み合わない、まるでパラレルワールドと化した世界をどんな思いで眺めているのだろうか?

『まっぷたつの子爵』は、戦争で体を二つに裂かれてしまった子爵メダルドが半分は「善」として、もう半分は「悪」となって故郷の村テッラルバに戻ってくる。そして二人(?)のメダルドがテッラルバを大混乱に陥れるという物語だ。

『まっぷたつの子爵』は半世紀以上も前に書かれたドタバタ劇のファンタジーだが、この寓話をいま世界で起きている現実に引き寄せて読むことは可能だろうか?

わたしは休日を使って、ゆっくりと『まっぷたつの子爵』を読み進めた。

「まずは『まっぷたつの子爵』を読んでの感想を出し合ってみようか」

「おれは率直に言って、よく分からなかったというか、あまりこういう小説を読み慣れていないせいか、結局のところ何が言いたいのかなって・・・・・・」

「楽しめなかった?」

「いや、面白くないっていうわけじゃないんですけど、ユグノー教の人たちや癩患者の話など、いろんな方向に話しが広がって、なんだかつかみどころがないって感じかな」

「長峰君の言いたいことはわかる気がするなぁ。でも、わたしはあまり深く考えないで純粋に物語りを楽しんだというか、次は「悪」のメダルドがどんないじわるをするんだろうって、ワクワクしながら読みました」

「たしかに川田さんが言うように、何も考えずに話しの展開を楽しんじゃえばいいのか」

「何も考えずにっていうのは余計じゃない」

「わたしは先生が「これは小説というより寓話だ」とおっしゃっていたのが気になって、「寓話」を辞書で調べてみたら「教訓的な内容を、他の事物、主として動物にかこつけて表した、たとえ話」とありました。そこでひとつひとつのエピソードの裏に作者が込めた意図があるんじゃないかって意識しながら読んでみました。そうしたら、いろいろと想像してしまって、なんだか読み疲れしちゃった感じです」

「同じ本なのに、人によってこんなにも読み方が違うのは面白いね。安藤さんには、少し思わせぶりなことを言ってしまって申し訳ありませんでした。

本の解説にもありますが、イータロ・カルヴィーノについてなんだけど、作家としての彼の生い立ちのなかで重要なのは、第二次世界大戦下のイタリア本土で、ドイツが後ろ盾となったファシストとファシストからの祖国解放を目指すパルチザンに分かれて内戦が行われたことです。カルヴィーノはパルチザンに参加し、ドイツ軍とも戦った経験をもちます」

「その影響で、戦争が舞台になってるのか」

「カルヴィーノの出世作は『くもの巣の小道』という、パルチザンで活動したときの経験をやはり寓話的に書いた小説です」

「寓話というのは、カルヴィーノの作品の特徴なんですね」

「そうだね、カルヴィーノはリアリズムの追求よりは想像力を存分に活かしたファンタジー的な作品を多く書いているね」

「でも、『まっぷたつの子爵』では、戦争後のことがメインに描かれていませんか?」

「そうだよ、トルコ人とキリスト教徒との戦争でメダルドの体がまっぷたつに引き裂かれてしまって、「善」と「悪」に別れたメダルドが故郷のテッラルバに戻ってきて捲き起こる騒動が物語の中心だよね」

「こうは考えられないかな。戦争は敵と味方に分かれて戦うよね。同じようにメダルド自身が善と悪に分かれて戦っている戦争だった、というのは飛躍しすぎかな?」

「いいんじゃないかな、川田さんすごい!」

「長峰君、褒め殺しと違う?」

「やだなぁ、本心です。でも、ちょっと気になったところがあって、感想でも話したんだけど、読み終わってすっきりしなかった理由に、「善」のメダルドも少しするとみんなに迷惑がられるようになってない?」

「あっ、わたしも気になった。たとえば、「善」のメダルドが癩患者にお説教ばかりするので、しまいには「二つの半分のうち、悪いほうより善いほうが遥かに始末が悪い」と言われるまでになったよね」

「それから実際に存在して、フランスで酷い迫害にあったユグノー教徒の人たち。この小説の中では、閉鎖的な集団でちょっと怖いなって感じたんですけど、ユグノー教徒の人たちは日の出から日の入りまで痩せた土地で働きづめで、それでやっと収穫したライ麦をもっと安く売るようにせまる「善」のメダルドを避けるようになります」

「ピエトロキョード親方という腕のいい大工が出てくるよね。わたしはこのピエトロキョード親方に、戦争のような大きな運命が人間を変えてしまう怖さみたいのを感じたんだけど。「悪」のメダルドに命じられて絞首台や拷問装置を作らされて、《おれは、どうしたらいいんだ》、《これと同じようにたくみな仕掛けで、これとはちがった目的の道具を作るためには?》と心の中で叫ぶけど、より精巧な絞首台や拷問装置を作り続けている。そんなピエトロキョード親方のところに「善」のメダルドがやって来て、善意のための機械を作るようにと忠告して設計図まで描いてあげるんだけど、ピエトロキョード親方はその機械を想像することすらできなくなっている。「悪」のメダルドが説明する絞首台はすぐに形にすることはできるのに」

「でも、もし自分がユグノー教徒で酷い迫害から逃れてやってきた過去から仲間以外の人間が信じられなくなっていたら、せっかく苦労して収穫した作物を安く売れと言われても素直にそうはできないだろうし、そんなこという人間に反感もつかもね」

「人間の心って複雑ですね」

「そうだね。もしかしたらカルヴィーノが『まっぷたつの子爵』で描きだそうとしていたことの一つは「人間の存在の割り切れなさ」だったのかもしれないね」

「ということは、おれの感想の「つかみどころがない」というのも、そのことだったのかも」

「先生、それは善意から行ったことでも、そこからはみでる悪みたいなもがあるってことですか?」

「悪というと、言葉がきついけど、逆に「絶対的な善」なんてないんだって思ってほうがいいんじゃない?」

「ときに「正しさ」って、人を追い詰めてしまうこともあるわよね」

「なるほど、でも「悪」のメダルドはどう?いつまでも悪のままなのかな?」

「そうかな、「悪」のメダルドはパメーラという女の子を好きになるでしょう。それは「悪」のメダルドも変わることができるんだ、ということを示唆してるんじゃないかな」

「愛は人を変えるということか」

「なんか長峰君らしくないセリフね」

(一同笑い)

「ところで、この小説のなかでパメーラの存在は重要だね」

「なんだかたくさんいる登場人物のなかでパメーラだけがまともに見えちゃうんですけど」

「パメーラは「悪」のメダルドと「善」のメダルドの両方から求婚されるね」

「パメーラはそのどちらにも結婚の約束をします。それはある思惑があってのことですよね」

「そう、そしてパメーラが願ったとおりに二人のメダルドは決闘の末、運よくまた一人のメダルドに戻ることができた。ここはいかにもファンタジーらしい展開だよね」

「こういうの長峰君、苦手でしょう?」

「うん、でも元のメダルドに戻って、パメーラが「とうとうあたしも完全なお婿さんと結婚できるのね」と喜びの声を上げた後の文章がいいよね。

こうしてぼくの叔父のメダルドは善くも悪くもない、悪意と善意の入り混じった、まっぷたつにされる以前の体と見かけは変わらない、完全なひとりの人間に戻った。

つまり「悪意と善意が入り混じった」人間が、完全な人間なんだよ。ちょっと逆説的に聞こえるけど、ほんとうにそう思う。これって、うまく言えないけど、人間の傲慢さを戒めてくれているように思うんだ」

「間違うことのない人間なんていないんだ、ということね」

「そういえば、この小説に登場する大人達って、どこか自分の考えに凝り固まった人たちばかりだものね」

「そう。でも、小説の中だけじゃないよ、いまのウクライナとロシアの戦争を見ていて、プーチン大統領に自分の考えを一歩引いたところから見直す謙虚さがあってくれたらなぁ、と思うよ」

「ほんと、長峰君の言うとおりね。そういった意味でも、いまのわたし達の世界について考えるきっかけをくれる本かもしれないね」

こうして四人による「プレ読書会」は、なかなかの盛り上がりをみせて時間となった。

五月の読書会の本は『まっぷたつの子爵』に決まり、安藤さんの発案でこれまでの読書会経験者からメッセージを寄せてもらい、それを新入生向けの勧誘のカードに載せて配布することになった。

川田さんは図書室にあるカルヴィーノの本をカウンターに展示して、図書室にかけている本の購入の手配をした。

こうして今年の最初の読書会に向けて本格的に準備が動き出した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?