肩コリ 意外な原因③

こんにちわ!

川崎市多摩区在住の柔道整復師です!

いよいよシリーズ三作目です!

大概の長編映画は3作目でラストになるか、飽きられることが多いのでサクッといこうと思います!笑

次回までのおさらいです。

①肩こりの原因には"腹筋"による影響で下に引っ張られる状況に抗うために首肩筋が上に引っ張り返して肩コリになる

②肩コリ原因には"広背筋"による影響で下に引っ張られる状況に抗うために首肩筋が上に引っ張り返して肩コリになる

でしたね

興味ある方は下記からアクセスお願いします。

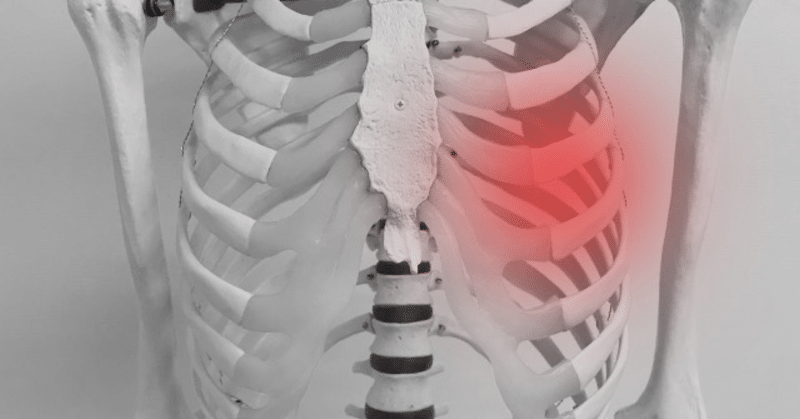

原因③は『肋骨』になります!

肋骨‼️

どういうこと?

『遂に適当な事言い出したか!』

とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし読み進めていただくと、なるほどと思えるはずです。

見ての通り肋骨は身体の中央部にあり前から後ろまでを覆っている骨です。

前側は"胸骨"と呼ばれる骨に着いて

後側は"背骨"についています。

この肋骨は片側12本あり両方あわせて24本になります。

肋骨は呼吸や肩の運動、体の曲げ伸ばしや振り向く動作などに伴い動いています。

試しに自分の肋骨に手を当てて深呼吸をしてみて下さい。吸う時に手に向かって広がってくる動きが確認でき、吐く時には縮まっていく動きが確認できると思います。

今度は後ろ側から肋骨を見てみましょう。

真ん中にある背骨にしっかり肋骨が接続しているのが確認できるでしょうか?

これにより背骨の動きに応じて肋骨も動いているのがイメージできるかと思います。

そして今一度写真を確認しましょう。

肋骨の上に肩甲骨があるのがわかりますでしょうか?

そうです。

肩甲骨が沢山動く為に肋骨が土台の役割をしているのです!

つまり肋骨の動き=肩甲骨の動き

と捉える事ができるのです。

腕を上げ下げするためには肩甲骨の動きが不可欠です。

手を伸ばしたりするにも肩甲骨が誘導して腕の骨が伸びていきます。

上のイラストは肩をおろしている状態の肩甲骨と上腕骨です。

上のイラストは腕を上げているところです。

両者の肩甲骨の傾きに差があるのが分かります。

つまり腕を挙げていくには肩甲骨の傾きが必要になります。

この傾きや動きを出す為に肋骨の土台としての動きが必要なんですね!

肋骨が広がっていくことにより肩甲骨が持ち上げられて肩の動きに連動していくのです。

ということは。

肋骨の広がりや動きに制限があれば肩甲骨の動きが滞ってしまう。

その為に過剰に首肩の筋肉で上方に引っ張り上げて肩コリに繋がるケースがあるのです。

これぞ盲点!

実際に私はリハビリの中で肩関節の治療をする際には必ず肋骨の動きを確認します。

『横向きで肋骨を動かされている患者さんは、何故肋骨を揺らされているのだろう?...』

と頭の中でおもっていることと思われます。

しかし、肋骨の動きを良くした後に肩の動きが悪かった方向に動かすと

『あっ楽!』と患者さん本人がびっくりしながら動きの軽さを実感されます。

肩コリの方も自分の肋骨を是非動かしてみてください。

ではセルフマッサージ方法です。

手を肋骨に当てて右から左から交互に押すだけです。

この時に大事なのは圧迫するような強く長い刺激ではなく、波のように押して緩めて押して緩めてというように軽い力で揺らしてあげる事です。

約30秒ほど左右交互に揺らしてあげて下さい。

肋骨は上部、中部、下部と分けられるのですが、難しいことは考えずに下の肋骨から始めて上の方まで順にマッサージしてあげましょう。

上の写真は手を肋骨の上部にずらして揺らしているところです。

約30秒ほど左右交互に揺らしてあげて下さい。

こちらをやって是非肩こりから脱却を図りましょう👍👍👍

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?