あんたが忘れたからだ

対の話

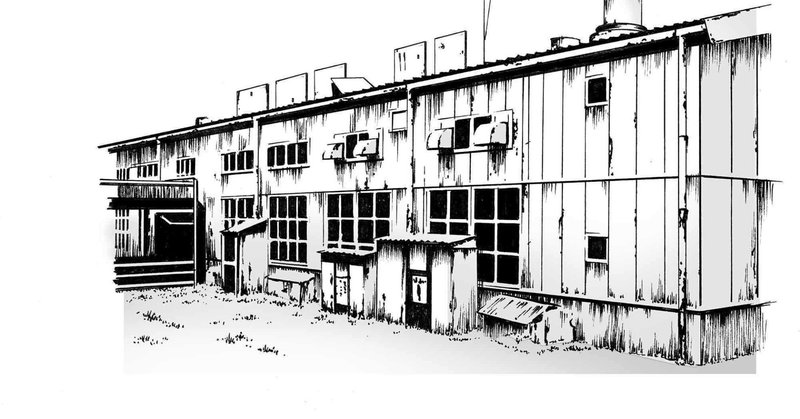

後味の悪い夢のような正午だった。

人が住んでいるのかも分からない、萎びた住宅街で声を掛けてきた子は、俺のことを「百治さん」と呼んだ。だから俺も、自分は「百治」という名前なんだと思い、それらしい振る舞いをしようと思った。

「私のことを、覚えていませんか。」

その子は恐々と言葉を話す。伏し目がちになりそうな目線を、必死で持ち上げて俺を見る。その仕草が、ひどく俺を苛々させた。そんな目で見るなと、引っ叩いてやりたい衝動に駆られる。でもたとえ本当に手が出ても、多分謝るのは目の前のその子の方で、しかもその謝罪はさらに俺を苛つかせることになるだろうから耐える。

覚えてないなと俺は言う。その言葉にその子は、手の届かないところを苛む鈍痛をこらえるように顔を歪ませた。

その子はよく灰色の街角から現れる。

現れてはこっちを気遣い過ぎて、逆に不躾にも見える言葉や振る舞いで、俺を苛立たせた。その瞳の中には、恐れと行き過ぎた敬い、そしてこれが多分最も自分を不快にさせるのだが、隠しきれていない恋情があった。

その子は俺の言葉に素直だった。誰もいないアパートの一室に招けば、簡単に玄関をくぐった。

ここへ帰ってくるたびに、他人の部屋に足を踏み入れるような不快感に襲われる。何故なんだろうか。

「何も、ないんですね。」

そうなんだ。物が増えないんだ。いやそれだけじゃない。

生きているのか、死んでいるのか分からない。夜毎、泥のように眠って、俺はこの部屋で本当に泥になってしまっているんじゃないだろうか。

物が増えない。腹が減らない。陽光がまぶしくて苛つく。生きている証を、自分の部屋に見いだせない。

どうして俺の部屋は、なんのにおいもしないんだろうか。

どこへも行けない心を持つことで、人間の体は重くなるのだと思っている。ならこの体は多分もう重くならない。諦めたことが多すぎて。慕ってくれたあの子に向けるための笑顔や、それに応える頷きも、思い出してもどうしようもない場所まで来てしまった。

あの子はこんなに綺麗になった。俺はどうだ。

その子と俺は、いつか会ったことがある。でも思い出してもしょうがないんだと思う。君に俺は救えないし、俺も君の傍にいることはできない。したくない。

再会はすべきじゃなかった。ましてや、君は俺の部屋に来るなんてことは絶対にしちゃいけなかった。

綺麗になったあの子を犯す夢を見た。

あの子は優しくて臆病だった。怖いものや恐ろしいものに対して恋情を抱いてしまう、愚かな子だった。だから俺のことも拒まなかったんだろう。

どうか嫌ってくれますようにと、逃げないあの子を床に強く押さえつけて、指の先まであばいた。

なのに、濡れていた。

そんな目で見るな!どうして君が、愛しそうに俺を見るんだ。

痛みに涙まで滲ませながらそういう顔をされると、本当に吐きそうになる。

もう少し早くあの子と会えていたら、違ったかもしれない。

覚えてないな、なんて言わないで、元気だったか、ぐらい言えたかもしれない。久しぶりだからぎこちなくなりながら、あの子の話したいことを聞いてあげられたら良かった。もう全部遅いけど。

忘れないでほしかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?