ブロークン・フラワーズ(映画感想)_いくつも存在した可能性を選択した結果

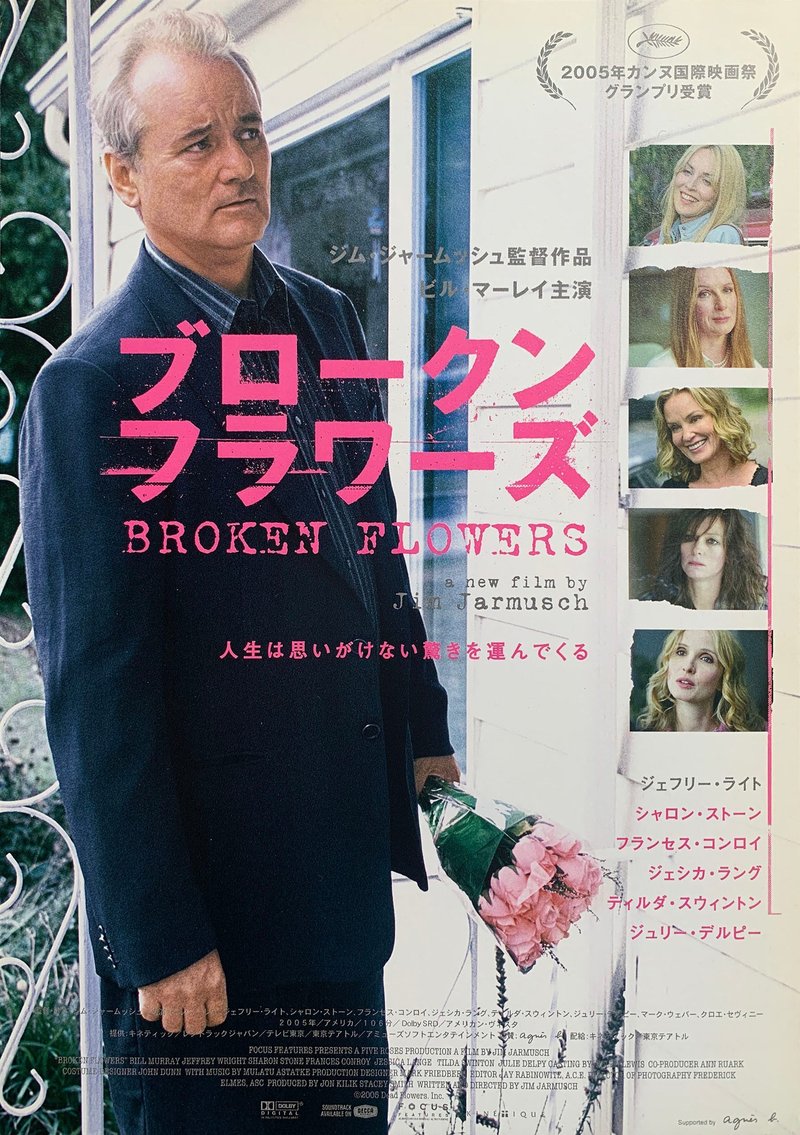

『ブロークン・フラワーズ』は2006年日本公開の映画で、監督はジム・ジャームッシュ。

かつてはドン・ファンのように女性にモテた熟年の男性(ビル・マーレイ)が、昔付き合っていた女性たちに会いにいく過程に笑いと人生の悲しみをがあるという映画。地味な映画だがなんともいえない魅力がある。

以下、ネタバレを含む感想などを。

付き合っていた女性に会うための長距離移動

コンピューター関連の仕事でボロ儲けしたドン・ジョンストンは中年よりも少し老いた熟年の男性。かつてはドン・ファンのように複数の女性たちと付き合ってきたが、同居している恋人シェリーに愛想を尽かされ、広い家に独り残されてしまう。

そんな折に「秘密にしてきたが、19歳になる息子がいてドンに会うために旅立った」という差出人不明の手紙が届く。

複数の女性と関係を持ってきたドンだから身に覚えの無いわけではないが、誰との子供だったのか特定出来ない。

まったく乗り気では無かったが、おせっかいな隣人ウィンストンに背中を押されて、手紙の差出人を見つけるため過去に付き合った4人の女性たちへ会いにいくことになる。

手がかりは手紙のみで宛名は手書きだが、中身はピンクの便箋に赤字でタイプされていた。好奇心旺盛なウィンストンは差出人を特定したいから、ピンクの花を持って訪問し、タイプライターを持ち帰ることを指示する。

過去に付き合っていた女のリスト作成や訪問など、最初は断るくせにシーンが切り替わるとドンが忠実にウィンストンの指示通りに行動しているのが律儀で可笑しい。

また広大なアメリカを飛行機、バス、レンタカーを駆使して4人の女性に会いにいく道中、ドンは終始無表情だがウインストンが選曲したとされる少しとぼけた感じの民族音楽が流れるため独特の弛緩した空気が流れる。

昔の女たちに会いにいくという苦痛

何の前触れも無く昔付き合っていた女性に会いに行く行為には、とにかく精神的な苦痛を伴う。

女性の立場からしたら、既に熟年ともいうべき年齢で未だ自分に対して未練があるのかと思うとゾッとするだろう。なのでまっとうに考えたら、素っ気無く追い返されるのがオチだ。

実際1人目のローラこそ暖かくドンを迎えてくれたが、他3人の態度は好意的なものでは無かった。

それでもドンが過去の女性たちへ会いに行ったのは、他にすることもなくシェリーに出て行かれたことによる孤独に耐えられなかったのだろうし、自分の息子という血縁者の存在にほんの少しの希望を持っていたのだろう。

また、会いに行く女性たちがそれぞれに異なるタイプで個性が強烈だった。

感情表現が豊かで母娘ともにやたら肌の露出が多いローラ、不動産業で一儲けして旦那と豪邸に暮らすも、質素なディナーやピントのズレた会話など不穏な空気を漂わせるドーラ。

人間の考えは読めないがアニマル・コミュニケーターとして犬猫だけでなくイグアナの言葉が分かると言い張るカルメン。

都会から離れた場所で粗暴な男たちとボロ家に暮らしているペニーと、女性たちのタイプの幅広さがドンの許容範囲の広さや、ドン・ファンと呼ばれるほどモテた男の凄みも印象づけられる。

手紙の差し出し人は誰だったのか

結局、ピンク色の手紙の差し出し人は誰だったのかよくわからないまま終わる。

物語の焦点を老いたかつてのドン・ファンに当てるため、意図的に誰かを示さなかったのだろうがやっぱり気になる。

手紙の内容にどこか突き放すような印象があったため、ドンを受け容れて家に招き入れたローラの可能性は低いと思われるが、他3人の可能性は完全に消えたわけではない。

2人目のドーラは今の夫との子供は「忍耐できるか自信が無い」とだけ言及していて回答が曖昧だった。これだと裏を返せばドンとの間に生まれた子の子育てに疲れたとも受け取れてしまう。

3人目のカルメンは娘がスウェーデンにいると言ってるが子供が一人だけとは言っていないし、最後のペニーはそもそも質問に回答せずに家に籠もってしまった。

このように差出人が誰だかよく分からず、なんなら出会った4人以外の誰かなのではと疑いたくなるほど手掛かりが少なくてモヤモヤする。

とはいえ、帰宅後に入っていたシェリーからの手紙がピンクの便箋に赤字で書かれていたから、シェリーの仕業だったとするのが有力ではある。

家を出て行く際に最初の手紙を手渡す際も、いくつもの手紙の束からピンクの封筒をピックアップしてドンに渡していた。

そうすると動機が気になるが、他の女性に目移りするドンに嫉妬して困らせるための仕業だったか、それともドンが真剣に将来のことを考えないから、子供のことを印象付けたかったのか。いずれにせよ情報が少ないから想像するしかない。

どうにも情けないドンの姿

空港でクロスワードをしながら足を投げ出している女性や、カルメンの秘書が短いスカートで足を組んでいたりするのを意識して見てしまうあたりに、男の本能的な性(さが)が垣間見える。

訪問先の家にバスケットゴールがあると息子の存在を想像させて心がざわついたり、バスローブやバイクのシートなど、ビル・マーレイは無表情なのに

そこかしこにあるピンク色の物体を気にしている様子が伝わってきていちいち可笑しい。

ドンの日常はフレッド・ペリーのジャージを着て悠々自適な生活をして、普段はほとんど無表情。

しかしニット帽を被った青年が自分の息子かどうか確かめたくて、追いかけて走り出す姿は、「大事なのは現在」と言っていた通りではあったが、時すでに遅く追いつくことは出来ない。

取り返しのつかない事態はかつての恋人たちとの関係も同様で、女性たちは過去には可能性だった。誰でも選べたのに誰かに絞らなかった結果ドンは日がなダラダラとテレビを見るような寂しい一人暮らしになった。これはある意味ドンの選択の結果だ。

青年に逃げられて、車の助手席からドンを見つめる若者を見た瞬間の表情の変化は見もので、「ひょっとしたらこっちが自分の息子か?」と思わせる顔をしている。

この後カメラが360°回転して途方に暮れるドンを捉えて終わり、うらぶれた熟年独身男の悲哀がなんともいえない後味の悪さを残す。

ウィンストンとの電話で「自分がどこで何をしているのか分からない」とボヤいていたが、真実は分からないまま混乱の只中にいて、独りで生きることの困難さが心に沁みる。

40歳を不惑とも言うが、歳を重ねても迷うものは迷うのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?