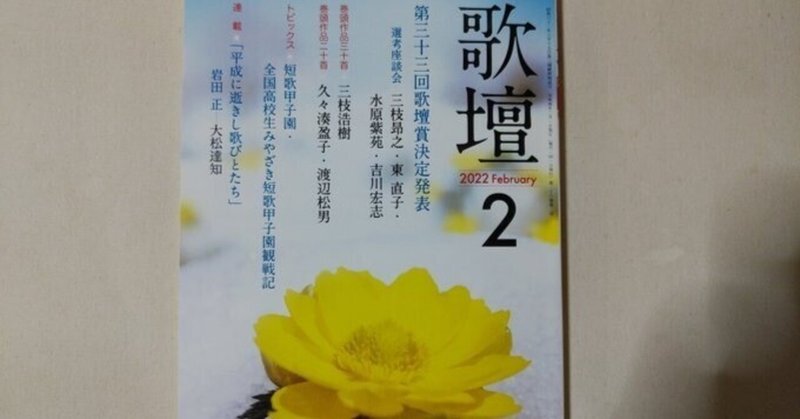

『歌壇』2022年2月号(1)

①湖を抱くやうに羽をやすめたり木の香やさしき鶴の舞橋 福士りか グラビアページ「橋のある風景」より。青森県北津軽郡にある鶴の舞橋を詠った歌。著作権考えて写真は載せないけど、何というか本当にこんな橋あるの?という美しさ。歌にある「木の香」を嗅いでみたい。

②春の日に因幡の山路を行き行かば傾り真白く有りの実の花 西尾憲治 鳥取県の県花、梨の花を詠う。韻律がとても美しい歌。三句で動作を繰り返しつつ声調を整えて、下句の風景につなげる。四句でぱっと目の前が開けるようだ。梨を「有り」と言い換えるのも近代短歌的で歌に合っている。

③あんなにも凌霄花あんなにも炎の色で天に近づく 中井スピカ 「あんなにも」と繰り返すだけで凌霄花が目に浮かぶ。激しい太陽の下で、激しい炎の色で咲く凌霄花。その先は天に向かう。作中主体の憧れが絞り出されたような歌だ。中井スピカさん、歌壇賞受賞おめでとうございます!

④嫌いって言い切れたなら渡りゆくアサギマダラの光の浪費 中井スピカ 二句切れ。母への思いは、嫌いに近いが嫌いとは言い切れない。海を渡ってゆくアサギマダラの輝きを、光の浪費と捉えるところが、母への複雑な気持ちと呼応する。主体の母への愛情は、浪費だったのだろうか。

⑤目覚めればそのたび少し老いている陽射しを浴びた一対の鍵 中井スピカ 母のもとを離れ、自分の家族を作った主体。毎朝、朝日を浴びる一対の鍵。毎日少しずつ老いていく一対の鍵は主体と相手の喩だろう。親の老いを見つめながら自分たち自身も日々確実に老いていくのだ。

⑥愛のようなものを集めてそれらしく私はニンゲンのゼリー寄せ 戸舘大朗 主体は、震災を取材する人らしい。連作の中ほどにある一首。上句は、人々の語りから、それらしい記事を作るジャーナリズムへの批判でもある。下句は少し露悪的に自分を把握する。ゼリー寄せという比喩が鮮やか。

⑦急行の通過後しばしの時の間を誰かの死後のように過ごした 真栄城玄太 人が死んだ後の、空っぽな感じ。何かしなくてはいけないと思いつつ、何もする気になれず、ぼーっとしているような。急行通過後の短い時間を、そんな失われた時間に喩える。小さな喪失感を拡大して見せた一首。

⑧「歌壇賞選考座談会」気になった発言など。

三枝昻之〈手探りに強さがあるという点がこの歌の長所なんでしょうね。ただ僕はこういう手探りの仕方にあまり新鮮さを感じないんですよ。〉三枝は「控えめ」な表現に詩的な説得力がある、と述べる。

吉川宏志〈口語でスパスパ言ってる感じの文体が、ちょっと見慣れた感じがある。時代に逆らうときって文体から違うものが出て来るんじゃないかなって気がするんですよ。〉文体において変化の時期なのかなという気がした。

⑨東直子〈感覚がいろんなものからちょっとズレながら実感のあるものに最終的には変化していく。〉大野理奈子作品「秋風送り」に対する東の評が、歌の良さをとても引き立てる評だと思った。東自身の初期の作品から考ると、「実感」を評価するのはある種の変化だと思う。

⑩三枝昻之〈むしろヒリヒリしないところが新鮮さではないかと思うんですよ。〉〈今回の僕はヒリヒリした作品には否定的でしたが、そのヒリヒリに既視感があるからですね。思い切ったヒリヒリには大賛成ですが。〉ヒリヒリに既視感というのは結構厳しい評だ。

⑪東直子〈今回は奇をてらった作品よりも自分自身の思いと格闘する作品が多く、今後もそういった方向でそれぞれの持ち味を自分の言葉で絞り出しつつ冒険した作品もあるといいなと思っています。〉俎上に上がった作品には、選考委員及び時代の志向が表れていると思った。

⑫吉川宏志〈去年とは言葉の手触りがかなり違う印象があって不思議な感じでした。(…)現代に生きることの苦しさのなかで、受動的になりつつも柔軟に耐えている感じの歌が今回は印象に残っていった感じがするんです。〉一年で言葉の手触りが変わったというのに驚く。

文体の話もあったし、何か流れが変わったんだろうか。興味を引かれた。最近、個人的にも、言葉が言葉を連れて来るタイプの歌より、実景の描写の歌の方がすんなりくる気がしていたので、自分がその辺に反応したのかも知れない。

2022.3.3~5.Twitterより編集再掲