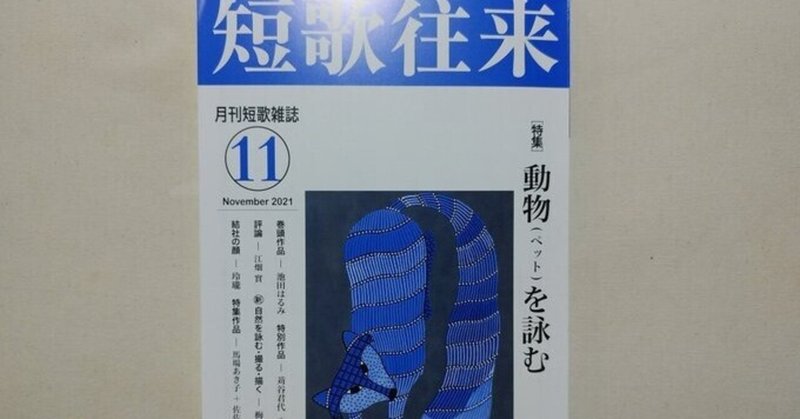

『短歌往来』2021年11月号

①田中教子「短歌と俳句①」〈このように短歌にさまざまな動画的視線の効果があることは、従来からうすうす感じられてきたが、明確にされたところはない。〉この「ところ」が分からない。「こと」なら分かるし、それは違うと言いたいが、「ところ」は何を指すのか。

②江畑實 創世神話「塚本邦雄」〈それ(澁澤龍彦「異端者の美學」)は歌壇外からの正統な芸術論であり、かつ澁澤独自の視点による真摯な短歌の「非・第二芸術論」でもあった。〉澁澤龍彦論の塚本への影響を面白く読んだ。「非・第二芸術論」という捉え方が興味深い。

〈いまだ塚本の評価が定まり切らぬ時期の、手探りの難解・晦渋な論考ではあったが、以後の塚本の進路を決定づけた重要な一文(…)ここで澁澤は、春日井建、寺山修司、塚本邦雄の三名を論じた。〉ここで澁澤がこの三名を論じたことが、前衛短歌とは誰かという枠組みに影響を与えたのだろうか。

〈こうした論述は、間違いなく塚本を根底から揺さぶり、突き動かしたはずだ。(…)塚本の作品世界は、表面的にはそれまでと地続きに見えながら、深層において徐々に闇を深め、内省化する。〉澁澤の影響、面白かった。次回が楽しみだ。

③産まなければいらない臓器 冷凍のライチの皮に爪立てて剥く 山本夏子 ペットの兎の避妊手術を詠った一連。上句の即物的な詠い方が、却って女と子宮の関係を、残酷に浮かび上がらせる。ライチは臓器を想像させる。皮を剥かれるライチと摘出される臓器のイメージが重なる。

④勝又浩「五七五七七成立の謎」〈調子のよい日本語はみな五音七音の音数律が支配する。そうした実態を幅広く見渡して追及したのが坂野信彦『七五調の謎をとく」(平成八年、大修館書店)である。〉この本の内容について考察した一文。勝又の疑問点も添えられていて面白かった。

⑤三枝浩樹「再訪八木重吉」

許しうるものを許す

それだけならどこに神の力が要るか

人間に許しがたきを許す

そこから先は神のためだと知らぬか

八木重吉

三枝〈寛容ということを考えてみれば、人間は自分の利害の範囲では寛容になりうるが、それを超えて「許しがたきを許す」ことは出来ない。どうあがいても出来ない。その断崖に立って神の前の自己と向きあっている。〉三枝の引いた八木重吉の詩に惹かれた。死を覚悟した人の言葉という感じがする。

「神」という語が短歌で使われる時の、言葉の深浅について。いいとか悪いとかでは無いのだが、信仰として使うか概念として使うかでは、かなり差があるだろう。こうした重吉の詩や三枝の文を読むと、自分との違いにハッとすることがある。こうした詩や文を美しいと思う自分って何なのだろうな。

2021.12.21.~22.Twitterより編集再掲