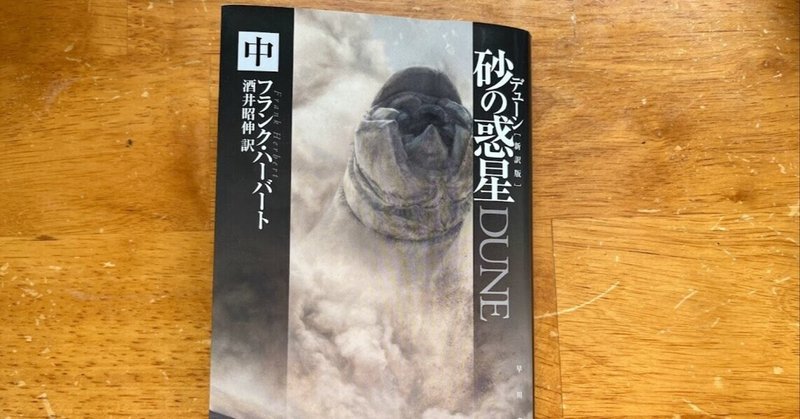

フランク・ハーバート「デューン 砂の惑星」中巻(1965年)

フランク・ハーバート「デューン 砂の惑星」中巻(1965年)

ハルコンネン家の襲撃を受けて、アトレイデス家は壊滅的な打撃を受ける。

ポールとジェシカは戦いを生き延びて砂漠に逃れる。

フレメンと出会い、試練を経て、ふたりは砂漠の民に受け入れられる。

一方、ハルコンネン家には皇帝から調査が入ることになる。

ストーリーの大部分が砂漠や洞窟といった、フレメンの活動エリアで展開される。上巻のような大規模な動きはなく、ポールの精神的な成長がメインに描かれる。エンターテイメントを期待すると、退屈かもしれない。

「デューン」という小説がSFというジャンルでありながら、人間を掘り下げる作業に重点をおいているところを評価したい。

SFというジャンルはどちらかというと、ビジュアル的なイマジネーションの豊かさを評価しがちで、宇宙船やどこかの星の異文化、時空移動などにまつわるルール作りといったものから受けるセンス・オブ・ワンダーが評価対象になりがちだ。

「デューン」は宇宙のパワーバランスの設定やサンドワーム、ベネ・ゲゼリットという特殊な能力を持った修道女のような存在といったSF的な設定も十分に持ち合わせながら、上記のような人間描写にも重きを置いている。

この点が本作が何度も映画化を試みられるほどの魅力の一因だろう。

つけくわえるならば、ホドロフスキーやデヴィッド・リンチやといった監督たちが挑戦してはうまくいかなかった映画化を、ドゥニ・ヴィルヌーヴは興行的な成功に導いた。

第1作に関しては、いかにもヴィルヌーブらしい美しいビジュアルで構築された世界は見事だった。難を言えば、今までのヴィルヌーヴ作品にはあったキャラクターの掘り下げが希薄であり、プロットを追うことに注力しているように感じられたことだ。

「デューン」は子どものころに少し読んだが、読破はしなかった。

今回読んでいて感じるのは、本作はおとな向けの作品であり、人間というものをある程度知ってから読んだほうがよいのではないかということだ。

もちろん、読書によって知らない世界が開けるという一面もあるのだから、こどもが「デューン」を読んで人間について考えるというのも有効かとは思う。賢い子どもならそういうこともできるだろう。自分はそうではなかったというだけの話だ。だから自分にとっては今が「デューン」を読む適齢期なのかもしれない。

なお、作中でフレメンが自分たちはエジプトの民でスンニ派であると語る部分がある。「ナイル川流域のアル=オウロウバより脱出した」という。スンニ派ということはフレメンは地球の民で、エジプト人だったのだろうか。「エジプトから脱出」という部分に着目するなら、聖書のモーセのエジプト脱出を連想するので、イスラエル人なのだろうか。同じセリフの中にイスラム教とキリスト教を想起させる表現が混ざっており、解釈ができなかった。

サポートいただくと、よりよいクリエイティブにつながります!