映画「シェイプ・オブ・ウォーター」を読む 【完全解説】

本作品は、ギレルモ・デル・トロ監督が異種間の愛を描いたファンタジー。第74回ベネチア国際映画祭で金獅子賞。第90回アカデミー賞で作品賞、監督賞などを含む4部門で受賞。この作品も結構深い。読み甲斐のある映画だ。[ネタバレあり]

●なぜヒロインの首に大きな傷があるのか

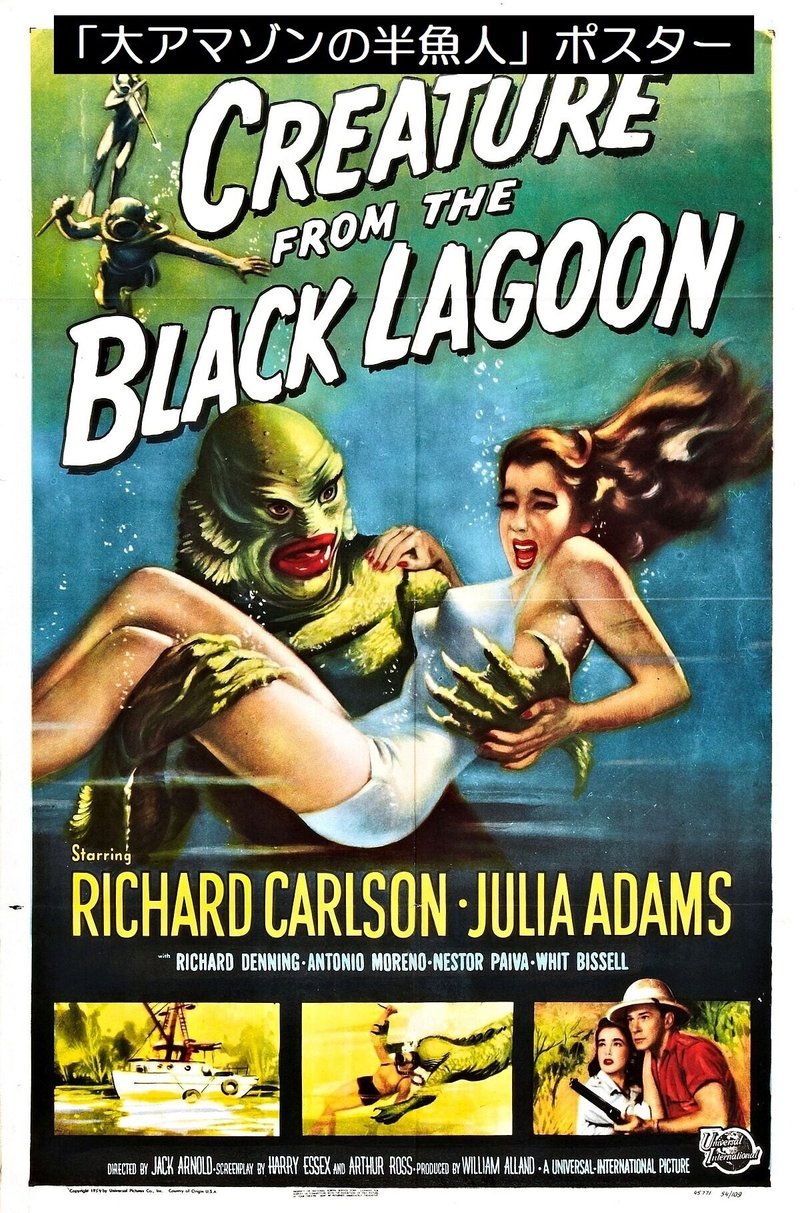

本作品のヒロインは、「航空宇宙研究センター」で清掃員として働いている女性。彼女は聾唖者で、言葉を理解できるが話すことができない。彼女が半魚人と恋に落ちる物語ということで、なるほど半魚人版「人魚姫」かと。人魚姫の設定が半魚人になったということで、海中生物の男女が入り替わり、言葉を失うのも海生物でなく人間の方。つまり、童話「人魚姫」の物語裏返した作品だと解釈して鑑賞し始める。ギレルモ・デル・トロ監督は「大アマゾンの半魚人」がお気に入りらしく、B級怪物映画を量産したユニバーサル映画にオマージュを捧げているとのこと。もしかしたら、デル・トロ監督は、日本の怪獣・特撮ものとかも好きな人だから、半魚人のデザインは、「仮面ライダー アマゾン」とかを参考にしていたら面白いなぁ、と妄想しながら鑑賞を進める。

ところが、途中からどうも様子がおかしいと思い始める。イライザの隣人の老人画家が、半魚人に襲われた時、腕に傷を負うのだが、その傷がイライザの首の傷と同じ形状なのである。しかも、彼女は孤児であり川で命を救われた過去があるというではないか。となると、おそらく彼女は一度、半魚人に会っており、首に傷を負わされたのではないかと。つまり、彼女はもともと海に住んでいて、陸の世界(人間社会)にやってきたのではないか。「人魚姫」の裏返し物語ではなく、「人魚姫」そのままの物語だと考えてみた方が自然なのではないだろうか…。

● なぜヒロインはミュージカル映画が好きなのか

そう、イライザの正体は、エラと尾ひれをもった人魚姫なのである。そう言えば、冒頭のナレーションで「言葉のない“プリンセス”の話をどう語るべきか?」とある。そう考えると、「なぜイライザはミュージカル映画が好きなのか」「なぜイライザは靴のコレクターなのか」「なぜイライザは雨の日を予測できるのか」など、様々疑問が一気に解決する。

童話「人魚姫」は、美しい歌声で海の生き物たちを魅了していたが、人間社会に憧れ、尾ひれを脚に変えることと引き換えに美しい声を失うという話だ。だから、イライザは、憧れの脚を手にいれるために、美声を奪われたのだろう。憧れの脚を手に入れた彼女は、喜びで下駄箱には多数の靴が並べられているし、嬉しそうにミュージカルのステップを踏んだりする。美声の持ち主で、歌うことが大好きだったことも、彼女がミュージカルやレコードが好きな理由の一つでもあろう(イライザの部屋の下の映画館では、ミュージカル映画「恋愛候補生(1958)」が上映されている)。声を失った彼女が半魚人に愛の告白をするシーンで、歌で自らの気持ちを伝えようとするのも当然のことなのである。

そのほか、彼女が人魚姫であることは、様々な描写で語られる。彼女の部屋が深海色でコーディネートされているのも(壁紙も鱗模様になっている)、生まれ育った故郷の海を思い出させて落ち着くからであろうし、水(湯)の中でオナニーをするのも、グツグツと卵を水(湯)の中で調理するのが日課なのも、水中で過ごしてきた生活を彷彿させるからなのだと思うと納得がいくではないか。ヒロインが水中生物だと分かれば、バスのシーンで水滴を操ったり、雨の日を予測できたりするのも不思議ではない。

● 人魚姫であるヒロインの王子様は誰なのか

童話「人魚姫」は、王子様に結ばれたくて人間界にやってくる。では、この映画で王子様は一体誰なのか。登場人物の中に、そんな格好いい人いたか? まったく思いつかない。誰もがそう思うことだろう。王子様といえば、権力をもって国を治める人。つまり、本作品の舞台となっているアメリカで言えば、大統領である。現在の話をすれば、ドナルド・トランプ氏。そんな視点から考えると、本作品の王子様は、「航空宇宙研究センター」の軍の科学者ストリックランドとなる。そんなバカな、と思うかもしれないが、劇中、彼が愛読している本は、なんとドナルド・トランプの愛読書の「パワー・オブ・ポジティブ・シンキング(積極的考え方の力)」ではないか。理想の家庭と権力、お金も十分に持っている。しかも、彼は、イライザにも官能的だと告白もしており、セックス中に妻が言葉を発することを制する(話ができないイライザが好みだということを表しているとも取れる)。そうした点から、本作品は、「王子様=ドナルド・トランプ=ストリックランド」という社会への皮肉を効かせたおとぎ話であることも見えてくる(「ドナルド・トランプ=ストリックランド」という図式については後述する)。

● なぜストリックランドは緑色のキャンディを噛み砕きたくなるのか

ストリックランド王子のお城は「航空宇宙研究センター」。ここは、緑色(ティール)で覆われ、時計や監視カメラを始め、様々な電気機器に支配されている。そして、彼は「ティールは未来だ」と語る。つまり、緑色は時間や科学を表しており、彼のお城は理性に司られている世界だと分かる。本作品の舞台となる1962年冷戦下のアメリカは、科学と理性の時代だったのである。その時代の中で、その科学の最先端である「航空宇宙研究センター」で上をめざすストリックランドは、常に理性的であろうとし、理性の象徴である緑色のキャンディをなめ、緑色のキャデラックを購入する。しかし、本当は、彼は本能の人間なのである。ポジティブ思考の人間でも、男らしい人間でもない。だから、時には緑色のキャンディを噛み砕きたくなるし、妻に言われて嫌々緑のキャデラックを買っているのだ。上司にプレッシャーをかけられると、鏡に向かって「オレはできる!」と自己暗示をかけなければならない。

このように、ストリックランドは、常に男らしさを演じなければならないという強迫観念に駆られている。そのため、彼の周辺には「男らしさ=男根」のイメージがたくさん散りばめられている。電撃棒や拳銃は、男らしさの象徴として分かりやすいところだが、指もそうだ。半魚人に食いちぎられて、男らしさを奪われ、無理やりつけた指が腐っていくのは、彼が上司のプレッシャーで追い詰められていることに呼応しているし、殺した相手の傷口に指を入れるのも、男らしさを主張するため、その男を姦通したことを表している。キャデラックという、パワフルで大きな車を彼に買わさせたのも、男らしくなければいけないという強迫観念である。ぼかしを入れてまで男性器を映した性描写をカットしなかったのも、彼が強迫観念から虚勢を張っている姿を見せる意図があったからであろう。

● ヒロインはなぜ時計や電話の受話器を投げ捨てるのか

本作品において、緑色の逆の象徴として配色されているのが赤色(=情熱・本能・愛)である。イライザは、半魚人への愛が芽生え、想いを深めていくと、彼女の身の回りは赤色のものに覆われていく(猫の血=赤が流れるのを皮切りに、イライザと半魚人の愛は深まっていくのも偶然ではない)。ストリックランドも、包帯で隠した指からは血(赤)がにじみ出てしまうし、暴力(=本能)的な彼の持つ電撃棒の影には、血が潜んでいる。彼が本当は理性的な人間ではないことを表しており、本能的なイライザに惹かれてしまう。イライザは海中生物であり人間ほど理性的ではないから、目覚ましを止めた後も寝てしまうし、腕時計をして必死に時間を守ろうとしているにもかかわらず、毎日タイムカードを自分で処理できないのである。科学より本能を重んじているからこそ、半魚人が失踪したときに時計を投げ捨てるし、ラスト半魚人の危機を知ったときも電話の受話器も元に戻さず投げ捨ててしまう。彼女の隣人の画家も同じタイプの人間であり、イラストではゼリーを好みの赤色で描くが、クライアントに緑色に変えさせられる。また、緑色のキーライムパイは食べずに、赤いストロベリーパイを出されたときに、思わずダイナーの店長の手を握って自分の思いを告げてしまうのだ。

こうした緑と赤の色彩設計を観ていると、必然的に同じく緑と赤の色彩設計が秀逸だった映画「アメリ」を思い出す。「アメリ」も、ヒロインは世間からずれている一風変わったキャラクターの女性であり、ナレーションによってテンポよく彼女の生活が語られる。しかも、アコーディオンを使用した音楽。本作品と「アメリ」は世界観がかなり似ている。ジャン=ピエール・ジュネ監督が本作品を観たら、きっと心穏やかではないであろう。

● なぜカメラは移動し続けるのか

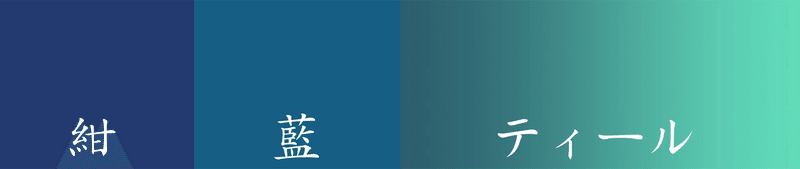

このように、色彩設計がなされているが、緑色(ティール)と赤以外にも、あと2色の振り分けがされている。とても分かりにくいのだが、イライザの部屋と航空宇宙研究センターは、別の色で色分けされている。イライザの部屋の深海色は、緑色(ティール)に似ているが、厳密に見ると青色で、日本の表現だと紺色・藍色に近い(下図参照)。半魚人の体の柄も、よく見てみれば、緑色(ティール)でないことが分かる。

この微妙な違いは、カメラワークでも表されている。イライザの家でも、航空宇宙研究センターでも、カメラはやたらと移動を続けるが、イライザの家では、海中を漂うようにカメラは移動し、まるで水のように壁や床を自在にすり抜けたりもする(実際、浴室の水が映画館に落ちていく)。一方、航空宇宙研究センターでは、まるで過去から現在、そして未来へ絶えず進み続ける時間のように、直線的に移動する。つまり、カメラの動きで、イライザの家では水の流れを表し、航空宇宙センターでは時間の流れを表しているのである。色でもカメラワークでも、イライザの家と航空宇宙センターでは、とても似ているが微妙な違いを表現しているのだ。

もう一色、印象的に色分けがなされているのが、イライザの理解者の老人の部屋である。彼の部屋は、暖色系のオレンジ・茶色で統一されている。赤色(愛情)に近い色によって、老人はイライザを優しく包むのだ。老人の部屋以外では、イライザが半魚人を逃す水門を下見に行った時に、彼女を照らす海辺の夕日のオレンジが希望を感じさせて印象的である。

● なぜ半魚人は映画館で呆然立ち尽くしていたのか

本作品の舞台は、1962年の冷戦下のアメリカ。ヒロインは障害者であり、隣人の老人はゲイであり、彼女の同僚は黒人(移民)。そして、半魚人はフリークス。社会の中でのアウトサイダーばかりである。そして、王子様のストリックランドは、権力を笠に着て、彼らを差別したり、酷使したり、虐待したりする。イライザたちは、撒き散らされた小便を拭かされ、彼女の隣人の画家は職場を追われ片思いの相手にも冷たくされ、半魚人はいわれのない暴力を受ける。失踪した半魚人が、映画館で、「権力者が奴隷に鞭を打ち“城壁”をつくっている映画」を呆然と観ているシーンがある(「砂漠の女王(1960)」らしい)。彼は人間社会の醜さに失望しているのだろう。

確かに、現在のアメリカ社会でも「王子=トランプ大統領」は、権力を笠に着て、メキシコとの国境に“壁”を作って移民から自国を守ろうとしている。何を隠そう、監督のギレルモ・デル・トロは、メキシコ出身ではないか。これは、1962年という設定にしていながら、実は現在の政治を痛烈に批判であることは間違いないだろう。半魚人に食いちぎられたストリックランドの指が黒人のように黒くなっていき、彼がその指をちぎり捨てる描写も人種差別に対する批判とも取れる。権力・金持ちの象徴であるキャデラックが、アウトサイダーたちによって破壊されるのも、この映画をつくったデル・トロ監督自身のトランプ氏批判の投影であろう。

● なぜ1962年の冷戦下が背景なのか

本作品の舞台が1962年のアメリカに設定しされている理由のひとつは、間違いなく先述した現在のトランプ政権への批判を暗喩として描きたかったためであろう。もうひとつは、本作品でファンタジーという世界観を成立させるために必要だっただと思われる。妄想は、強烈なストレスがかかったり、孤独感に襲われたりしたとき、その逃避として生まれるものである。だから、ファンタジーを成立させるためには、主人公たちに逃避したくなるほどの精神的な負荷をかける状況が必要となる。デル・トロ監督の「パンズ・ラビリンス」でも同じように、スペイン内戦下のポーランドを舞台にして、追い詰められた少女が逃避する世界としてファンタジーを描かれていたが、本作品でも、東西冷戦下、差別を受け続けていたアウトサイダーの孤独感から生まれたファンタジーとして描かれている。ヒロインのイライザと画家がミュージカル映画(ファンタジー)ばかり観ているのも、彼女たちが映画館(ファンタジー)の上に住んでいるのも、そうした社会的な抑圧からの逃避なのである。老人画家が写真(現実)へと時代が移行していく中、イラスト(ファンタジー)を描き続けているのも、そうした意味もあるのだ。イライザたちが、科学の最先端である航空宇宙研究センターの中に閉じ込められ、屈辱とプレッシャーを与え続けられているのも、彼女たちをファンタジーの世界へと誘うために必要な設定だったのである。

● 最後なぜヒロインにエラが生えたのか

ここで、童話「人魚姫」の話に戻そう。「人魚姫」では、最後、失恋をした人魚姫が海に戻ろうとするが、そのためには王子様の心臓をナイフで刺し、その血を彼女の脚に塗らなければ、脚をヒレに戻すことができないということになっている。しかし、彼女は、どうしても王子様を刺すことができず、泡になって消えてしまう。

本作品では、人間社会に憧れてやって来たが、人間社会に失望した人魚と半魚人は海の世界へと戻ろうとする。半魚人はそのまま海へ戻ればいいが、人魚姫のイライザは、人間の姿から人魚へと戻らなければならない。そのためには、王子様であるストリックランドの心臓を刺し、その血をいただく必要がある。だから、ストリックランドは拳銃ではなくナイフで心臓を刺されるのである。その血を手に入れることができたため、イライザは無事に人魚に戻ることができ、エラが復活したわけである。

つまり、本作品で童話「人魚姫」で脚をはやす魔法を使う魔女にあたる人物が半魚人である(半魚神と表記した方が適切だろう)。イライザが幼少期の外傷によって声帯を傷つけ話せなくして脚を与えたのは半魚神であり、老人画家の髪の毛のごとく、彼女に脚を生えさせる(エラを復活させる)のも彼であったのだろう。なにせ彼は、ラストで、ストリックランドが「本当に神だったのか」と語るように、本当に神なのだから。彼が神であることは、アマゾン川奥地では、神と崇められていたという話でも語られるし、鎖で繋がれ電撃棒でいたぶられ血だらけになっている姿は、人間の罪を背負ったキリストを彷彿させられる。ラスト、神を目撃したストリックランドだが、それまでに彼は、電撃棒を叩きつけ、指を投げ捨て、キャデラックは潰され、撃った拳銃は意味をなさず、“男らしさ”をことごとく無力にされている。彼が読んでいた「パワー・オブ・ポジティブ・シンキング」は、私も既読だが、ざっくり言うと、神を信じることでポジティブになることを説く自己啓発本である。だから、それを読んでいるストリックランドは、当然、信仰を重んじているはずである。ラストで半魚人が神だと悟った瞬間、畏敬の念を抱いたことだろう。そう考えると、半魚神は、そんな彼の精神を呪縛からの解放するために現れたのかもしれないと思えてくる。

● なぜ「ブスと野獣」なのか

ファンタジーというジャンルに強いこだわりのあるデル・トロ監督だが、本作品によって、そのジャンルのメジャーであるディズニー映画への挑戦状を叩きつけていると思われる。ディズニー映画には、本作品と同じく童話「人魚姫」を下敷きにした「リトル・マーメイド」があり、本作品と同じテーマの「美女と野獣」もある。「美女と野獣」は、「見た目ではなく目に見えないもの(愛)」の大切さをテーマにしているにもかかわらず、結局、野獣は美男子に戻るし、そもそもヒロインは美女である。美男美女に「見た目はたいした問題ではない」と言われても、まったく説得力がない。野獣(怪獣)は野獣(怪獣)のままヒロインと結ばれなくちゃダメだろ。そもそもヒロインも美人じゃダメ。そうしたディズニー映画への怒りをから、デル・トロ監督は、ブスと怪獣(最後は怪獣と怪獣)が結ばれる本作品をつくったと思われる。デル・トロ監督は、インタビューで「僕はメキシコ人にしては色が白くて、スポーツにも興味がなかったから、いつも孤独で、テレビの中の怪獣だけが友達だった」と語っている。こんな生い立ちをもつ彼だからこそ、見た目ではない愛に溢れた本作品をつくれたのである。

彼らのセックスシーンを描いてR15にしたのも(アメリカではR18)、子供騙しのディズニー映画への当て付けではないだろうか。タイトルの「シェイプ・オブ・ウォーター(形のないもの)=見た目はハッキリしないもの」は、「大事なものは見た目(=形)ではないよ」「目に見えないものを信じること」というテーマを表していると思われる。「目に見えないしもの=愛・信仰」の大切さを描いた本作品。怪獣愛を炸裂させることで、真実の愛を語ることに成功している。現時点でのデル・トロ監督の最高傑作であることは間違いない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?