「児童書はその子の一生の地下水になる」と言われてみれば

毎夜、いつまでもツイッターに時間を吸い込まれてしまう。そういう時間はほぼ無益なのだけれども、ごく稀に良さげなレシピや、エグみを含んだ他人の内面、気の利いた言葉なんかが流れてくるので指が止められない。そして昨夜は「児童書はその子の一生の地下水になる」という言葉が目に留まり、眠りかけていた頭がどんがらがっしゃんと目覚めてしまった。

「児童書はその子の一生の地下水になる」。

物書きを生業にすると、あらゆる場面で自説を求められてしまう。故に身体を異国に置いてみたり、本を読み漁ったりすることで、なんとか2021年版最新の自説を得ようと日々躍起になっている。でも、はぁ、ちがった、それ自説やない、絵本や。目新しいなにかを発見したんじゃなくて、わたしは単に思い出しているだけなのだ。幼い頃に読んだ大量の絵本、その中でも飛び抜けて心を動かされた物語や景色のことを!

──

わたしは幸運なことに、数えきれないほどの絵本に囲まれて育った。

本が好きな母は、新年早々、決まって大阪府吹田市江坂町にあるクレヨンハウスまで私たち三姉妹を連れていき、「好きな絵本買ったげるから。お年玉の代わりやで」と条件付きの選択肢を与えてくれた。

私は末っ子である。だから姉たちの歴代のお年玉たちも、最後は私のところまで流れてくる。新しさこそが価値である自転車や体操着のお下がりは虚しいものだったけれど、絵本は古くなってもその価値は減らない。

それに加えて、放課後は自転車に乗り、千里ニュータウンにある青山台文庫というところに通っていた。児童書が壁いっぱいに並ぶその文庫には、学校の図書室よりも、ショッピングモールの中にある本屋よりも、心をくすぐる絵本に出会える確率が高かった。

それもそのはず、青山台文庫を開いたのは、正置友子さんという立派な絵本研究者の方だった。本当に良い本を子どもたちのために……と、質の高い児童書ばかりが選書されていたのだ。

「まさきさんは、ロンドンの大学院で絵本の研究してはった、立派な研究者の先生なんよ。そんな方がこんな近所で文庫をやってくれてはるなんて……」

母は何度でも、正置さんの偉大さや、青山台文庫の有り難さを私たちに演説していたのだけど、子ども側としてはその価値はちっともわからなかった。けれどもあの空間に行けば、心をくすぐる本に出会える。それだけは5,6才の時分であれ、よくわかっていた。

──

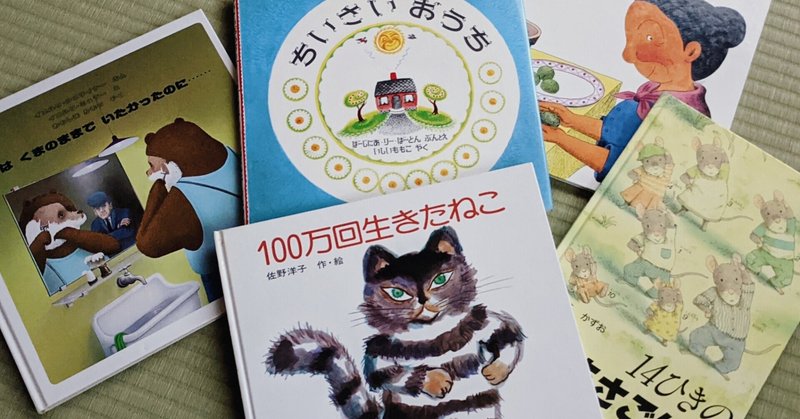

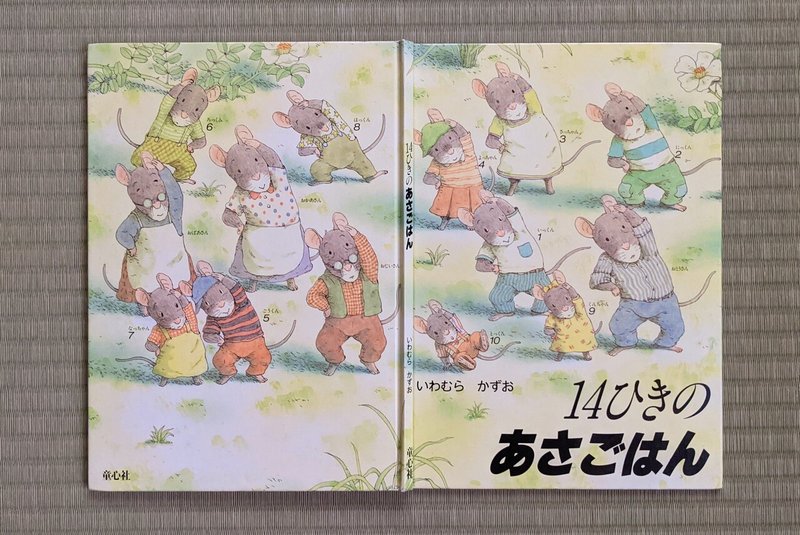

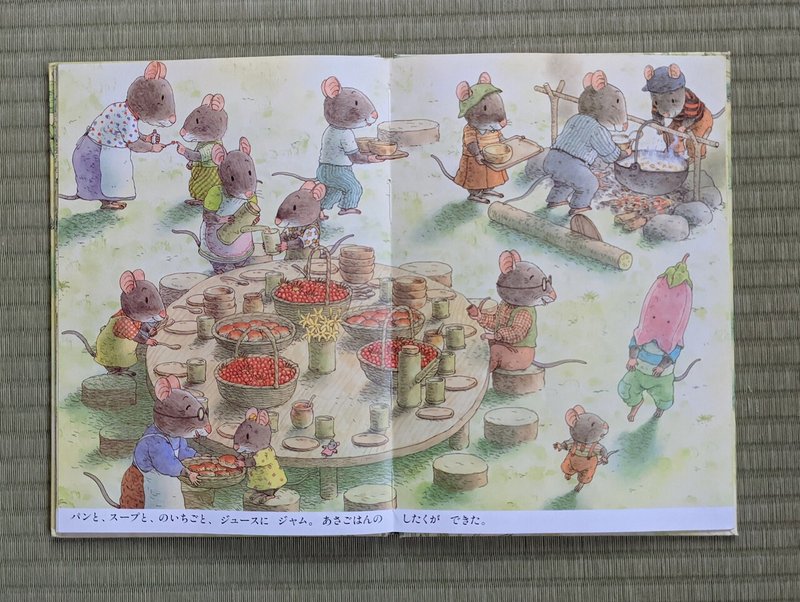

YouTubeチャンネルが存在しない平成初期の女児にとって、絵本はファッションやライフスタイルに焦がれるスタイルブックでもあった。「あぁ、こんなふうに暮らしたい!」と胸をときめかせてページを捲ったのは、『14ひきのあさごはん』。

誰もがお馴染み、野ねずみの「14ひき」シリーズだけれども、私はこのあさごはんの風景に焦がれすぎた結果、柿の木の切り株と紙粘土でファンアートをこしらえたほどである。

野いちごをカゴいっぱいに摘み、どんぐりのパンを焼いて、きのこのスープを煮込む。それを丸太で出来たテーブルに並べた14匹の朝食は、憧れないほうがむずかしい。

14匹は働き者だ。薪を割ったり、テーブルを拭いたりと、それぞれの力量に見合った労働の役割があるのがいい。竹で出来たコップや水筒、木の器やスプーン、土の壁。暮らしの細部がほんのり日本らしいところも、子ども心に安心を与えてくれた。

日本昔話のようにわかりやすすぎる「日本」ではないところが、自然体で心地良いのだ。

──

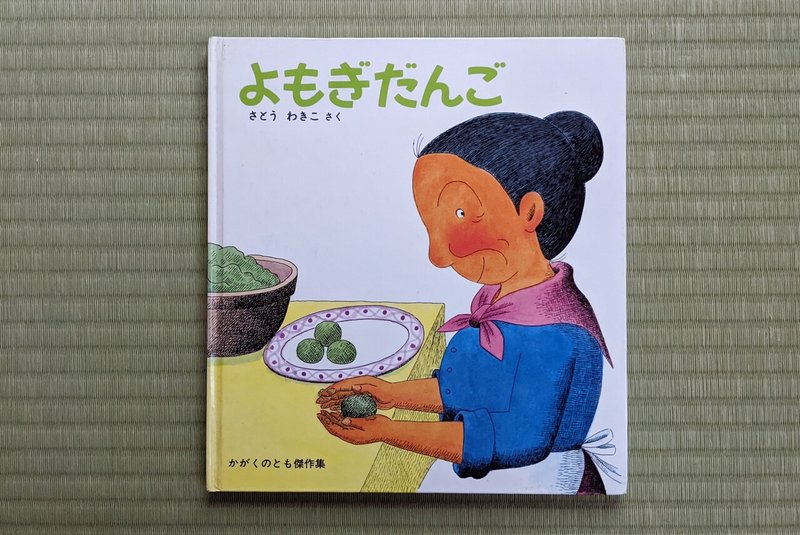

わたしが人生初のレシピ本として活用したのは『よもぎだんご』。

よもぎ、なずな、よめな、いたどり、つくし、のびる、せり……。野草に詳しい「ばばばあちゃん」が子どもたちを指揮監督しながら、そこらへんの野草を採集しまくり、一緒にごちそうを作るのだ。

この本のレシピを真似て、子どもの頃にそこらへんのよもぎを贅沢に使い、母と「よもぎだんご」を大量生産した。

それがとくべつに美味しかった訳ではないけれど、とくべつに楽しかった思い出ではある。

──

そこらへんの草を食べる暮らしに焦がれる一方で、そうした自然が大きなものに壊されていくことが怖かった。

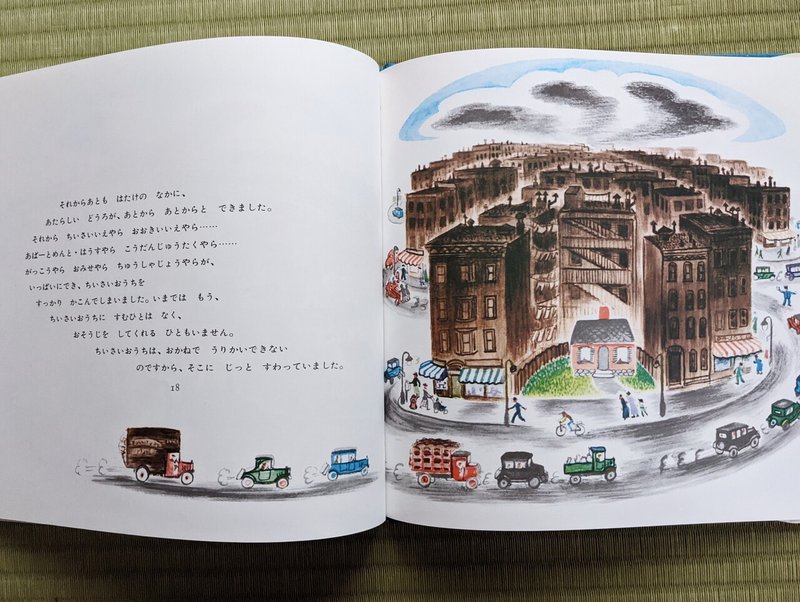

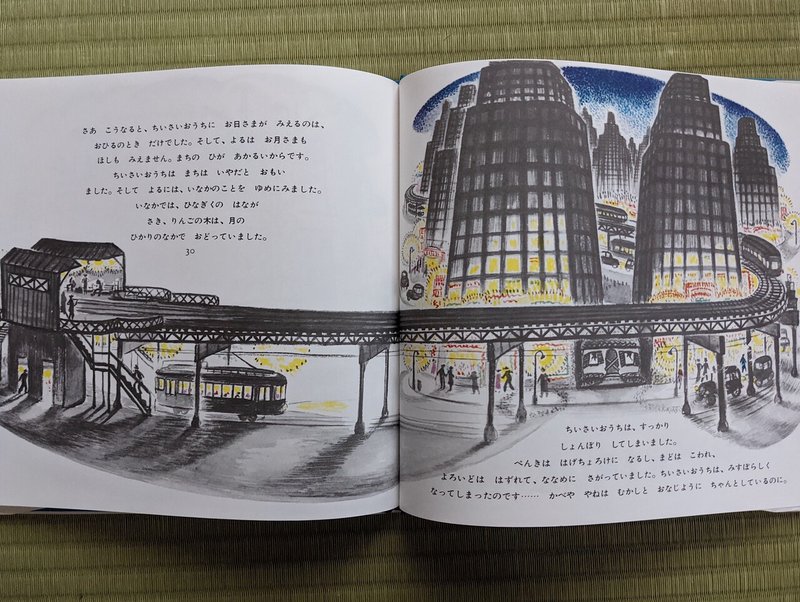

『ちいさなおうち』というアメリカの絵本では、牧歌的な丘の上にあったかわいらしい「おうち」が主人公だ。

牧歌的な丘の上にあったおうちの周りは次第に都市開発されていく。まずはコンクリートの道路が、つぎに公団住宅が、タウンハウスが、24時間消えない街頭が、電車が、高架線が、地下鉄が、そして高層ビルがやってくる。

「まちって、どんなところだろう。

まちにすんだら、どんなきもちが するものだろう。」

「ちいさいおうち」は若いころ、そんなことを思っていた。けれどもいざ、何十年、何百年の時が経ち、自分のいる場所が街になると、陽の光すら入らない狭い空、忙しなく暮らす人たちの姿を前に、すっかり元気をなくしてしまう。

──

『ぼくはくまのままでいたかったのに……』も、人間の都合に振り回される自然側の痛みを描いている。

くまが冬眠している間に、ほらあなの上が工場として開発され、冬眠から目覚めたくまは「怠けものの労働者」として工場で働かされることになるのだ。もちろんくまは、労働者たちの足手まといとなる。

「ぼくはくまのままでいたかったのに……」と思いながらも、くまは次第に、自分がくまであることを忘れていってしまう。どうして自分が劣等生なのか。どうして冬になると眠たくなるのか。いよいよ工場をクビになったくまは、自らが住んでいた森にまっすぐ帰ることが出来ず、コンクリートの道路をさまよい続けてモーテルに入る。くまであることを忘れてしまったから。

ここで描かれている「くま」は、動物ではあるけれど、紋切り型の社会で働く労働者のメタファーでもあるんだろう。これはだから、労働により本来の心を亡くしてしまう人間の話でもある。子どもの頃はそんなことわかりもしなかったけれど、とにかく悲しかった。本来の姿を奪われるくまが、いたたまれなかった。けれども絵本の最後。人間側の文章では語ることのできないくまの行動が、なんとも余韻を残してくれる。

──

いつも私の文章を読んでくださっている熱心な読者の方であれば、もうよくわかっただろう。私が地球の今後に憂い、バナキュラーで土着的な文化を好み、自らの自然な「在り方」を大切にしなくちゃ……だなんて叫んでいるのは、全部が全部、子どもの頃に深く刺さった絵本に、既に描いてあったことなのだ。

なのに私は大都会に出て、こともあろうか、ニューヨークの高層ビルの31階で暮らしていた。

「まちって、どんなところだろう。

まちにすんだら、どんなきもちが するものだろう。」

ちいさいおうちと同じく、私も大人になって、街に焦がれた。けれども、ちっとも似合わなかった。美しいとされるマンハッタンの夜景を眺めても、自分の馴染めなさばかりが浮き彫りになるのだ。日々開発されるWilliamsburgで、身の回りにある自然は、管理された花壇や雑草のない芝生ばかり。おっかないほどのビル群に囲まれ、喉のあたりが苦しくなるのだ。

けれども、そんな大都市で出会った少女が、とある女性成功者の伝記を夢中になって読んでいた。私があまり触れてこなかったような種類の児童書である。彼女は自分の意見をしっかり持ち、競争社会の中でもサバイブできる、立派な都会の女性だった。

数多の選択肢を与えられたとき、子どもが本能的に強く惹かれるものはそれぞれ異なる。きっとその少女は都会で闘う、立派なフェミニストに育つだろう。彼女が大人になった姿を想像し、頼もしく思いながらも、私は私の持ち場でがんばろう、だなんて思えてくるのだ。

──

"やりたいこと"なんてのは、探すのではなく、閃くのでもなく、思い出すくらいがちょうどいい。

7歳、6歳、5歳……。うんと幼い子どもの頃、自分の心を妙にくすぐったものの正体が一体何だったのか。目に映るものすべてが珍しい頃、その中でもとりわけ光っていたものたちは、どんな姿かたちをしていたか。昔じぶんの心をギュッと掴んだ絵本を思い出してみると、自分のことがよくわかる。

"絵本は、幼い子だけのものではなく、単にいっときの楽しみのものでのなく、その後の長い人生の宝物"

青山台文庫を開いた正置友子さんの著書に、こんな言葉が綴られていた。

誰かに贈り物をするときは、相手から「ありがとう」と言ってもらえれば嬉しい。けれども私は6歳のとき、自発的に感謝なんてしなかったはずだ。あって当たり前の環境だと思い、ただ楽しく文庫に通っていた。けれども二十数年も経って、ようやく青山台文庫に、正置さんに、母に、絵本の著者たちに、読み聞かせをしてくれた地域のおばさんたちに、「ありがとうございます」という気持ちが湧いてきた。絵本はなんとも、気の長い贈り物だ。

↓夜中にみつけてどんがらがっしゃんとなったツイート

児童書はその子の一生の地下水になります。長男氏が幼稚園の時「こどものとも」で読んだカナダエスキモーの民話が、大学生になって短期留学したカナダの民俗博物館で突然繋がったそうです。出版はそもそもが投機的商売ですが、やはり送り手の「心意気」は大切だと思います。

— モ (@morinagayoh) May 19, 2021

↓正置友子さんのインタビュー

ここから先は

新刊『小さな声の向こうに』を文藝春秋から4月9日に上梓します。noteには載せていない書き下ろしも沢山ありますので、ご興味があれば読んでいただけると、とても嬉しいです。