『石仏』No2, winter

「北海道の民俗信仰ー近世と近代ー」と「偽りのアイヌ説話ーアイヌ赤岩説話についてー」は、弊会機関紙『石仏 No2, winter』(京都文学フリマで配布)に収録されます。なお、「偽りのアイヌ説話ーアイヌ赤岩説話についてー」は『グッとくる石仏 No1, summer』に収録された「偽りのアイヌ民話ー小樽赤岩信仰について」を加筆修正したものです。

北海道の民俗信仰―近世と近代―

北海道は、本州とは異なった歴史を持つ地域である。世間一般的には、明治の開拓によって北海道の歴史が始まったと考えられている。したがって北海道には、前近代社会で培われてきた本州のような民俗信仰はないと思っている人が多いかもしれない。しかし、明治以前はるか昔から北海道にはアイヌが暮らしており、また中世から近世にかけて多くの和人が北海道を訪れているのである。前近代の北海道においても、民俗信仰が生まれる余地はあったのだ。この「北海道の民俗信仰―近世と近代―」では、近世に育まれた北海道の民俗信仰と、明治以降の民俗信仰について概観していく。

地理院地図から作成。

まず、近世の北海道について検討する際、「北海道」という言葉では前近代社会を捉えることはできない。つまり、「北海道」ではなく、「松前地」と「蝦夷地」という言葉を使うのである。松前地は、松前や箱館、江差といった和人の町が形成された和人地のことを指し、国郡制が敷かれた日本の一部であるが、一方で蝦夷地は西蝦夷地と東蝦夷地に分かれ、基本的には和人は住むことができず、国郡制が敷かれていない外国であった(1)。つまり、前近代に於いて北海道は「外国」の部分と「日本」の部分があったのである。それでは、外国である蝦夷地は、どのような社会であったのだろうか。まず、松前藩は蝦夷地内に設けた「場所」でのアイヌとの交易権を家臣に与えていたが、享保期になると、松前の家臣は自らの交易権を和人商人に譲り、その交易から上がる利益の一部を松前藩に運上金として納めさせていた(2)。和人商人は、配下の番人や通詞を従え、交易だけでなくアイヌを使い周辺の伐採や漁業経営を行っていく(3)。また、天保期からは和人の出稼ぎ漁民が蝦夷地に定住化し、幕末になるとロシアの脅威に備えるために幕府の役人が常駐するようになった(4)。

このように、①アイヌの集団、②和人商人やその手下、③和人の出稼ぎ漁民、④幕府の役人という、階層的にも民族的にも異なる人々が重層的に存在する社会を、谷本晃久は「近世蝦夷地在地社会」として捉えている(5)。つまり近世蝦夷地在地社会では、アイヌ語を母語としアイヌ文化を自文化とする人々と、日本語本土方言を母語とし和風文化を自文化とする人々によって構成された、異文化が併存することを前提とした社会が成り立っていたのである。このような、すぐそばに「他者」が存在し日常的な異文化接触がある社会で、どのような民俗信仰が生まれたのであろうか。

まず注目されるのは、アイヌ文化と和人文化の習合である。行政支配も代行した和人商人(場所請負人)は、漁業の円滑化を図るために、漁業経営に関する年中行事に日本の神仏に対する儀礼だけでなく、アイヌの信仰に関する儀礼をも取り込んでいる(6)。具体的には、1864年(元治元年)と1867年(慶応3年)の西蝦夷地ヨイチ場所では、初鯡の水揚げの際、場所の社祠へ御神酒や灯明を供え、また善寶寺の守札を海納する一方で、アイヌの漁業者へ「カムイ吞」(カムイ=神、ノミ=祈り)をさせている(7)。また、イシカリ場所では、石狩のアイヌが信仰していた石狩川のチョウザメと、和人の神仏が習合した「妙亀法鮫大明神」が生まれた(図2)。このように蝦夷地では、異文化がすぐ近くにあるという社会を背景として、本州とは異なる民俗信仰が生まれていたのである。

一方で、和人の宗教的需要に応じる民俗信仰も存在した。松前地の漁民は松前地での漁業が原則であったが、享保4年頃からは、徐々に蝦夷地での漁が許可され、多くの漁民が大金をかけて蝦夷地、特に西蝦夷地に進出し漁を行うようになる。また、場所請負人も多くの出稼ぎ漁民を雇い、漁業経営に精を出した。このような状況下で、漁業の成功、航海安全などの和人による宗教的需要が、場所内での稲荷社、弁天社、八幡神、恵比須社などの設立につながるのである(8)。また、北前船文化の存在も重要である。北前船に関係した船絵馬が各地の寺社に奉納され(図3)、また信州の馬子唄が北前船を経由して江差に入り江差追分となり、その江差追分が北前船によって逆に本州に持ち込まれ、その影響で秋田船方節が生まれている(9)。加えて、蝦夷地、松前地には性器信仰もあったようである。札幌大社(現在の北海道神宮)の禰宜であった菊地重賢が1872年(明治5年)に書いた『壬申七月巡回御用中日次之記』には、渡嶋国上磯郡木古内村に、

西野神社、境内観請

川下神 石像 男根也 祭神 速秋津姫神

形像ヲ以テ神躰トス。後世ノ弊カ、況姫神ニ男根ヲ以テ神躰トス、未ダ其証微ヲ不見。既ニ金勢ヲ被廃ニ付判然可廃也。

また、千歳郡では、

厳島社

合祀 金勢 男根形 銅像 一尺五寸 目方四貫メ計

此金勢同所御出張所被差出置、御処分ヲ可待申付置。

苫小牧では、

厳島神社

合祀 金勢 男根ノ形 石形二 木作二

此分速二廃止為致候事

とある(10)。

このように、さまざまな民俗信仰が存在した近世蝦夷地在地社会であったが、明治になるとその社会に大きな変化が訪れる。近世は異文化があることが前提となっていた社会であったが、その前提が崩壊するのが近代の北海道なのである。北海道の開拓によって、本州から大量の和人が北海道に移住し、さまざまな村や町、さらには都市がつくられるようになった。しかし、そこで形成された社会は、和人が暮らす社会でありアイヌはその社会から排除されてしまった。このような社会構造の変化によって、近世のようなアイヌ文化と和人文化の習合はなくなり、移民によって本州から持ち込まれた民俗信仰が、地域社会の中で大きな役割を果たすことになる。ここからは、近代北海道の民俗信仰について考えていく。

北海道に現存する寺院(1989年時点)は2282寺であり、そのうち浄土真宗が990寺(全寺院の 43.4%)と最も多く、次に禅宗系が476寺(20.9%)、日蓮宗系が336寺(14.7%)、真言宗系が265寺(11.6%)となっており、その寺院数には、開拓移民の出身地域が大きく関係している(11)。1886年(明治19年)から1936年(昭和11年)までの期間における開拓移民の出身地域は、東北六県(289217戸、41.4%)、北陸四県(184064戸、26.3%)、東京都・徳島・香川・岐阜県(66065戸、9.9%)が大部分を占めている(12)。東北は禅宗が卓越する地域であり、北陸では浄土真宗、徳島や香川では真言宗が広く信仰されており、このことを踏まえると開拓移民の出身地域の信仰が北海道へ移植されていることがわかる(13)。具体的には、真言宗が盛んな徳島県からの移住者が多かった仁木村(現在の仁木町)では、1887年(明治20年)に真言宗の開祖である空海を祀る大師堂が建てられ、その大師堂が後に仁玄寺になった(14)。また札幌の篠路山口では、徳島出身の移民が郷里に伝わる大師講を始めている(15)。

また、開拓地での新たな産業に伴って信仰されるようになったものもある。札幌市の北東部には馬頭観音が点在するが、そこには篠路が馬産地になっていたことが背景としてある(16)。また、北海道の大地を開拓する際に馬が用いられたことから、北海道各地には馬頭観音が点在するのである。

以上、近世から近代にかけて北海道にはさまざまな民俗信仰が存在していたことを概観してきた。近世社会にはアイヌ文化と和人文化が習合した民俗信仰が存在したことを確認したが、それでは近代社会はアイヌ文化をどのように捉えたのであろうか。この問題を、次の「偽りのアイヌ説話―アイヌ赤岩説話について―」でアイヌ説話を具体的に取り上げながら検討していきたい。

谷本晃久「近世蝦夷地「場所」共同体をめぐって」谷本晃久『近世蝦夷地在地社会の研究』山川出版社、2020年、pp.142―144.

谷本晃久「近世蝦夷地「場所」共同体をめぐって」谷本晃久『近世蝦夷地在地社会の研究』山川出版社、2020年、pp.145―146.

谷本晃久「近世蝦夷地「場所」共同体をめぐって」谷本晃久『近世蝦夷地在地社会の研究』山川出版社、2020年、p.146.

谷本晃久「近世蝦夷地「場所」共同体をめぐって」谷本晃久『近世蝦夷地在地社会の研究』山川出版社、2020年、pp.146―147.

谷本晃久「蝦夷地・北海道に暮らした人びとの信仰と宗教」『シリーズ日本人と宗教―近世から近代へ 他者と境界』第六巻、春秋社、2015年、p.186.

谷本晃久「蝦夷地・北海道に暮らした人びとの信仰と宗教」『シリーズ日本人と宗教―近世から近代へ 第6巻他者と境界』春秋社、2015年、p.187.

谷本晃久「蝦夷地・北海道に暮らした人びとの信仰と宗教」『シリーズ日本人と宗教―近世から近代へ 第6巻他者と境界』春秋社、2015年、p.187.

谷本「宗教からみる近世蝦夷地在地社会」『近世蝦夷地在地社会の研究』山川出版社、2020年、p.297.矢島睿「鰊漁場の民俗―信仰と祈願―」『北海道の研究 第7巻 民俗・民族篇』 高倉新一朗監修、清文堂出版、p.1985.pp.197―201.

牧野隆信「船絵馬考」『北前船の研究』法政大学出版局、1989年、p.327.牧野隆信「有形・無形の文化の交流普及」『北前船の研究』法政大学出版局、1989年、p.378.

函館市編さん室編『函館市史史料編』第2巻、函館市、1975年、pp.565―566、p.611、p.613.

永幡豊「北海道における仏教寺院の分布について」『地理学論集』88巻1号、北海道地理学会、2013年、pp.6ー8.

永幡豊「北海道における仏教寺院の分布について」『地理学論集』88巻1号、北海道地理学会、2013年、p.8.

永幡豊「北海道における仏教寺院の分布について」『地理学論集』88巻1号、北海道地理学会、2013年、p.8.

仁木町教育委員会編『新仁木町史』仁木町、2000年、p.280.

札幌市北区役所ホームページ「61.いまに息づく大師講(https://www.city.sapporo.jp/kitaku/syoukai/rekishi/episode/061.html)(2023年12月20日閲覧)

札幌市北区役所ホームページ「58.篠路の野に点在―馬頭観音」(https://www.city.sapporo.jp/kitaku/syoukai/rekishi/episode/058.html)(2023年12月20日閲覧)

※図2は、石狩市のwebサイトから引用。

(https://www.city.ishikari.hokkaido.jp/site/ishikari-bunkazai/81800.html)(2023年12月20日閲覧)

図3は、日本遺産北前船データベースから引用。

(https://kitamae-bune-db.com/db/nansenzuema/)(2023年12月20日閲覧)

偽りのアイヌ説話ーアイヌ赤岩説話についてー

1 赤石白龍大権現

小樽市にある小樽稲荷神社の近くに、「青峯山観音寺」という一棟の古びたお堂がある(図1)。お堂の周りは草木が生い茂っている。中に入っていくと、石仏や石碑があり、その一つが図2の「赤岩白龍大権現」の石柱だ。この石柱に刻まれた「赤岩白龍大権現」とは何か、この疑問がこの論考のきっかけである。

小樽でその石柱を見つけた後、「赤岩白龍大権現」について調べてみると、それはあるアイヌの説話(1)に由来することが分かった。その説話とは、小樽の赤岩山に伝わるものである。ここで、少し長くなるが『昔話北海道』に収録されている「小樽の昔噺」から、その説話を引用する(2)。

尚一つ傳説の御話を致します。小樽の西北一里位祝津の海岸に、赤岩山といつて、その名の如茶褐色の岩が重り合ってゐる岩窟があります。この岩窟に白龍権現が祭つてあります。この邊の人々は大に崇敬して居ります。こゝに参詣するには、銕の梯子や銕の鎖に倚つて辛うじて登る危險を、冒さなければ到達することが出来ません。昔この洞窟に大蛇が棲んで居た。長さ七、八丈胴の太さ二斗樽位あつた。部落の人々は怖れて、この山に近寄るものはなかつた。この大蛇のために喰はれてしまふ者が多かった。村人はその大蛇の怒りを恐れ、熊や鹿などを供へて祭りをして見たが、何んの効もありません。或夜この大蛇が村人の夢枕に立つて、十四五歳の無垢の處女を喰べたいとやら云ふたので、持て餘して居つた。

併し相變らず害をするので、止むを得ませんで、互に相談の上籤を引いて當つた家の處女を、八月になると祭をして大蛇の穴の所へ、その娘を供へることにした。すると大蛇が出て来て呑んで了うと云ふ風で、年々それが例となりまして、すでに八人の處女を供へましたが、九年目の夏も來り、八月の祭りには九人目の處女を供へねばなりませんで、彼處此處と探すことになりましたが、この附近にはありませんで困って居りました。

ここに余市のアイヌ人の酋長に、「ウヘレチ」と云ふものがありました。 男の子がなくて、九人の女兒がありました。その九人目の女の子の名は「シトナイ」と云ひ、年十五歳で頗る「ピリカ」即ち美人でした。その處女が赤岩山の人身供のことを聞きまして、自分がその犠牲になろうと父母に申し出でました。

父母は許さう筈もないのに、娘「シトナイ」の言ふに我家には不幸で男兒がなく、女の子ばかり九人あつても何んの役にも立ちません。 無いも同然です。生きて居る甲斐もありません。聞けば祝津の「コタン」では赤岩山の祭りも近づいたが、大蛇に供へる娘がないので困つてゐるとのことです。私がその人身供になつて「コタン」の人々を救ひたいと思ひます。何卒許して下さいと云ふ。意外の覺悟を聞いた父母は、祝津「コタン」の人々の爲めになるものならば許してもよいと云ひました。

かくて娘の「シトナイ」は、その犠牲となることに極りました。娘の「シトナイ」は思ふ仔細ありと見へ、父に乞ふて切味良き「マキリ」と、父が獵につれ行く犬を借り受けました。

いよ〳〵八月十五日、赤岩山の祭りとなりました。娘「シトナイ」は愛犬を引連れ、懐には「マキリ」を隠し、余市の「コタン」なる我家を立出でました。送る人々に別れを惜しまれて、祝津の赤岩山へと指して行きました。丁度夕景にその麓に到着しました。まだ十五夜の月は出ませんのを幸と、暗に乗じて數十丈の岩壁を、犬と共になんの苦もなくよぢ(ママ)登り、彼の大蛇の樓むと云ふ洞窟へ参りまして、携ふところの熊と鹿の肉を、洞窟の入口に供へました。

自分は岩蔭に身を忍ばせ、様子を窺ふて居りました。 十五夜の満月はそろ〳〵と登り初めたので、山も海も手にとる様に見渡すことが出来ます。「シトナイ」は今や遅しと、大蛇の出るのを待つて居りますと、間もなく天地も崩れんばかりの響きをなして、大蛇は大頭を振りあげ、二つの眼は太陽のごとく光を放ち、穴の口に出で来て供へてある肉を嗅ぎ、大口を開き、舌鼓をうつて熊の肉を一口に盡し、第二の鹿の肉に喰ひかゝりました。 岩蔭に隠れ居た娘「シトナイ」は様子を見すまして犬を放ちました。犬は忽ち一聲高くあげまして、大蛇に飛び付き、しばしの間爭ふて居りましたが、遂に犬は大蛇の咽喉に嚙付きましたが、間もなく大蛇は數ヶ所の痛手に堪へ難く、さすがの大蛇もとう〳〵倒れてしまひ、醜き亡き體を曝しました。

娘「シトナイ」は隠し持つたる「マキリ」を抜き放ち、大蛇の洞窟へと入り、前に喉はれた八人の娘の髑髏を取り出しまして、一纒となしこれを背負ひ、ゆう〳〵と山を下りまして、余市をさして夜明に歸りました。以来大蛇の害を免れましたが、村人は後の祟りを恐れまして、この洞穴に白龍大権現として祀り、今もなほ崇敬して居ります。

以上が「赤岩白龍大権現」の説話である。この説話はアイヌの説話として叙述されている。しかし、どうにもアイヌ文化から生まれた説話には思えない。そもそも「白龍大権現」という言葉を使っていることから分かるように、これは純粋なアイヌ文化ではなく、和人文化が多分に含まれていることは確実だろう。ただ、ここでひとつの疑問が生まれる。それは、この説話は和人文化によって全て一から創作された説話なのか、それとも、石狩の「妙亀・法亀大明神」のようにアイヌ文化と和人文化の習合の結果、生まれた説話なのか(3)、ということである。また、仮に和人文化が一から創作した偽りのアイヌ説話だったとしても、実際に青峯山観音寺に於いて「赤岩白龍大権現」の石柱が建てられていることを踏まえると、地元住人の支持を受け、偽りのアイヌ説話が地に足の着いた民間信仰となっていたのではないだろうか。

はたしてこの「赤岩白龍大権現」の説話とは、どのような文化的背景を持って生まれた説話なのだろう。この論考ではこのような問題について考えていきたい。(以下このアイヌ説話を、アイヌ赤岩説話と呼ぶ。)

2 先行研究

調べてみると、少ないながらも先行研究が存在した。ここではその研究を参照する。一つは北海道の郷土史家である脇哲の研究である(4)。脇は、アイヌ赤岩説話は古代中国の怪奇譚『捜神記』に酷似しており、1924年(大正13年)に新聞記者の青木純二が「大蛇を殺した娘」(『アイヌの伝説と其情話』富貴堂、1924年)として創作した説話だとしている。

また、ツイッター上では、ヤオ(@TGFOP_kaeka)も、脇の指摘と同じく、アイヌ赤岩説話は青木純二が創作したアイヌ説話と捉え、さらに、青木純二の「大蛇を殺した娘」は、1922年(大正11年)に松井等が楠林書店から出版した『伝説之支那』に収録されている「妖蛇」からそのままコピーしたものと指摘する(5)。

ヤオの指摘通りに、1924年(大正13年)に出版された『アイヌの伝説と其情話』に収録されている「大蛇を殺した娘」の冒頭を引用すると,

小樽手宮の山の西北の裂け目に昔大蛇が棲んで居つた。長さ七八丈、大き十圍もあつて、村人に怖がられ、喰はれて死ぬ者も多かつたので、村人たちは牛羊を供へて、祭りをして見たが、何の効もなかつた。

と書かれている(6)。

一方、1922年(大正11年)に出版された『伝説之支那』に収録されている「妖蛇」の冒頭を引用すると、

東越に庸嶺といふ高山があります。その西北の裂け目に大蛇が棲んで居りました。長さ七八丈、大さ十圍もあつて、土地の人に怖がられ、喰はれて死ぬ者も多かつたので、役人たちが牛羊を供へて、祭りをして見ましたが、何の効もありません。

とある(7)。二つとも、内容、言葉までほぼ同じである。この一致は冒頭だけでなく、その後も一致する。また、『伝説之支那』が『アイヌの伝説と其情話』よりも出版年が早いことを踏まえると、ヤオが指摘するように、青木純二は『伝説之支那』から、アイヌ赤岩説話を創作したのであろう。

最後は、違星北斗研究会の研究である(8)。違星北斗研究会はヤオの指摘を踏まえ、アイヌ赤岩説話はもともと赤岩にあった白龍信仰を基にしており、そして「大蛇を殺した娘」では舞台が小樽の手宮であったが、1932年(昭和7年)、『北海道郷土史研究』に収録された「小樽の昔噺」(9)に於いて小樽の赤岩へと舞台が変更されたことを明らかにした。そして、1940年(昭和15年)に北海道庁が編纂し日本教育出版社から出版された『北海道の口碑伝説』で小樽の伝説として収録されたため、北海道庁にお墨付きをもらった説話となったと指摘している。

これらの先行研究を踏まえると、アイヌ赤岩説話は、大正期に新聞記者であった青木純二が中国の古典を参照して創作し、後に小樽の赤岩に伝わる白龍信仰がその説話に踏まえられたことによって成立した説話なのであろう。

ここで、疑問が二つ生まれる。まず、赤岩に元々伝わっていた白龍信仰とはどのようなものだったのだろうか。そして、なぜ青木純二は「大蛇を殺した娘」という偽りのアイヌ赤岩説話を創作できたのだろうか。現代社会で、このような偽りのアイヌ説話を創作したとなれば、民族への侮辱ということで非難されるに違いない。つまり、社会問題となる。しかし大正期には、そのような説話の創作は社会問題化とならなかった。問題とならなかったからこそ、青木純二は「大蛇を殺した娘」を書き、『アイヌの伝説と其情話』として出版できたのだろう。社会学では、社会問題は常にそこに存在しているのではなく、社会によって発見されるものとして捉える(10)。何が問題とされるかは、その時代の社会に依存するのである。つまり、アイヌ説話の創作を問題としなかった大正期の社会とはどのようなものだったのかということが分かれば、青木純二が偽りのアイヌ説話を創作できた理由が理解できるだろう。したがってこの論考では、①アイヌ赤岩説話の基になった白龍信仰とはどんな信仰なのか、②青木純二のアイヌ赤岩説話を成立せしめた当時の社会はどのようなものだったのか、という二つの論点について考えていく。

3 白龍信仰について

まず、アイヌ赤岩説話の基になった白龍信仰について検討する。始めに、札幌神社(現在の北海道神宮)の禰宜であり北海道開拓初期の寺社政策に関わっていた菊地重賢(11)が1872年(明治5年)に書いた、『壬申七月巡回御用中日次之記』を見る(12)。この日記は、北海道で寺社統制を行うための事前調査として、菊地らが小樽郡銭函を振り出しに、日本海沿岸部の村々を調査し、函館に到着、その後函館で各関係機関との打ち合わせ、および函館の寺社調査を済ませ、亀田郡、茅部郡を経て、以後太平洋側沿岸部の村々を調査した記録である(13)。なお、この日記は第1巻、2巻、3巻と別れており、小樽市は第一巻に含まれている。

『小樽市史』第一巻に一部翻刻されているこの日記を見ると、

〇手宮 稲荷社 神体銅像 翁稲荷(傍ニ赤岩白竜社アリ。藤田平吉

勧請之段申出ル)

(中略)

〇祝津村 (中略)

外に祝津村内赤岩白竜神巌室奉斎有之由取調候処、有名無実之旨に付点検

不致事。

とある(14)。この記述を踏まえると、1872年(明治5年)時点で祝津の赤岩に白龍信仰があり、それが手宮の稲荷神社にまで及んでいることが分かる。

また、祝津村内の赤岩に奉斎されていたらしい白龍神について、菊地重賢は「有名無実之旨に付点検不致」と述べている。ここから、明治5年当時の白龍神は「有名無実」であったということが分かる。この「有名無実」の意味は「名だけあって実態が伴わない」ということであるが、ここでは念のために、菊地がこの言葉をどのように使っているのかを確認したい。菊地が書いた日記上での上磯郡亀田村の記述に

此両神和幣勧請ノ由書出ス。九月廿八日点検ノ節神躰ナシ。有名無実ノ義ニ付両神勧請ヲ可廃事。

とある(15)。この記述を踏まえると「有名無実」という意味は、「神仏を祀っているのにも関わらず、それらを表した仏像や神体がない」ということを指すのであろう。ここから、明治5年当時の白龍信仰は、白龍神に対する信仰自体はあるけれど、その信仰の対象を表すモノ、コトがなかったということが理解できる。

しかし先ほどの日記を見ると、信仰の対象となるモノ、コトがないのは祝津村の赤岩の事であって、手宮の稲荷社には「赤岩白竜社」があると書かれている。つまり手宮の稲荷社には白龍信仰にたいするモノ、コトがあったようである。一体それはどのようなものであったのだろうか。

この手宮の稲荷神社は、現在の高島稲荷神社を指す。高島稲荷神社は1803年(享和3年)に手宮に創設されたと伝えられているが、1909年(明治42年)に社殿が焼失したため、社殿を高島に移した(16)。現在、この高島稲荷神社の境内には赤い自然石が立っており、その台座には「赤岩山」と刻まれている(図3)。そして、この台座の側面には「明治二年建設」と刻まれている。このことから、この自然石が明治五年での「赤岩白竜社」の名残と考えられる。しかし高島稲荷神社の神主の方のお話によると、「先々代の神主の事は知らないけれど、現在ではこの自然石に対する祭祀は行っていないし、この自然石についてはよくわからない、また白龍伝説については『新高島町史』(高島小学校開校百周年記念協賛会編、小樽 : 高島小学校開校百周年記念協賛会、1986年)に書かれていること以外には知らない」ということであった。

また、この自然石は「赤岩」と刻まれてはいるが、それは赤岩「山」と刻まれているのであり、海を舞台とする龍神信仰(17)というよりも「山」への信仰を表しているように感じられる。明治期に小樽に来た僧の鷹尾了範が自己修行のために赤岩山に何度も籠ったということ(18)を踏まえると、赤岩は海に対する白龍信仰のみではなく、赤岩山自体が白龍神に関係する霊山として機能していたと考えられる。「赤岩白竜社」ではどのようなモノやコトに対して信仰していたかは不明であるが、そこには白龍神に対する信仰と赤岩山に対する信仰があったと推測できる。

続いて、この時期での白龍信仰の信仰母体を検討する。「明治二年十二月迄高島郡御請負中諸調書上」によると(19)、高島郡での農民は「御請負中無御座候」であり、商人については「五六年いぜんより漁業合間に商賣致し候者字テミヤ字エロナイ兩所に五軒程御座候」とある。一方、永住漁民は297人であり、出稼ぎ漁民は161人である。このことから、高島郡は漁民人口が圧倒的に多いことが分かる。人口の大部分を占める漁民が白龍神を信仰していたのであろう。

次に、この白龍信仰の起源について考えてみたい。龍神は中国の龍信仰と日本古来の水神信仰が習合したものであるから(20)、赤岩の白龍信仰はアイヌ文化ではなく和人文化から生まれたものと考えられる。それでは和人文化は、龍神をどのような存在とみなしていたのだろうか。江戸時代中期に編纂された百科事典である『和漢三才図絵』によると、龍は別名「蜃」とも呼ばれ、燕をよく食べ気を吐き、その気が蜃気楼を発生させるという(21)。前近代社会では、龍は蜃気楼と親和性が高かったようである。そこで龍神ではなく蜃気楼という視点で高島という地域を検討する。

松浦武四郎が書いた『西蝦夷日誌』に、

扨此処に到るや東方ニ見ゆる高シマ岬ニ、雲霞斜に靉靆りと思ひしまゝ、今まで小き其高シマ岬頓に大きくなり、又近く見えしも遠くなるかと思ふまニ、夷人共申に、「ソラ高しま岬が変化るぞ〳〵、あすこは雨だ〳〵」と云けるニ、船中の通事も見て申けるや、「先暫く此処に而彼岬を見給え、今ニ種々の形を現しおもしろきものを御覧に入れる」と云や否、其言の終わらざる間ニ右之雲霞の色頓に紫赤の色と変じ、水上に一点せし小嶋変じて天を刺すが如き嶸崅峻嶒たる奇峰と変じ、其麓と思ふ当りは武夷の九曲かとも怪れける

屈曲たる数湾、数株の樹木あると見れば、其樹木五色の花を開き、今花かと見たるは鱗鳳竜蛇の形とも見え、あまりの事に思ひけるまゝ、其あたりに碇して是を図さんと、料紙とりよせ写さんとして首を上れば、今見る奇峰変じて高楼玉殿朱簾錦帳を引くが如く、其間平坦の地有るかと見れば其地上ニ大漁躍上り、此処ニ今漁りせし蓆帆の夷船彼の辺りえ入るかと見れバ、たちまち錦の帆となり、赤藤被を着せし夷人は変じて錦金襴緞子の服となり、蓬茅異るかと見えしが金篷を葺が如く、実ニ写すニもの無して不計海底に紙筆を投じ、 是ぞ本邦にて聞蛤の宮殿を噴りと云ものなるべしと、目を留る間、東風一陣吹来るや今の楼閣も宮殿も吹消す故ニ、 朱簾錦帳も元の青海原となり、嶸崅峻噌も一点の高鳴岬となり、桂の棹蘭橈錦帆も元の蓆帆の夷船となりたり

と記されている(22)。この記事から、松浦武四郎は高島近くで蜃気楼を目撃したことが分かる。ただ、松浦はこの蜃気楼を「是ぞ本邦にて聞蛤の宮殿を噴りと云ものなるべし」と言って、龍ではなく蛤が蜃気楼の正体であるとしている。実は、『和漢三才図絵』には蛤も蜃気楼を起こすと書かれているのである(23)。松浦はこの蜃気楼を龍ではなく蛤としたが、鰊などを追って蝦夷地にやってくる漁民や漁業経営を行う場所請負人にとっては、蜃気楼が漁民信仰の対象となる龍神と見えてもおかしくはない。つまり、蜃気楼が起こりやすい高島という地域性と龍神を信仰対象とする漁民信仰が、白龍信仰を作り上げていったと考えられる。

ところで、この白龍信仰がアイヌ文化から生まれたという可能性はないのだろうか。蜃気楼は自然現象であるから、和人でなくともアイヌも蜃気楼を目撃しているはずである。実際に先ほどの『西蝦夷日誌』には「夷人共申に、「ソラ高しま岬が変化るぞ〳〵、あすこは雨だ〳〵」」と書かれている。このことを踏まえると龍神でないにしても、アイヌ文化でも蜃気楼に対す何かしらの信仰があってもおかしくない。アイヌ文化は蜃気楼をどのように捉えていたのか、これは今後の課題としたい。

4 白龍信仰の伝説化

これまでの議論から、白龍信仰は蜃気楼と漁民信仰から生まれたこと、また明治初期では「有名無実」であり、ご神体などはなかったこと、赤岩山自体への信仰とも関係していたことが分かった。このことを踏まえて、ここからは明治初期以降の白龍信仰を見ていく。

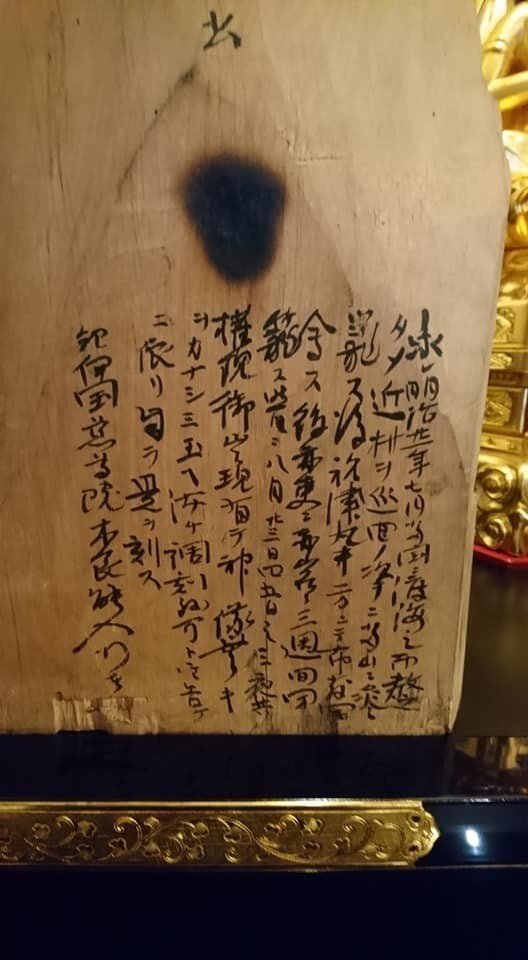

1888年(明治21年)、高野山の僧であった鷹尾了範が小樽を訪れ、赤岩山を自己修行の地として、何度も山籠もりを行った(24)。この鷹尾了範によって、今まではご神体がなかった白龍神が、仏教を中心としたモノとなって具体化される。日光院には1888年(明治21年)に了範が赤岩に山籠もりをした時に刻んだとされる弘法大師像が所蔵されている。この弘法大師像の背面(図4)には白龍大権現が「像無キヲカナシミ玉へ汝ち彫刻致可(ママ)」と了範に告げたので、「御告ケニ依リ専ラ是ヲ刻ス」と記されている。了範は、今まで形がなかった白龍神を、弘法大師を中心とした仏教を取り入れながら具体化していったのである。

また、了範が登場する赤岩の白龍神に関する民話が伝わっている。『新高島町史』から引用すると、

その夜はものすごい暴風雨で、大波が岩を噛み、赤岩の崖もしぶきに打たれてくずれ落ち始めた。この嵐の中を、祝津村青山漁場一番の力持ちの万助は、ただ一人で赤岩山へ登って行った。雨で濡れた岩肌を草の根を手掛かりに、激しい風雨と戦いながら洞窟を目ざしてよじ登った。竜の口にも似た岩の門をくぐり、七曲がり、八曲がり、九十九折りの「竜の胎内」をはうようにして登って行くと、はるか上の洞窟から微かな手振りの鈴の音が聞こえてきた。万助はその鈴の音を目ざし、岩にしがみついて登り始めた。ようやく洞窟にたどり着いた万助の目に、鈴の音の高く響かせながら修業に励む白衣の行者の姿が映った。その時、地面も裂けるような激しい地鳴りとともに電光一閃、白昼のような輝きの中から、炎のように両眼を燃やし、むちのような髭を震わせた白竜が現れ、今にも万助を呑みこもうとした。

どこをどうして逃げ帰ったものか、力自慢の万助も息絶え絶えに、青山漁場の軒下にその体を横たえていた。見れば身には一片の布もなく、肉は裂け、骨も砕けんばかりの無残な姿であった。漁夫たちは驚いて番屋にかつぎ込み手当を 尽くしたところ、ようやく息をふき返した万助は、まだ恐怖におののきながら語り始めた。

「あの白衣の行者は、たしかに高尾了範だ。赤岩ごもりと偽って、実は廓通いに浮き身をやつす生臭坊主だなどと口汚く罵ったのに、あの嵐の夜中も修業しておられた。よくもこの口が曲がらなかったものだ。そればかりか、おこもりを確かめようと浄い尊いほこらをこの万助は汚してしまった。ああ、白竜の祟りが恐ろしい。お許しください。了範さま。」

と記されている(25)。この民話では、話の主人公は了範であり、白龍神や万助は了範の凄さ、偉大さを強調する脇役として登場している。つまり了範によって、白龍信仰は白龍神それ自体に対する信仰というよりも、了範に対する信仰の一部分となったと推測できる。また、今まで形のなかった白龍神が、了範という聖者を媒介として具体的に民話の中で現れたのである。

このように了範による白龍神の具体化を通じて、白龍信仰が「伝説」へと変容していった。伝説とは、昔話や世間話と共に民話に分類される口頭伝承である(26)。その中でも伝説は、木や石、また聖者に対する信仰が基になって生まれた民話であることに特徴がある(27)。このような伝説の特徴を踏まえると、今までは「有名無実」であった白龍神が、了範や了範が持ち込んだ仏教に対する信仰によって「具体化」され、白龍信仰が伝説へと変化したと考えられる。

次に、了範に関係する白龍伝説の信仰母体を検討する。了範は、山田町(現在の小樽駅から南小樽駅の間)の大師堂や、祝津、高島で布教を行っていた(28)。山田町には了範関係の寺社は存在しないが、赤岩山のある祝津には了範と白龍神に関係する神社が複数ある。そして、それらの神社は、了範を信仰した祝津の人たちが自ら建てたもののようである。赤岩山へ通じる道にある赤岩白龍院は、1948年(昭和23年)に本間敬三によって創設され、赤岩山の山中にある赤岩白龍神社は、1947年(昭和22年)に堀ハナによって創設された(29)。また、赤岩山神社は、祝津で了範を迎えた丸井喜代七の子孫である東谷正輝が創設し、赤岩山で了範が彫ったとされる弘法大師像を以前はご本尊としていた(30)。また現在の小樽駅近くにある寺院で、了範自身が創設した小樽高尾山日光院は、戦前、了範や赤岩山に関係する祭祀を行う時には赤岩山に出向いて執り行っており、日光院内での法要では了範の白龍伝説は語られていなかった(31)。また、小樽市内には了範を信仰する鷹尾講や龍神講が存在していた(32)。これらのことを踏まえると、了範や白龍神は、赤岩山がある祝津の人たちによって信仰され、加えて市内の高野講や龍神講でも信仰されていたことが分かる。

5 アイヌ赤岩説話へ

このように了範を中心として伝説化していった白龍信仰であったが、大正期になるとアイヌ赤岩説話へと変容していくことになる。先行研究が示している通り、1924年(大正13年)に新聞記者の青木純二が『アイヌの伝説と其情話』において「大蛇を殺した娘」を創作したのが始まりであるが、なぜ彼は「大蛇を殺した娘」を創作できたのであろうか。ここからは、アイヌ赤岩説話を成立せしめた当時の社会を検討する。

まず、この頃のアイヌ説話についての先行研究を確認する。阿部敏夫は、青木純二が『アイヌの伝説と其情話』を出版した大正期は、和人によるアイヌ説話・民族に関する書籍が集中的に出版され時代であったと指摘している(33)。具体的には、1921年(大正10年)に金田一京助が『アイヌ語及びアイヌ伝説研究序論』を出版し、1924年(大正13年)には青木純二の『アイヌの伝説と其情話』、中田千畝『アイヌ神話』、満岡伸一『アイヌの足跡』、1925年(大正14年)にジョン・バチェラー『アイヌ人とその説話』、1926年(大正15年)に工藤梅次郎『アイヌ民話』などが出版されている。また、阿部は、青木純二の『アイヌの伝説と其情話』について、出典が明らかな話は87話中3話のみであることを明らかにしている(34)。

続いて、青木純二『アイヌの伝説と其情話』の「はしがき」を分析する。

こゝに集めた『アイヌの傳説と其情話』とは、大部分は『婦人公論』『淑女畫報』『大阪朝日』その他の諸新聞雜誌に發表したものと、更に出版にあたつて書加へたものである。

私が牛尾を姓し新聞記者として北海道各地を流轉中に得た大きな仕事はこのアイヌ研究であつた(ママ)

こゝに書いたもの全部が古文書をあさり、あらゆる傳説研究書を讀破し、その上、親しくアイヌ部落を訪ふて古老達に聞いた話ばかりなのである。

傳説は歴史でもなく、またお伽噺でもない。その民族の人とによつて築かれた美しい夢の塔である。世界の何處の國にも何處の里にも傳説のない處はない。わけて、アイヌ達の傳説は面白いのである。

私はこゝで傳説について多く語るの要はない。たゞ、このアイヌの傳説と情話によつてすこしでも、滅びゆく人達の、ありし世の生活を忍んで戴ければ満足である。

リリーの花の咲く北海道。大自然に恵まれた北海道。波荒む千島。夢の島の樺太。そこには、あまりに尊い傳説が多く秘められて居るのだ。

(以下略)

この「はしがき」からは、青木純二は新聞や雑誌上で主にアイヌ説話を発表していたこと、北海道を「リリーの花の咲く北海道」「大自然に恵まれた北海道」と見ていたことが分かる。これらは①新聞、雑誌上で説話や民話がどのように扱われていたのか、②大正期、昭和初期に於いて北海道はどのように捉えられていたのか、ということにそれぞれ該当する。以下では、この①②を軸に分析していく。

まず、①新聞、雑誌上で説話や民話がどのように扱われていたのかについて検討する。1922年(大正11年)の『山の伝説と情話』(朝日新聞社編、朝日新聞社)の序では、「この夏、本社が『山の傳説と情話』を募集しましたに對して、應募原稿は實に二千通を超えました」と書かれており、また説話、民話を「その頃の人々の等しく持つてゐたらしい、自然讃仰、郷土愛慕の純な心の、象徴」と捉えている。また翌年の『海の伝説と情話』(朝日新聞社編、朝日新聞社)ではその序で、「一般讀者諸氏から募集しましたところ應募原稿二千七百餘通に達しました」とあり、掲載されている53篇は「多數の原稿中から、比較的優秀と認めるものを厳選したので、この外にも、題材、文章などの點に於いて、捨て難い作品の多くを見出した」と書かれ、「郷土的色彩と匂いを異にした、興味深き讀物」だとしている。これらの序文から、新聞や雑誌上では、説話や民話は、その地域に流れる信仰などの歴史性を反映した大衆娯楽としての「読み物」と扱われていたことが分かる。説話や民話をそのような「読み物」と捉えていたからこそ、読者からの募集で民話を集め、それらを題材や文章といった観点から評価していたのではないだろうか。アイヌの説話に関していえば、1923年(大正12年)に小樽新聞社が「本道の民話」を募集し、「阿寒湖の伝説マル藻と姫鱒」を一等賞として紙面に掲載している(35)。また、『海の傳説と情話』では、永田耕作が応募した説話として「夜光の珠か魔神か 美しい許嫁の願ひは何?」という小樽のアイヌ説話が掲載されている(36)。

次に、②大正期、昭和初期に於いて北海道はどのように捉えられていたのかについて、北海道観光を具体的に取り上げて検討する。東村岳史は観光雑誌『旅』に掲載された北海道関連記事を分析し、創刊当時の『旅』では、「文化」的な都会での雑踏を離れ「自然」に回帰したいという都会人の思いが北海道観光に反映され、北海道の「自然」を演出する手段としてアイヌが使われていたと指摘している(37)。また、齋藤玲子は、大正時代に入り旅行が一般的になるにつれて、「観光客向けに見せるアイヌ文化」が作られるようになったと指摘し、旭川や白老などでコタンの長老を中心に来訪者に対して熊送りのショーを見せたり、伝統的な民族衣装を着て写真のモデルになったりするというイベントが行われていたと述べている(38)。これらのことから、北海道は本州の発展した文明都市とは異なる手付かずの大地が広がっている地域として捉えられ、アイヌはその北海道の「自然」を演出するものとして認識されていたことが考えられる。

まとめると、新聞や雑誌上では、説話や民話はその地域の歴史や民俗を反映した大衆娯楽の読み物と捉えられていたこと、また大正、昭和初期では北海道は都会の「文明」に対する「自然」として位置づけられ、その「自然」を演出するためにアイヌの文化が用いられていたことが分かった。これらを踏まえると、アイヌの説話は、「未開」「自然」に生きるアイヌの民俗を反映した、大衆が享受する読み物として認識され、また同時にその説話は北海道の「自然」を演出する一手段になっていたと考えられる。実際に、北海道旅行のガイドブックとして出版された写真帳の『躍進北海道』(小谷貞次郎編、稲葉屋紙店出版部、1937年)では、観光情報として「スズラン伝説」というアイヌ説話が掲載され(39)、また『北日本 : 定期航路案内 昭和十二年版』(北日本汽船株式会社編、北日本汽船、1937年)では小樽の観光紹介の一つとして、「赤岩の傳説」という名前でアイヌ赤岩説話が紹介されている。

アイヌの伝統や生活が北海道観光に取り込まれることによって、それらが「日常」から「見せる対象」へと変容し、その「見せるアイヌ文化」の演出手段としてアイヌ説話が機能していた。アイヌ説話へのそのようなまなざしこそが、アイヌ赤岩説話を創作せしめた背景ではないだろうか。アイヌ説話は、それが本当にアイヌ文化の中で伝承されてきたのかは関係なく、「自然」としての北海道観光を表象し大衆に消費されるものとして存在していたのである。

6 終わりに

この論考では、アイヌ赤岩説話がどのような背景を以て生まれたのかを検証してきた。当初は形のなかった白龍信仰が、了範によって具体化、伝説化され、大正期に入ると当時の北海道観光へのまなざしを背景に、アイヌ赤岩説話が生まれたことが分かった。このようなアイヌ説話の創作について、現代の感覚からするとありえないことだと思われる。しかし、和人のよって創作されたアイヌ説話の中で、現在、その地域の自然保護や観光、そして民族の共生に役立っている説話がある。それが「阿寒湖のまりも伝説」である。阿寒湖では戦前から密漁、タモ入れなどによる釣り、また地域の開発を背景にまりもの生息数が減少していたが、阿寒湖のまりも伝説を地域振興に用いることで、まりもの保護、自然保護、阿寒湖の観光、そしてまりも祭りを通じての民族的共生を成し遂げた(40)。

このことは、和人によるアイヌ説話創作という説話生成の場だけでなく、その説話がどのように表象され社会に受容されていったのかという、説話の流通過程に着目することの重要さを示唆している。「創作された偽りのアイヌ説話」だけで終わってしまった説話と、その後、「地域社会に活用されていった説話」との分岐点はどこなのか、という視点が重要なのではないだろうか。

注釈

1. 和人文化では、韻律を主要な要素とする子守歌や童唄や、宗教者や職業的芸能者によって語られる祭文や浄瑠璃などは、伝承者の性格や「話」という概念から、民話とは呼ばれない。しかし、アイヌ文化の場合、文字を持たなかったことや職能的な語り手がいなかったことなどの和人文化とは異なる側面や、リズムやメロディーなど音楽的要素を無視してアイヌ文化の口承文芸を論じることは無意味であるという点から、アイヌの口承文芸を和人文化の概念である「民話」と呼称することはほとんどない。(三浦佑之「日本の民話とアイヌ」『日本の民話を学ぶ人のために』福田晃ほか編、世界思想社、2000年)

2. 橋本堯尚「小樽の昔噺」『昔話北海道』北海道中央放送局編、北方書院、1948年、pp.215―218.なお、橋本堯尚「小樽の昔噺」は、『北海道郷土史研究』(札幌放送局編、日本放送協会北海道支部、1932年)にも掲載されている。

3. 谷本晃「蝦夷地・北海道に暮らした人々の信仰と宗教」『シリーズ日本人と宗教―近世から近代へ 他者と境界』第六巻、島薗進ほか編、春秋社、2015年、pp.189―194.

4. 脇哲『小樽フォークロア12選』(出版社、出版年不明)(小樽市立図書館所蔵)。

5. ヤオ、2020年5月23日午後5時51分。(https://twitter.com/TGFOP_kaeka/status/1264116634882469888?s=20 )(2023年8月19日閲覧)

6. 青木純二「大蛇を殺した娘」『アイヌの伝説と其情話』富貴堂書房、1924年、p.210.

7. 松井等「妖怪」『伝説之支那』楠木書店、1922年、p.21.

8. 違星北斗研究会「《時系列でたどるシトナイ伝説》」2020年6月3日。(http://iboshihokuto.cocolog-nifty.com/blog/2020/06/post-883fe1.html)(2023年8月19日閲覧)

9. 注2を参照のこと。

10. 平沢和司『格差の社会学入門[第2版]―学歴と階層から考える』北海道大学出版会、2021年、p.64.

11.函館市編さん室編『函館市史史料編』第2巻、函館市、1975年、pp.656ー657.

12.この史料は、第1巻の原著が北海道大学図書館に所蔵されており、第2巻と第3巻の翻刻が『函館市史史料編』第二巻に収録されている。

13.函館市編さん室編『函館市史史料編』第2巻、函館市、1975年、p.657.

14.小樽市編『小樽市史』第1巻、国書刊行会、1958年、pp.658―659.

15.函館市編さん室編『函館市史史料編』第2巻、函館市、1975年、p.582.

16.小樽市編『小樽市史』第一巻、国書刊行会、一九五八年、二三八、六六四頁。

17.野村純一「竜神」『日本大百科全書』小学館、1995年.

18.「小樽赤岩伝説資料」(小樽高野日光院所蔵)。なお、『高島町史』(高島尋常高等小学校編纂、高島尋常小学校、1941年、p.252.)では、明治初期の年中行事として、灌仏会に際して赤岩山が山開きされていたと記述されている。この灌仏会に伴う赤岩山山開きが了範以前から行われていたかは不明。

19.「明治二年十二月迄高島郡御請負中諸調書上」『高島町史』高島尋常高等小学校編纂、高島尋常高等小学校、1941年。

20.野村純一「竜神」『日本大百科全書』小学館、1995年。

21.寺島良安『和漢三才図会』第七巻、島田勇雄ほか訳注、平凡社、1987年、pp.11―12.

22.松浦武四郎『校訂蝦夷日誌【二編】』秋葉實訳、北海道出版企画センター、1999年、pp.247ー248.なお、『校訂蝦夷日誌【二編】』は、1847年(弘化3年)の記事である。

23.寺島良安『和漢三才図会』第7巻、島田勇雄他訳注、平凡社、1987年、p.90.

24.「小樽赤岩伝説資料」(小樽高野日光院所蔵)。

25.『新高島町史』高島小学校開校百周年記念協賛会、1986年、pp.353ー354.

26.福田晃「総説・民間説話」『民間説話―日本の伝承世界―』世界思想社、1995年、p.8.

27.福田晃「総説・民間説話」『民間説話―日本の伝承世界―』世界思想社、1995年、pp.17ー19.

28.「小樽赤岩伝説資料」(小樽高野日光院所蔵)。

29.郷土史「あかいわ」研究会編『赤岩今昔物語』郷土史「あかいわ」研究会、2000年、pp.151一152.

30.郷土史「あかいわ」研究会編『赤岩今昔物語』郷土史「あかいわ」研究会、2000年、p.157.

31.小樽高野山日光院の住職の方への取材による。

32.小樽高野山日光院の住職の方への取材による。

33.阿部敏夫『北海道民間説話〈生成〉の研究』共同文化社、2012年、p.110.

34.阿部敏夫『北海道民間説話〈生成〉の研究』共同文化社、2012年、pp.111一137.

35..阿部敏夫『北海道民間説話〈生成〉の研究』共同文化社、2012年、p.110.

36.この小樽の説話は、その後、橋本堯尚「小樽の昔噺」『北海道郷土史研究』(札幌放送局編、日本放送協会北海道支部、1932年)に掲載され、「夜光の珠」として『北海道の口碑伝説』(北海道庁編、日本教育出版社、1940年)として掲載されている。

37.東村岳史『近現代北海道とアイヌ民族―和人関係の諸相』三元社、2021年、pp.43一71.

38.齋藤玲子「北海道観光案内のなかのアイヌ文化紹介の変遷―昭和期の旅行案内・北海道紹介記事の考察をとおしてー」『昭和女子大学国際文化研究所紀要』第六巻、昭和女子大学国際文化研究所、2000年、p.20.

39.阿部敏夫『北海道民間説話〈生成〉の研究』共同文化社、2012年、p.2.

40.煎本孝「まりも祭りの創造―アイヌの帰属性と民族的共生―」『民族學研究』66巻3号、日本文化人類学会、2001年。

図1、2、3は、北海道大学ぶんぶく茶釜研究会が撮影、図4は小樽高野山日光院のFacebook(2020年12月9日)から(掲載許可あり)。(https://www.facebook.com/people/%E9%AB%98%E9%87%8E%E5%B1%B1%E7%9C%9F%E8%A8%80%E5%AE%97-%E6%97%A5%E5%85%89%E9%99%A2/100080250332932/)(2023年8月19日閲覧)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?