あなたの心は手に入らないものだけを見つめていた。

前書き

スタンドバイミーを読んで感動できる高校生はきっと人生2周目やってる人だ。

と、この前、スタンドバイミーを読み返して思った。

リバーフェニックスのことを思うと泣いてしまう。

私が初めてスタンドバイミーを読んだのは高校一年の春だか夏だか、しっかりとは覚えてないけどたしかそのあたりだった。

人生で読むべきベスト本!みたいな記事を読んで、それをそのまま鵜呑みにして読み始めた単純な私は、内容に全く共感できないまま本を閉じた。

主人公の友達が全然いけてないし、主人公もいわゆるヒーローではない。悪と戦ったり、誰かを救ったりもしない。ただ、電車に轢かれた少年の死体を見に行くだけの旅。

「だから?」「なにが?」の連続だった。

ただ、そのラストシーンだけが、少し悲しかったことだけ覚えていた。

ついこの間、とある洋画を見たことをきっかけに、本棚に眠ったままのこの本を取り出して読み返してみた。

率直に言うと、泣いた。

主人公やその友人たちを取り巻く環境や立ちはだかる問題にやるせなさを感じて、時折挟み込まれる大人になった主人公目線で語られる思い出に、そして友人たちとのゆったりとした決別の日々と永遠の別れに。

25歳の私は、およそ10年間放っておいた文庫本を抱きしめて泣いた。そして10年前の自分が愛おしくなった。この話の悲しさや切なさを感じるのがこの歳になってからで良かった。この痛みに似た苦しさを知るのには、15歳は早すぎるから。

読了の勢いで友人に列車の旅をしない?と持ちかけてみた。行く、と即答の友人。

ということでここから先は、友人と二人でひたすら列車に揺られた1日についての記録です。

盛岡駅から宮古駅まで

私は盛岡市から車で大体1時間ほどの町に住んでいる。友人との待ち合わせは盛岡駅。

11月の盛岡。

朝夕はめっきり冷え込む。

何度か強い霜が下りて、水抜きをしないと不安な夜もある。スタッドレスタイヤのコマーシャルが頻繁に流れて、ガソリンスタンドはタイヤ交換に毎日忙しそうだ。

道ゆく人たちももう冬の装いになっている。

また、長く暗く、寒い冬が来る。

冬至のあたりなんかはもうこの冬が終わらないんじゃないかと思う時もある。あたり一面真っ白で、雪が音を吸収するからこの地域だけ寂しい冬に取り残されたんじゃないかと思うほど静かだ。

それでも冬の夜、月明かりの下の雪原を眺めるのは好きだ。満月の宵などは月明かりに照らされて雪はぼんやりと青く発光する。

雪が降るたびにクリスマスツリーになる木

今回は一泊二日の旅程なので荷物はリュックひとつ。上着は厚めなのを選んで、マフラーも持った。

盛岡駅近くに車を置いて、徒歩で駅へ向かう。

平日だがそこそこ人が多い。

ちなみに盛岡駅2階には奇抜な色のバスボムで有名なLUSHがあるので、西口改札へ向かう階段からすでにあの独特な香りがする。

私にとって旅の始まりはいつもLUSHの匂い。

友人と合流してまずは切符とお昼ご飯を買う。

お昼ご飯は福田パン。本店や直営店にはもちろん県内のスーパーにも普通に売ってる。

なんだかんだ定番のあんバターも好きだけど、今日はせっかくなのでスーパーに売っていないフレーバーにする。

ここで岩手にゆかりのない方のために説明しよう。

福田パンは盛岡市長田町に本店を構えるパン屋さん。戦後復興期の1948年から今に至るまで美味しいパンをずっと作り続けている。

少し「しない(岩手や秋田の方言で:噛み切りずらいような意)」パンの間に色んなフレーバーのペーストを挟んでいて、その種類は50種類以上。

おそらく盛岡周辺に住んでいる人はそれぞれお気に入りのフレーバーがあるはず。

カロリー激高って聞いたことがあるけど、そんなもんは知らない。美味しいから実質カロリー0。

私が選んだのはスパイシーナポリタンサンド。

ナポリタンの懐かしい味。喫茶店のクリームソーダが恋しい。

友人が選んだジャジャ麺の味噌が入っているのもめっちゃ美味しかった。

切符を買って、早めにホームに行くと、すでに電車が来ていたので乗り込む。

さて、今回の旅行はとにかく県南沿岸方面を進む。

宿は大船渡。

まずは盛岡駅から宮古駅までJR山田線に乗る。

そのあと宮古駅から三陸鉄道へ乗り、終点の盛駅へ。そこから宿の最寄り駅である大船渡丸森駅まで向かう。

到着時刻は午後6時半予定。

宮古駅までの列車は11時発、13時30分頃着。

今日は本当に一日中列車に揺られる予定だ。

ぼんやり車窓からホームを眺めていると、

「プシュッ」と小気味の良い音。

友人がすでに缶を開けていた。

少年たちにできなくて、我々にできること。

飲酒。それに限る。

それ以外は彼らに勝てるものなんてない。

大人になるとできないことばっかり増えていく。

ブランコから飛び降りるとか、空中逆上がりとか、セミを素手で触るとか。

かつてはできていた、という事実が輪をかけて辛い。

それはそれとして、

今回盛岡駅ビルのお店でうーんうーんと唸りながら選んだのが、ベアレンビール。

こちらも岩手が誇るの醸造所。

2001年からクラフトビールを生産している。

お値段は少しお高め。普段買いは正直できない。

たまのご褒美とか、こういう旅行中に飲むのが美味しい。

私が選んだのは「ザ・デイ イタリアンピルスナー」(写真右)飲み応えがあるのに後味すっきり。ぐいぐいいける。

友人が選んだのは「レモンラードラー」(写真左)実質ジュース。浴びるくらい飲める。

お昼近くで日差しが暖かい。

列車内は暖房ががんがん効いているらしくマフラーどころか上着も要らなさそうなので早々に脱いでしまった。

列車が動き出すまで、暖かい車内でホームを眺めている時間がここ数ヶ月で1番幸せかもしれない。

車内はほぼ貸し切り。友人とボックス席で喋ったり写真を撮ったり、外を眺めたり、時間が今だけゆっくりと流れる。ゆっくり流れてこのまま止まってしまってもいいと思う。

列車内にアナウンスが流れる。

プシューという音とともに扉が閉まり、ホームがゆっくりと遠ざかる。

旅が始まる。

列車が出発して割とすぐに岩手山と北上川を一緒に見ることができるベストスポットを通る。

岩手山には夏に登ったけど、8合目から山頂までがまるで違う国に来たようだった。

岩手山の8合目は様々なコースの合流地点となる。山頂火口のお鉢回りへ向かう最後の大休止場所。

多くの人が足を休める8合目避難小屋、そこにはホシガラスが飛び交い、鬼ヶ城コースの峰が猛々しく聳え立つ。人々のザックにつけられた熊鈴が色んな音色を響かせる。

残雪が無くなる頃に、また、登らなければ。

そんな岩手山を一瞬で通り過ぎて、列車は南へ向かってゆく。

列車内は誰もいない。

とにかく山の中を縫うように進む山田線。

スマホは時折圏外の表示になり、頻繁にトンネルを潜るようになる。

友達がふざけて、

「僕らずっとこのまんまどこまでも行こうね」

と言う(銀河鉄道の夜のセリフにある)ので、

私もふざけて、

「あっ、あそこにいるのが僕のおっかさんだよ」

と(同じくカムパネルラのセリフ)外を指差す。

山田線はひたすら無人駅を過ぎていく。

使う人がいないせいなのか、止まらない駅さえある。そんな田舎、時折なぜこんなところに家が?と思うような民家もある。

となりのトトロに出てきそうな雰囲気で、軒先には干し柿を掛けている。

あとひと月ほどで、ここ一面は真っ白な雪の世界になる。

ふと窓から下を覗き込むと、どこまでも続く線路。スタンドバイミーに出てくる少年たちはこの線路を辿って何マイルも旅をしていた。

そういう今となっては何の意味があったろうと思う旅をしたい。生活に追われるだけの日々から逃れたい。

踏切を自分の足で渡ったのは高校生の時が初だった

つまみを食べながら、外を眺め、たまにとりとめのない話をする。

たまに面白い駅名があって、友達が写真を撮る。

友達がエメラルドグリーンのマニキュアを塗っていて、夏の緑が懐かしくなる。

そんなこんなしているとそろそろ宮古駅。

山田線は永遠に山の中を進むので、車窓から海を眺めるのは三陸鉄道に乗るまでお預け。

ちなみに山田線はキハ110系です。

1990年から運用開始したらしい。

レトロでいい電車です。

走ってる音がでかいのも良い。

宮古駅から盛駅 ~三陸鉄道南リアス線~

さて、そんなこんなで宮古駅着。

時刻は13:30、小腹が空いたような、そうでもないような。

本当は宮古の駅前をうろうろしたいですが、あまり時間がないので近くのコンビニで兵糧を買い足して、すぐに駅に戻ります。

(ローカル商店がたくさんあった。レトロな美容室とか学校指定ジャージを売ってる衣料品店とか)

14:13発の列車待ち。先ほどよりは乗客が多そうな予感。ドキドキしながらホームへ行くと、

向かいのホームにはこたつ列車が!

いいなぁ、あれにも乗りたい。

こたつ列車とは、名前の通り座席がこたつの列車のこと。

三陸鉄道の冬の名物で毎年12月半ば頃から運行しています。要予約(しかも電話で)な上、土日祝日のみの運行。さらに宮古以南以北でこたつ列車の種類が違うのでどちらに乗りたいか吟味の上、後悔のない予約を!

暖かい車内で、ひたすら続く雪景色を眺めて、さらにこたつに入りながら、駅弁とデザートのみかんなどを食べちゃったりしたらもう。

天国に行く時はこの電車に乗りたい。

そんなこんなしてたら出発の時間。

進行方向に向かって左側の席に座れば、のちのち海を眺めることができます。

三陸鉄道は開通時から岩手県民に「三鉄」と呼ばれ、愛されてきました。

開業は1984年(昭和59年)

開業当時から運行している36-100形式、36-200形式や36-700形式か活躍している。2011年の東日本大震災により廃車となった車両もあり、現在は26両の車両を保有しているそう。

また、イベント用車両やレトロ車両などもあり、毎年多くの観光客がその座席に座っている。

(個人的には36-300形おやしお号に乗ってみたかった。が、すでに運行はしていないらしい)

2011年3月11日の震災により全線運転不能となったにも関わらず、同年3月16日には野田-久慈間より無料運転を開始、その後も無料運転区間を拡大させ、同年6月には自衛隊による「三鉄の希望作戦」と呼ばれるガレキ撤去作業が行われた。

長い復旧期間が終わり、北リアス線・南リアス線とも運転が再開となったのは2014年4月。

その努力や人々の強さを思うと涙が出てくる。

きっと様々な声や、復旧の中で直面する大きな課題もたくさんあったはず。それでも今こうして多くの人があの海を眺めて、他愛もない会話をしていること、その全ての過程を思うとひどく泣きそうになります。

一生懸命に車窓の外を眺めるのは我々観光客だけで、三鉄を通学で使っていると思われる高校生たちはスマホに夢中でした。大丈夫、君たちは今からなんにでもなれるよ、無神経かもしれない。でも、そう強く言いたい。

「海、まだ見えないね」と友人が呟く。

刈り取られた田んぼを進む三鉄。

少し前まで黄金色に輝いていた実りの季節は過ぎ行き、あとは暗い冬を待つばかりの日々。

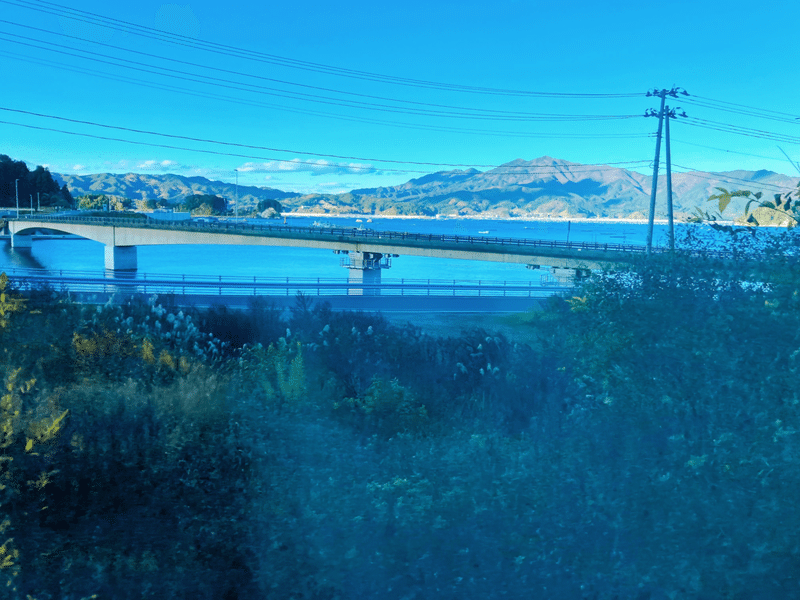

ふと目の端に映るブルー!

海だ。

三陸海岸はいわゆるリアス式海岸と呼ばれ、

鋸の歯のようにジグザグと入り組んでいる。

また、ちょうど暖流と寒流がぶつかる箇所でもあり、その地形と相まって、日本だけでなく世界にも類を見ないほどの豊かな港であるという。

友達が「あれ、水門かな」と少し厳しい目をして言う。きっとそうなのだろう。

あの震災から10年以上が過ぎた。

もう10年なのか、まだ10年なのか。

それは被災していない我々には理解できない深い悲しみと怒りややるせなさをいまだに持ちながら生き続けている沿岸に住む人それぞれでなければ分からない。

三陸の海は基本的に防波堤に囲まれている。

湘南、江ノ島、瀬戸内のように道路から海が見渡せることは少ない。同じ東北でも、大間や津軽のような舟屋群は見られないし、秋田の海みたいにどこまでも続く砂浜はない。

どこか人工的で、人によっては苦しいような気持ちになるかもしれない。

水門。日はもう暮れ始めている。

ドアが開くたびに冷たい風が吹き込んでくる。

旅の終わり

終点の盛駅に着く頃にはすでに夜。

回送?になった列車が去っていく。

友達とただホームを見つめた。

新海誠監督の「すずめの戸締まり」に一瞬映る織笠駅も通り過ぎていた。

その日は大船渡温泉に泊まって、他愛もない話をした。最近の推しとか、観た映画とか、微妙に合わない趣味の話とか、内容自体は覚えていない取り留めのない話だ。

宿からのオーシャンビュー、マジックアワー

友人は春から関東へ行く。

転職のためだ。

喜び半分、寂しさ半分。

果たして、今生の別れになるのだろうか。

向こうで家庭を持つとか、良くない別れだって来ないとは言えない。スタンドバイミーのラストのような。

友人が発つ日に私はなんて声をかけよう。

大人になると小恥ずかしい気持ちが先行してしまって伝えるべき言葉を伝えずに終わってしまうことがある、と思う。

海外の女の子が電話を終える時に「Love you」と屈託なく言うような爽やかな心でいれるだろうか。

もし、口籠った時には、この旅を思い出そう。

ひたすら電車に揺られて、山を過ぎて、海を見たことを。

ここに変わらぬ景色があるように、

私も変わらず、お前の帰りを待っていることを、

その時は、言葉にして送ろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?